《西游记》通过神话的形式,表现了丰富的社会内容、曲折地反映出社会矛盾,表达了人民的愿望和要求。在《西游记》的神魔世界,读者处处可以看到现实社会的投影。

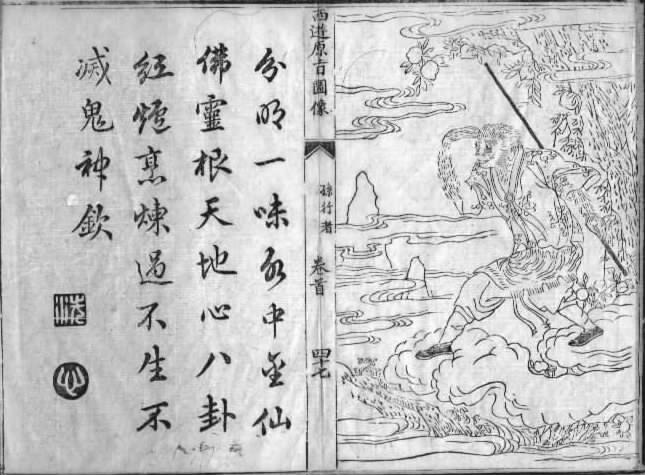

《西游记》是我国古典长篇小说四大名著之一,主要描写了孙悟空保唐僧西天取经,历经九九八十一难的故事。

《西游记》的故事经历了漫长的演变过程,明代吴承恩在历代民间传说和无名作者创作的基础上,经过整理、加工、改造,最后写出这部神话小说。

作为《西游记》主体部分的唐僧取经故事,在历史上是一件真实的事。唐太宗贞观元年(627),25岁的青年和尚玄奘(602—664),离开京城长安,只身赴天竺(今印度)取经,途经中亚、阿富汗、巴基斯坦,历经艰难险阻,到达印度,并在那里学习了两年多。贞观十九年(645),玄奘回到长安,取回梵文佛经657部,并在长安设立译场进行翻译。

玄奘这次西天取经,前后十九年,是一次传奇式的万里长征。他在取经过程中所表现出的坚定信念、顽强意志和克服困难的精神,令人敬仰;他所身历目睹的种种奇遇和异域风光,对人们具有很大的魅力。

后来,玄奘口述西行见闻,由弟子辩机辑录成《大唐西域记》十二卷,书中讲述了路上所见所各国的历史、地理及交通;而他的弟子慧立、彦琮撰写的《大唐大慈恩寺三藏法师传》,则为玄奘经历增添了神话色彩。从此,唐僧取经的故事便开始在民间广为流传。

《西游记》全书一百回,主要由三部分组成。第一部分,从第一回至第七回,主要写了孙悟空出世、拜师、大闹天宫故事,生动地塑造了一个蔑视皇权、敢于造反、神通广大的孙悟空英雄形象;第八回至第十二回是第二部分,写唐僧出身,交代取经缘由;第十三回至最后一回是第三部分,主要写唐僧西天取经,路上先后收了孙悟空、猪八戒、沙和尚三个徒弟,并历经九九八十一难,终于取到了真经,修成正果。

《西游记》通过神话的形式,表现了丰富的社会内容、曲折地反映出社会矛盾,表达了人民的愿望和要求。在《西游记》的神魔世界,读者处处可以看到现实社会的投影。

在第一主人公孙悟空的形象创造上,寄托了作者的理想。孙悟空有无穷的本领,天不怕地不怕,具有不屈的反抗精神。与玉皇大帝斗,叫响了齐天大圣的美名;与妖魔鬼怪斗,如意金箍棒下决不对妖魔留情;与困难斗,决不轻易低头;与不自由斗,勇阎王殿、破天庭陈规,执着追求自由。

《西游记》不仅有深刻的思想内容,艺术上也取得了很高成就。丰富奇特的艺术想象、生动曲折的故事情节、栩栩如生的人物形象、幽默诙谐的语言,都是《西游记》的艺术特点。

《西游记》在人物描写上比较集中,除孙悟空之外,猪八戒和唐僧的形象也比较突出,书中的人物形象,以其鲜明的个性特征,在中国文学史上立起了一座不朽的艺术丰碑。

吴承恩创作《西游记》以前,取经故事已经众手加工而已各种形式长期在社会上广泛流传。吴承恩正是在民间传说和话本、戏曲的基础上再创作,完成了这部伟大文学巨著。

吴承恩,字汝忠,号射阳山人,淮安府山阳(今江苏省淮安市)人。约生于明弘治十三年至正德初年之间(1500—1510),约卒于万历十年(1582)。吴承恩从小就很聪明,很早入了学,少年得志,名满乡里。但成年后的他却很不顺利,在科举进身的道路上屡遭挫折。吴承恩创作《西游记》大约是中年以后,或认为是晚年所作,具体时间无法确定。

《西游记》在中国小说史上占有重要地位,是明代神魔小说的杰出代表,和《三国志演义》《水浒传》一样,是中国人民家喻户晓的古典小说名著。