金庸认为,《三国演义》的社会影响,远远超过了它的文学价值。

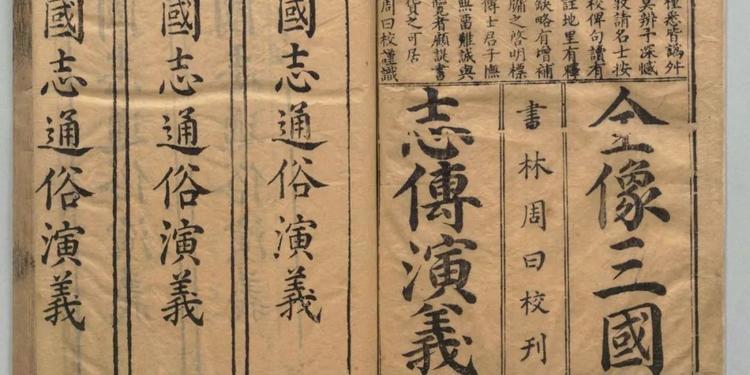

《三国演义》(全称《三国志通俗演义》),是中国“四大名著”之一。这是中国文学史上第一部章回小说,是历史演义小说的开山之作。

全书描写了从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云,以描写战争为主,诉说了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争,最终司马炎一统三国,建立晋朝的故事。罗贯中在开篇点出:“天下大势,分久必合,合久必分”,天下合分都有其历史发展趋势,这正是对历史兴衰规律的总结。

全书刻画了曹操、诸葛亮、刘备、关羽、张飞、周瑜等上百个性格鲜明、叱咤风云的历史人物,还原了官渡之战、赤壁之战等经典战役,描绘了从黄巾起义、董卓之乱、群雄逐鹿、三国鼎立到三国归晋的广阔历史画卷。全书用章回体的方式,展现了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化,并概括了这一时代的历史巨变和塑造的英雄人物。

作者罗贯中(约1330年-约1400年),名本,字贯中,号湖海散人。罗贯中是元末明初小说家,山西并州太原府人,他还曾创作过《隋唐两朝志传》《残唐五代史演义》《三遂平妖传》《水浒全传》等,其中《三国演义》是罗贯中的代表作。

罗贯中是元代中期的一名小说兼杂剧作家。由于灭宋战争的创伤逐渐平息,社会的经济、文化重心也开始由北方转移到了南方。南宋的故都杭州不仅成为人口云集、商业发达的繁华城市,也成为戏剧演出和“说话”艺术发展的重要中心。因此,不少北方的知识分子,如关汉卿、郑光祖等人,都先后搬迁到了杭州一带。罗贯中也受到这一社会潮流的影响,成为这类南迁作家中的一个。

由于家庭从事丝绸生意,罗贯中一度学习经商,后成为作家,但他一直“有志图王”,并去到农民起义军张士诚幕府作宾。第二年虽然罗贯中曾指导张士诚获得胜利,但因为张的弟弟兵败被元朝俘虏,只好投降。降元后,张士诚贪图享乐。到至正二十三年,张士诚看到元朝没落,又再次称王。包括罗贯中在内的许多幕僚都建议暂缓称王。观点纷争后,诸多幕僚离去,罗贯中自此对张士诚失去了信心。

50岁左右,罗贯中返回杭州,开始撰写《三国志通俗演义》,这时他已经有了丰富的创作经历,也亲历了人民起义,对历史、对人生都有了比较成熟的看法。

《三国志通俗演义》,顾名思义,是在陈寿创作的《三国志》的基础上进行的改编。罗贯中的艺术造诣,首先得益于他对历史资料的谙熟、对历史人物的深刻了解。他还吸收了民间话本《说三分》的精华,收集了数以百计的大小故事。他对成百上千的帝王将相谋臣武夫的姓名、性格特征,熟悉不少人物的社会关系、历史命运和仕途风云。

与史书写作不同,小说的创作需要刻画人物、制造情节冲突和场面。罗贯中擅长造势,用人物的故事推动历史进程;他也最善于写战争,《三国演义》中的上百场战争都写得各具特色,无一重复。

赤壁之战是其中经典的段落之一。其中复杂的三方势力的制衡,通过草船借箭、借东风、苦肉计、火烧曹营等桥段表现出来,令人印象深刻。

罗贯中也是中国章回小说的鼻祖,他的章回小说特色是分章叙事,分回标目,每回故事相对独立,段落整齐;分卷分目,目录文字也很讲究。《三国演义》因此成为章回体小说的开山之作。

《三国演义》给后世留下了深刻的影响。曹操的奸诈,一举一动都似隐伏着阴谋诡计;张飞心直口快,无外不带有天真、莽撞的色彩;诸葛亮神机妙算,临事总可以得心应手,从容不迫。关羽“温酒斩华雄”“过五关斩六将”、张飞“威震长坂桥”、赵云“单骑救幼主”、诸葛亮“七擒孟获”“空城计吓退司马懿”等更是流传极广的篇章。

但是,后世对《三国演义》也有诸多质疑,比如其中贯穿着“拥刘反曹”的思想倾向,包括对曹操、周瑜等主要人物的刻画,与历史不符。这多来源于作者本身对历史的观点和演绎。但正因如此,本应该区分的历史和文学的差异性被混淆了。

知名作家金庸认为,《三国演义》的社会影响,远远超过了它的文学价值。显然,就文学而论,它的人物塑造功夫也确是最好的,中国后世的小说家都从其中吸取了营养。