DBG 游戏融合了卡牌游戏的深度策略、地城游戏的逐层探险、Roguelike 游戏的随机自由,给玩家沉浸式游戏体验的同时,逐渐衍生出很多堪称精粹的游戏机制。

作者:张寅虎

编辑:韩方航

本周,欧洲独立游戏团队 Slothwerks 的新作《星陨传说:流浪者的故事》(Meteorfall: Krumit's Tale,以下简称《流浪者》)通过 Steam 平台正式发行。其前作《星陨传说:旅程》发售于2018年,因荒诞搞怪的欧美画风和左划右划的精巧操作广受好评,是 DBG 游戏(Deck Building Game ,牌组构筑游戏)在移动平台的佳作之一。

《星陨传说:流浪者的故事》封面图

回首过去十年,电子游戏产业尤其是移动游戏产业经历了爆炸式的发展。百花齐放的初潮过后,创新越来越难。从零到一创造出新的游戏类型并不容易,反倒是大众熟知的经典游戏类型相互融合,演变出很多新花样。

生存游戏和射击游戏擦出火花,创造了大逃杀;经典战棋融入新兴卡牌,进化为自走棋;而 DBG 游戏,是 Roguelike 游戏和卡牌游戏的无缝结合。Roguelike 游戏作为 RPG 游戏的分支,最显著的特色是游戏进程中出现的所有元素皆为随机生成,历经四十年不衰;卡牌游戏则将收集和策略纳入一体,时下正风靡。DBG 游戏兼具二者所长,成为近年崛起的游戏势力之一。

DBG,既是一种游戏类型,也是一种游戏机制。游戏界普遍认为这种机制起源于 2008 年发行的桌游《领土》(Dominion)。作为实体出版物,桌游始终受限于小圈子无法突破。玩家广泛认识到这一游戏类型,还要从数字化的 DBG 游戏开始。

桌游《领土》封面图,图片来自BGG

在 DBG 游戏出现之前,它的前辈TCG 游戏(集换式卡牌游戏)和 CCG 游戏(收藏式卡牌游戏)都需提前构建好整个牌组,以此牌组和对手展开回合制对局,且对局过程中牌组无法更改。游戏形式通常是 PVP,重点在于对战。

而 DBG 游戏通常预先给玩家设定好一系列敌对生物,玩家手持初始牌组开局,在游戏过程中不断扩充、完善牌组,战胜逐渐强大的敌人。游戏形式通常是 PVE,重点在于“构筑”。

通俗地说,DBG 游戏可以看做卡牌化的 Roguelike 游戏——将 Roguelike 游戏中的战斗环节用 TCG 游戏的卡牌对决代替,将收集、成长部分用扩充、完善牌组代替。

经过数年进化,DBG 游戏融合了卡牌游戏的深度策略、地城游戏的逐层探险、Roguelike 游戏的随机自由,给玩家沉浸式游戏体验的同时,逐渐衍生出很多堪称精粹的游戏机制。透过以下几款在 DBG 游戏发展历程中具有代表意义的作品,可以略窥一二。

《梦境任务》(Dream Quest)

数字化环境下,具有奠基地位的 DBG 游戏,非《梦境任务》莫属。

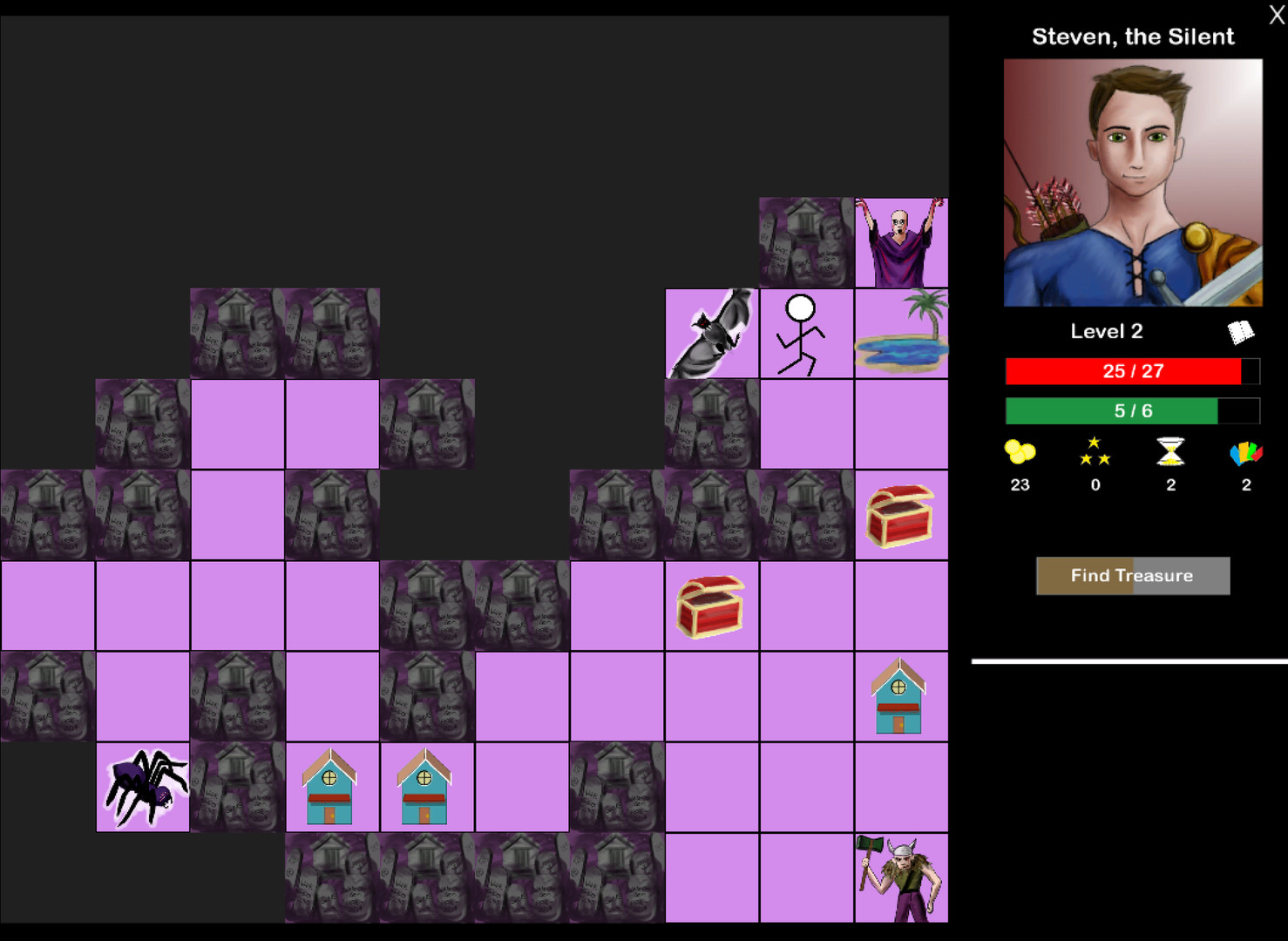

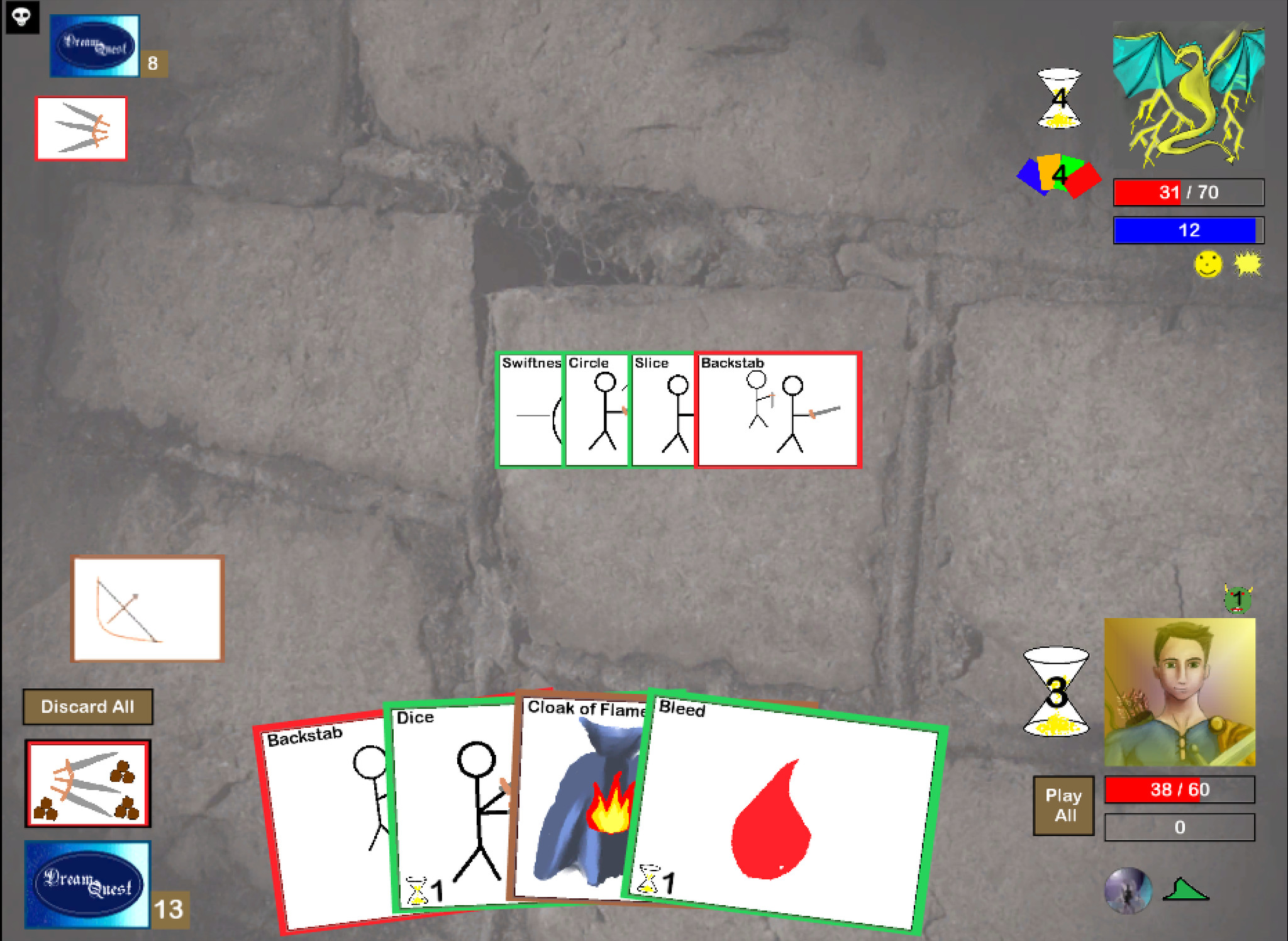

2014 年,天才游戏设计师皮特·惠伦(Peter Whalen)灵光一现,《梦境任务》随之诞生。如果一定要评价一下这款游戏,可以这么概括:无法直视的画面、约等于无的音乐、不值一提的剧情,只剩下两个字,好玩。

《梦境任务》截图。游戏由皮特·惠伦独自完成开发,所有贴图均为其母亲和儿子手绘,十分简陋。

《梦境任务》甫一上架,便在硬核玩家间口口相传。每一局游戏开始时,玩家只有 10 张初始卡牌作为武器。需要在方格地城上持续探索,和遭遇的敌人展开卡牌对战,将其消灭后拾取宝箱,赚取金币。此后用金币购买新的卡牌扩充牌组,强化战斗力。然后探索更深的地下城,直到地底。

游戏的战斗过程同 TCG 游戏类似,消耗行动力进行回合制卡牌对决。抽牌、出牌、弃牌,策略考量十分重要。其它环节则是“随机性”的舞台,遭遇到的敌人随机,宝箱里的物品随机,商店出售的卡牌随机,多重随机叠加在一起,每一局游戏都是完全不同的冒险。此后大部分 DBG 游戏都沿用这一整套框架。

在《梦境任务》中,皮特向玩家展示了 DBG 游戏的精髓设计之一,压缩牌组。

玩家想要获得牌组对战的胜利,并非依赖某一张强大的卡牌,而是需要不同卡牌间配合协同,形成体系。体系内的卡牌按照一定顺序打出,产生远远大于单卡叠加的效果。

随着“构筑”这一过程,玩家持有的牌组规模会逐渐庞大起来。这其中既包括游戏开局时系统给予玩家的初始卡牌(通常强度很低),也包括由于随机派发产生的和玩家当前牌组体系相性不佳的卡牌。

《梦境任务》游戏截图,配合度低的卡牌过多会影响牌组的运转效率,反之亦然。

此时有两种方式压缩牌组。一是花费金币强化基础卡牌,减少对此类卡牌的需求。例如原牌组中有三张“攻击”牌,将其中一张强化至 Level 3 ,其伤害量会从 2 提升为 6 ,那么玩家只需保留强化后的这张攻击牌,便可以弃掉另外两张,并维持卡组强度不变。

另一种方式是付出一定代价(花费金钱、进行祈祷),直接将与当前牌组体系不相关的卡牌丢弃。辛辛苦苦得来的卡牌,还要花钱将之丢掉,新手常常对此难以理解。

其实道理很简单。游戏战斗过程中,牌组里的卡牌在摸牌堆、手牌、弃牌堆间循环利用,玩家想要获胜,必须以尽量少的回合将战术体系内的核心牌抽入手中。这时候花费一定代价剔除冗余卡,会大大提升牌组运转的效率。

一些很小巧的设计,需要很多次游戏后才能领会到其中深意。《梦境任务》的出现,以超精悍的内核展现出极其丰富的游戏深度,为 DBG 游戏赢得最为宝贵的第一波关注。

此后诞生的 DBG 游戏,或多或少都受到《梦境任务》的启发。国产 DBG 游戏《月圆之夜》对《梦境任务》大规模照搬,一度引起玩家群嘲,最终以制作组前往美国寻求皮特·惠伦谅解收场。当然,这是另一个故事。

不过皮特·惠伦的传奇远未结束,凭借《梦境任务》的精彩表现,他被暴雪娱乐相中,于 2015 年加入《炉石传说》设计团队。入职后皮特·惠伦为《炉石传说》贡献了很多脑洞大开的卡牌设计,比如“小明术”卡组的核心牌“弃暗投明”。

《炉石传说》经典卡牌“弃暗投明”,由皮特·惠伦设计

2017 年,皮特·惠伦操刀制作《炉石传说》冒险模式“狗头人与地下世界”。一改此前冒险模式单调的人机对战玩法,加入神器、酒馆和畸变机制,将冒险模式打造成具备一定游戏性、随机性和耐玩性的 DBG 分枝。不过冒险模式对于当时如日中天的《炉石传说》始终只是附件,反响并不强烈。

今年初,皮特·惠伦离开《炉石传说》设计团队,加入尚未公开的暴雪新项目组。以后,也许会有惊喜......

《杀戮尖塔》(Slay the Spire)

2017 年底,《杀戮尖塔》在 Steam 开启抢先测试,当时没人想到它会将 DBG 游戏提升到一个新的高度。经过两年完善,《杀戮尖塔》以 4 名角色、350 余张卡牌、超过200件物品、50多种随机事件和丰富的树形路线,为玩家创造一个屡试不爽、百玩不厌的游戏世界。几乎凭一己之力竖起 DBG 游戏的大旗,使这一游戏类型从小众偏好迈入大众视野。

在《杀戮尖塔》中,遗物是一个非常重要的组分,这代表着 DBG 游戏的积累机制。当玩家击败精英怪物、挑战 Boss、打开宝箱、遭遇事件、商店购物后,均有机会获取遗物。和卡牌不同,遗物独立于牌组之外,通常对其后的游戏进程产生全局性的、永久性的影响。

《杀戮尖塔》中遗物众多,需要通过冒险不断解锁

例如遗物“准备背包”,可以让玩家在每场战斗开始时额外抽两张牌;遗物“魔法花”,可以将战斗中的回复效果提升50%。《杀戮尖塔》提供近200种遗物,其多样的功效,使得遗物与卡牌,遗物与遗物之间产生体系联动,进而创造出近乎无穷的获胜套路。

复杂一些的有涂毒猎人体系,以遗物“异蛇头骨”、“生物标本”配合卡牌“毒雾”、“弹跳药瓶”、“致命毒药”为核心,堪称最稳定的通关流派。

极端一些的如树枝战士体系,以遗物“枯木树枝”配合卡牌“腐化”,仅靠“腐化”这一张核心卡,便可以打出无中生有,生生不息的 OTK 玩法。

巧思之处在于,遗物不进入玩家牌组,而是以 Buff/Debuff 的形式贯穿全场。随着游戏进程推进,玩家收获一件又一件遗物,既节约宝贵的牌组空间,永久增强战斗力,同时让游戏的稳定性和策略复杂程度指数级增长。

《杀戮尖塔》的另一精妙创意,即意图机制。玩家在和敌对生物进行战斗时,可以通过悬浮窗信息,提前一回合预知敌对生物即将发生的行为。由此对局过程中的策略选择趋向细腻,玩家可以凭借这些信息作出针对性的、跨回合的策略选择。

《杀戮尖塔》EA阶段的意图机制,玩家可以通过信息窗预知怪物后续的行动

如果敌对生物生命值偏低且下回合会发动双倍攻击,那么玩家可以考虑在本回合孤注一掷将其秒杀,化危险与无形;如果敌对生物生命健康且施加格挡或者 Buff,那么玩家也可以考虑强化自身优化手牌,将战局导向持久消耗......

意图机制的出现,一定程度上中和了玩家无法在对手回合行动,只能看对手表演的尴尬体验。同时将整个游戏过程透明化,玩家不必花大力气研究敌对生物的行动规律,只需全情投入到每一次出牌的策略抉择中。

从《杀戮尖塔》公测至今, DBG 游戏品类后辈频出,但仍不敢轻言超越。作为此类游戏的标杆,《杀戮尖塔》以“魔性”、“上瘾”的游戏体验,悄无声息地谋杀过无数玩家的休闲时间。于 Steam 平台首发三年后,《杀戮尖塔》近日刚刚登陆移动平台,其中国际版 6 月已完成发行,港澳版预计本月上架,大陆版因为版号原因,尚在排队待审。

《怪物火车》(Monster Train)

关于抄袭和借鉴,今年5月上架的《怪物火车》给游戏开发者做了一个很好的示范。在《杀戮尖塔》引发爬塔热潮后,终于有一款游戏打破生搬硬套的模仿,在 DBG 品类做出新的尝试。

《怪物火车》讲述的是一个反套路故事。地狱阵营在天堂军团的进攻下沉沦已久,玩家需要扮演地狱阵营的救世主,驾驶承载着“薪火”的火车,冲破天堂大军的重重阻挠,从地狱边缘前往冰冻之心,重燃地狱烈焰。

在通常的 DBG 游戏中,玩家总是直面怪物,你来我往卡牌交战,直到一方倒下。《怪物火车》则不然,游戏的目标是守护“薪火”。“薪火”位于火车第四层,下面三层才是游戏的主战场。源源不断的天堂大军涌向火车底层,每回合结束,存活的天堂部队都会上升一层,逼近“薪火”。能否将之安全送达是游戏成败的关键,这使得游戏过程带有一些塔防的味道。

《怪物火车》游戏截图,地狱势力和天堂军团在三层火车中混战

从内容来看,《怪物火车》允许玩家从五个氏族(狱魔、冥卫、觉者、影主、熔尸)中选取两个作为主副氏族,奠定每局游戏的牌组基调。驾车穿越九道关卡的过程中,每闯过一关,都有两条岔路供玩家强化牌组,一条用于强化随从牌,另一条用于其它卡牌。

这种设计削减了构筑牌组过程中的随机性,整个游戏不再以“构筑”为单核。战斗环节成为游戏的另一重心,从 TCG 游戏引入的站场机制正是战斗中最大的亮点。

《怪物火车》强化牌组时的路线选择,既定路线对自由度有一定影响

在常规 DBG 游戏中,玩家能够使用的卡牌基本可以归为攻击牌、法术牌、效果牌几类,一经使用,对敌人或己方直接生效。《怪物火车》则不局限于此,玩家还可以使用随从牌召唤随从进入战场,只要随从不死亡,便可以在本局的剩余时间持续为玩家效力。

当随从被置入三层火车厢,迎战不断攀爬的敌人,意味着玩家能够在同一时间规划此后三个回合的完整策略。

采用激进的策略将所有随从投入首层,在起跑线上阻止所有敌人;稳扎稳打将所有战斗力布置在第三层,安守核心;在三层之间构建出战略纵深,用放置在底层的功能性随从,养成上层具有成长性的勇者核心......甚至在游戏过程中使用特殊卡牌随时调换随从的位置。

当战场开始具备纵深,游戏的策略随之产生缓冲,有些决定不必急于一时,有些筹谋必须思虑深远。玩家在《怪物火车》的旅途上,能够更平衡地体验构筑和战斗部分,并享有较高的容错率。这一切对新手格外友好,美中不足的是,《怪物火车》还没有《杀戮尖塔》那么庞大的游戏世界,流程稍短,组件稍少。

《星陨传说:流浪者的故事》

在游戏体量和内容深度方面,《流浪者》远远无法同前辈们比较。从其前作《旅程》开始,《星陨传说》系列的定位便是移动端休闲小品。不过这并不妨碍开发者在《流浪者》中做出颠覆式的变革。

在前述 DBG 游戏中,玩家扮演的角色总是随身携带一套牌组,和敌人遭遇战斗。双方地位对等,只是牌组或者说战斗力有所差别。随着剧情前行,战斗一场接着一场,直至游戏结束。

《流浪者》尝试用另一种方式进行冒险,即地下城牌组机制。在这个机制中,每一个怪物都被制作成一张卡牌,自然而然,每一座地下城的所有怪物便构成一套怪物牌组。当玩家挑战这座地下城时,自身携带的牌组和怪物牌组混洗,共同构成当前地下城牌组。

挑战开始后,地下城牌组的前9张顺序填充进一个3×3的网格,这也是即将展开生死角逐的战场。牌组剩余的卡牌有序堆叠在网格上方,等候进场。玩家每次拿走网格中的某一张卡牌,或者击败场中的某一怪物后,其上方的卡牌顺次下落,最终由等候区的首张卡牌入场补掉最上一行的空位,整个过程看起来如消除游戏一般。直到地下城牌组中的所有怪物卡牌全部进场,并且被消灭,意味着这座地下城被玩家征服。

《流浪者》游戏截图,己方卡牌和怪物都摆放在九宫格中

在这样的设定下,玩家每次与九宫格中的某一格进行互动,游戏进程看起来不那么线性。在大多数 DBG 游戏中,玩家总是走在一条设计好的由弱到强的挑战路线上。而在《流浪者》中,玩家可以,或者说必须通盘考虑接下来的行动顺序,以便规划出一条循序渐进的成长路径。

按常规思路,无论 DBG 游戏如何演变,底层都是一款卡牌游戏。但《流浪者》却有一些棋类游戏的既视感。与此同时,游戏的经济系统也产生巨变。概括起来由3条核心规则构成。

1. 没有起始资源和手牌。玩家要获得第一桶金盘活经济,只能通过以下方式:a)抽取九宫格中已有的金币牌;b)裸体硬拼几个怪物获得金币奖励;c)直接弃掉九宫格中的非怪物牌换取金币。

2. 一座地下城被征服后,每1张未消耗的卡牌将被转化为5水晶。水晶可以用于在下次挑战地下城之前购买新卡牌扩充牌组。

3. 所有卡牌都是消耗品,一座地下城只能使用一次。装备牌有耐久度,持续消耗;部分技能牌需要通过战斗为其充能。

在这套规则体系下,玩家的策略考量也与之对应。如何在开局找到合适的切入点开始滚雪球发展;如何消耗最少的卡牌进行至终局且不翻车;如何在局中最大化地利用装备耐久和技能充能。

《流浪者》游戏截图,高度契合的卡牌、可持续的经济体系是通向胜利的基石

随着游戏的进行,整个经济体系高效运转起来,像一套完美啮合的齿轮,对玩家的策略选择提出极其严苛的要求。从数值平衡角度来看,《流浪者》的设计要更为精细,玩家必须找到环环相扣的发家策略,才能从经济掣肘中挣脱出来。

九宫格式地图,怪物混入牌组,当怪物和卡牌的位置关系被纳入考量范围,《流浪者》的棋类思维更加明显,游戏节奏也大幅放缓。走一步看三步,从全局视角着眼,任何一个微小失误,都可能让《流浪者》的旅途万劫不复。

DBG=卡牌+Roguelike+新机制

DBG 游戏中还有很多有趣之处 ,那些司空见惯的每日挑战、进阶模式、职业系统,药水道具带来的耐玩性,不再赘述。

严格意义上来说,现下常见的 DBG 游戏并不完全符合桌游中的 DBG 机制。二者的区别在于,前者是在两轮战斗间优化牌组,而后者可以在任意时刻(包括对战时)实时调整牌组。但游戏分类的本意是帮助玩家迅速理解游戏的核心玩法,那么将 TCG 游戏组建套牌的过程拆解出来,让玩家从基础牌组开始,经由战斗理清思路,逐张添加新卡牌优化牌组,最终构筑出具有独特战术体系的完整套牌。这一过程定义为 DBG,亦无不可。

从目前的趋势来看,DBG 游戏至少在数年内仍会是较受关注的品类。论及创新,大概仍会在卡牌+ Roguelike 的基础上不断摸索,探寻新机制,创造新思路。每一种成功机制的诞生,都会大幅提升玩家的游戏体验,也会对游戏本身的可玩性做出扩充。

DBG 游戏最大的魅力在于,无论进行过多少场游戏,玩家永远不知道下一次将会拿到何种开局,构筑何种牌组,遭遇何种磨砺。游戏的过程像是登山,山顶总在那里,但经由南麓或是北坡,选择空降或是攀爬,皆在玩家自己。幸运降临可能一鼓作气直上山顶,抉择错误可能阴差阳错半途折戟。唯一确定的是,无论哪种境遇,都会有不少玩家不受控制地滑动鼠标,按下再来一局。