前因:孟子受业;后果:孟子成为亚圣。

文/全历史 空灵画师

前因

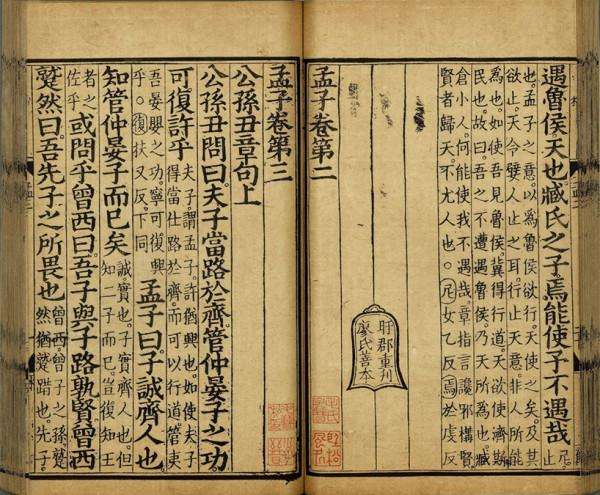

孟子受业:孟子是子思的再传弟子,接受儒学教育,并且自认为是孔子的继承人。

公元前320年,孟子来到魏国,受到魏惠王的接见。在此之前,孟子已经在齐国和宋、邹、滕这几个泗水上的小国拜访了一圈。

孟子名叫孟轲,是孔子的孙子子思的再传弟子,是儒家正统传人。儒家知识人向来是想要入世当官的,所以孟子也追寻前人的足迹,在列国间游走,想要寻找一位欣赏自己的国君,得到任用。

对于自己的这种行为,孟子创造了一种理论,叫“五百年自有王者兴”。从周朝建立到孟子活跃的时代,早就过了五百年,因此这位王者,早应该出现了。孟子觉得世间的一切灾难都要“定于一”,就是要天下一统才能解决;自己要找到王者,辅佐他建立一个太平天下。

孟子找王者的招数是什么呢?就是怼人。孟子沿袭儒家的传统思想,认为靠王道仁政才能一统天下,这就叫“仁者无敌”。对于世俗君主们满脑袋钱财赋税军争的做法,孟子十分看不上。

齐威王并没有重用孟子,而宋、邹、滕都是小国,孟子虽然劝其国君要行仁政,要爱民,但是孟子心里很清楚,自己要找的那个“王者”不在这里。所以孟子拿了这几位国君赠的钱财就走了,去魏国见魏惠王。毕竟魏国当时还是个强国。

魏惠王一上来就问孟子,怎样才有利于魏国呢?这下孟子可不高兴了,孟子最讨厌的就是国君老想这些蝇头小利。于是孟子教训魏惠王,说你身为国王,怎么整天想着怎么得利呢?你也不想想,拥有万辆车的国家,就是因为国内拥有千辆车的家族老想得利,结果弑君,弄得亡国了。如果上级和下级之间都互相想着怎么得利,国家就危险,王者要想的是仁义。

这属于当面揭短的行为。晋国就是因为韩赵魏三家强卿从内部搞事,才被三分亡国的。魏惠王对此应该很清楚,孟子却偏要当面提这个来教训魏惠王。

魏惠王虽然本事不算大,但脾气倒挺好,没把孟子怎么样。后来又问孟子,说我们魏国本来很强的,可是最近好几次打败仗,败给齐国、败给秦国,又被楚国侮辱,怎样才能强国呢?

孟子还是那一套,劝魏惠王要善待人民,施行仁政。只要人民有了好品德,那么即使拿着木棍也能打赢秦齐的军队。

魏惠王怎么可能听这一套。魏惠王的意思很明确,想恢复魏文侯魏武侯时代的强盛;当时魏国靠的是魏武卒战无不胜,而不是什么仁政。所以孟子的政策在魏国是执行不下去的。魏惠王死后,孟子看继位的魏襄王不太顺眼,觉得魏襄王看着就不是当国君的料。所以二话不说就离开魏国,回到齐国。

此时的齐国,齐威王刚刚去世,齐宣王继位。齐宣王也是个有大志向的国君,孟子觉得没准齐宣王就是自己寻找的“王者”,于是在齐国也待了很长时间。

不过孟子爱怼国君的作风,没有任何改变。齐宣王问孟子,怎样才能像齐桓公晋文公那样称霸天下。孟子直截了当地说不知道。孟子又告诉齐宣王说,我早就看出来了,国君你的欲望就是要开疆拓土,一统天下,对不对?

齐宣王承认确实是这样。于是孟子又开始宣传仁者无敌的理论,劝齐宣王想想怎样才能让老人都能吃上肉,让老百姓安居乐业。做到这一点,自然就能成为五百年一遇的王者。

齐宣王也不爱听这一套。齐宣王的父亲齐威王,靠的是把奸臣扔进大锅里煮死来整肃吏治,才使齐国逐渐强盛,可不是什么仁政。而且,怎样让老百姓全都吃饱穿暖,老人小孩其乐融融?孟子其实也没有具体的办法。所以齐宣王任命孟子为卿,却从来不按孟子说的去做。

但是孟子的理论在齐国却实实在在地赢了一次。公元前314年,齐宣王趁燕国内乱,派兵占领燕国全境。之后,各国对齐国不满,齐宣王问孟子应该怎么办。孟子说齐军的作风太残暴,应该在燕国里一个国君之后撤军。齐宣王不听。结果燕国人反抗齐军,齐军不得不撤兵。

虽然赢了,孟子对齐宣王却失去了信心,齐宣王也不是那位“王者”。孟子于是离开齐国,回到老家邹国,著书立说,安度晚年。

后果

孟子成为亚圣:孟子宣扬王道仁政,最早提出“民贵君轻”的思想,是战国时期最著名的儒家大师,并被后世追认为“亚圣”。

结论:孟子重视人民疾苦,最早提出民贵君轻的思想,却没有解决问题的办法,其王道仁政的理论得不到任何统治者的垂青。