前因:前632年,城濮之战;后果:前597年,晋楚邲之战。

前因

公元前632年,晋楚城濮之战,楚军大败,晋国大胜,称霸中原。

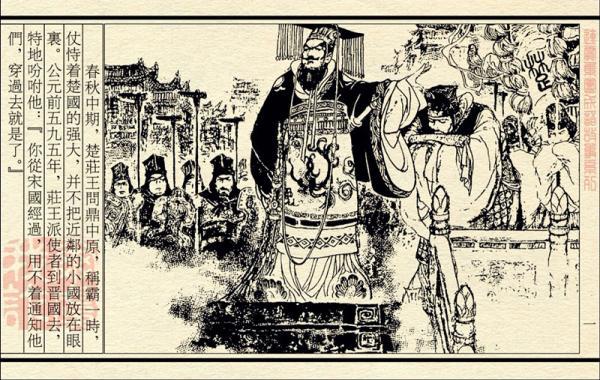

公元前606年,楚庄王问鼎中原。

从城濮之战惨败于晋国,到有资格问鼎中原,楚国是如何实现绝地反杀的?

楚庄王当政以前,楚国的内政外交都有若敖氏把持,他们甚至对继任国君的人选也有很大的发言权。

从楚庄王的爷爷开始,王室和若敖氏的权力之争就不断升级。公元前614年楚庄王登基,楚国上下都盼新任君主能给国家带来一些起色。

但楚庄王似乎让大家失望了。

刚即位的时候,楚庄王终日买醉,纵情声色。朝中老臣纷纷劝谏。楚庄王却嬉皮笑脸地说:“家国大事有今尹虞丘子、公子燮打理就行,不用我操心。”楚庄王口中这三个人,都出自若敖氏。

楚庄王也向若敖氏屈服了吗?

其实不是的。楚庄王一直对卿权干扰王权的情况如鲠在喉,但他刚刚登基,还没有能力反击,所以不得不隐忍。这一忍,就忍了三年。

就是在楚庄王蛰伏期间,发生了一件流传甚广的故事。

有个楚国的大夫,叫伍举,是个贤臣。最初别的老臣纷纷进谏楚庄王,让他积极打理朝政之时,他冷静旁观,到所有人不再过问楚庄王的时候,他反而独自去见楚庄王。

看见伍举,楚庄王将他迎进来,二人你一杯我一杯,喝起酒来。借着酒劲儿,伍举给楚庄王讲了一个故事 :“楚都最近发现了一只极为美丽雄健的五色大鸟,半似孔雀半似凤凰,栖于山中百年梧桐树上,三年不飞不鸣,不知在等什么。”

楚庄王明白伍举的意思,回答说:“三年不飞,飞将冲天;三年不鸣,鸣将惊人!我心里有数,你下去吧。”

楚庄王苦等的时机,就出现在公元前611年。

面临内忧外患,楚国内部分出了两派,一个是逃跑派,以若敖氏为首,建议大家集体迁都到阪高;一派是主战派,以楚庄王为首,提议伐庸,正面硬刚。

这样一划分,楚国朝廷内部就很微妙了。

若敖氏之所以在楚国位高权重,甚至堪比国君,就是因为之前每次楚国遇到重要关口或者重大困难,都是在若敖氏的帮助下挺过去的,所以国君对若敖氏非常忌惮。

但是这次,面对庸国公然强取豪夺,若敖家族却从里到外选择当了缩头乌龟,楚国历史上最卑小的公卿大族都没这么窝囊过。

楚庄王正是看准了若敖氏的这个信任危机,准备“一鸣惊人”。

不过由于朝内若敖氏的反对,所以楚庄王能够调动的军队有限,只能调动地方军出战。所以刚与庸军相遇的时候,接连失利。看到楚国失利,若敖氏趁机又在朝野中宣扬避战的好处,楚庄王再度陷入了危机之中。

这时候,楚国内的一个主战派的大臣驳斥了若敖氏的逃跑计划,并认为既然楚国已经失利,不如将计就计,继续伪装溃败,一方面可以让庸军放松警惕,二来可以积蓄我军士气,如此便能取胜。

楚庄王认可了这一战略,让楚军佯装败北,连续输了七次。

庸人一路打一路胜,很快就骄傲起来,认为楚国不足为惧,放松了警惕。得到消息的楚庄王,在第八次庸楚战争中亲赴前线,联合秦国对庸国发动了致命的攻击,一举灭庸。

对楚庄王来说,这一战的胜利有一石三鸟的功效。

首先,战胜庸国,楚国得到了他国的战略资源,缓解了楚国内部的饥荒;其次,楚庄王亲征灭庸,树立了王权至高无上的权威,楚国的君主权力得以集中。最重要的是,在联秦国灭庸的过程中,若敖氏一直置身事外,在楚国的这一重大危机面前,表现出了出人意料的无能,丧失了权威。

楚庄王借机,名正言顺的大举清洗了若敖氏和其他连带的公卿大族,反而将孙叔敖、伍举、苏从等贤才提拔上来。同时在楚国进行了政治经济上的一系列改革,涉及到的人员有数百人之多。从此,楚国大治。

理顺了大后方的楚庄王,开始心无旁骛的北上争霸。公元前606年,楚庄王向周王问鼎;公元前597年,称霸中原,楚庄王亦成为春秋时期第三位霸主。

后果

公元前597年,晋楚邲之战,晋、楚争霸中原的第二次重大较量。

结论:楚国的这次内部清洗,实际上指向的是春秋时期,所有国家都要面对的根本问题:君权与卿权之间的争斗。晋国斗败了,导致三家分晋,国家灭亡的结果;楚国斗赢了,于是问鼎中原,楚庄王也成为了春秋的霸主之一。