巴赫的声乐作品主要包括200多首康塔塔,六首经文歌,以及一些圣母颂歌、圣诞清唱剧、受难乐和弥撒曲。

巴赫的声乐创作包括了在当时除歌剧以外的所有主要体裁, 其中大部分是有关宗教题材。主要的声乐作品包括200多首康塔塔,六首经文歌,以及一些圣母颂歌、圣诞清唱剧、受难乐和弥撒曲。

康塔塔作品主要发表于1723年到1729年期间。在当时,巴赫主要是为莱比锡的几个教堂创作了四套康塔塔, 每套大约60首。康塔塔在路德教(天主教的一个分支)的仪式中演唱, 往往是用音乐对福音书的内容加以评论。

位于莱比锡城市的圣托马斯教堂

巴赫有一些康塔塔是对自己以前作品的改编。其他康塔塔包括以众赞歌的歌词和旋律为基础的乐章。通常是以一首基于众赞歌曲调的合唱开始, 并以同一首众赞歌的四部和声式的合唱来结束。中间的乐章通常是咏叹调、重唱和宣叙调。

除此之外,巴赫还创作了少量的世俗康塔塔。他称其中一些为“音乐戏剧”, 最著名的有《太阳神和牧神的争吵》 (BWV 201)、《咖啡康塔塔》 (BWV211)和《农民康塔塔》 (BWV 212)。

在这些作品中,巴赫运用了一些新的华丽风格的写法, 例如, 避免精致的伴奏, 写作优雅而平衡地分成两个呼应乐句的旋律。

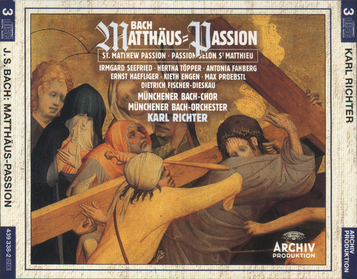

巴赫的两首受难乐是清唱剧风格,《马太受难乐》和《约翰受难乐》, 用音乐表现了福音书上对基督受难过程的描述。它们是为了莱比锡教堂在受难节期间的仪式创作的。

卡尔·李希特录制的《马太受难曲》封面

在这两首作品中, 一个独唱男高音任福音书叙述者的角色, 其他的独唱者演唱宜叙调和咏叹调。两部受难乐都动用了双管弦乐队,双合唱队和双管风琴的庞大的表演手段。

合唱部分表达了群众的情绪, 或对情节加以评论, 并演唱全曲首尾的两个大型乐章以及用四部和声谱写的众赞歌。实际上, 这部作品已超越了宗教仪式音乐的局限,具有很强的戏剧性。

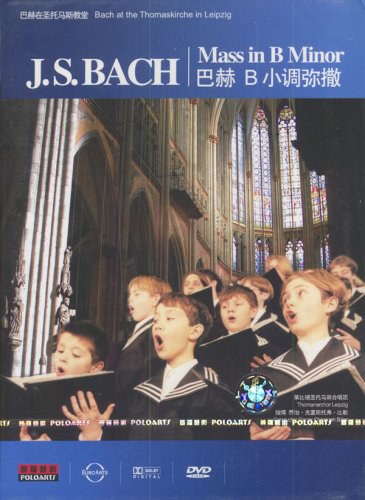

《B小调弥撒》(BWV 232)堪称音乐史上最伟大而知名的弥撒曲,也是宗教音乐发展的一个顶点。结构上,巴赫依循了传统弥撒曲的五个部分。可是在标题和编排上,却不是沿用传统的划分方式。他把全曲分为四个部分:第一部分称为“弥撒”(Missa),包括了垂怜经和光荣颂;第二部分为“尼西亚信经“;第三部分是圣哉经;最后是“赞美颂、迎主曲、羔羊经及请赐平安”。

莱比锡圣托马斯合唱团

纪念巴赫250年音乐会的录制现场专辑

《B小调弥撒曲》

总而言之,巴赫对声乐作品有着深刻的求索,而他的众多声乐作品也被认为是古典音乐史中的座巅峰。