前因:安庆绪杀安禄山,称帝;后果:河阳之战。

前因

史思明投降唐肃宗,复又叛唐。

邺城之战:公元758年九月至公元759年三月,唐军围攻邺城(在今河北省邯郸市与河南省安阳市境)安庆绪部,与其援军史思明部交锋的战事。

公元759年,安禄山部将史思明杀掉安禄山之子安庆绪,于同年四月自称“大燕皇帝”,改元顺天。

此前,安禄山擅长政治,史思明擅长军事,两人配合默契,安史联军一路势如破竹,接连拿下了洛阳、长安两都。

757年,安庆绪杀掉安禄山掌权,史思明对新君安庆绪并不信服,加上安庆绪有心杀掉势力强大的史思明,史思明干脆投降了唐朝。

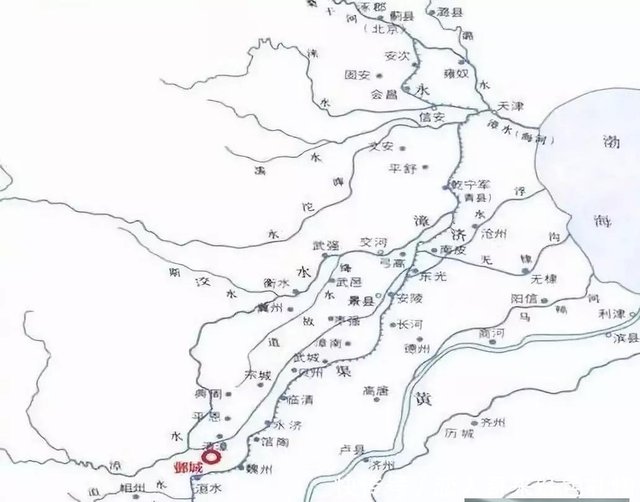

史思明的时间地图

由于史思明的投降是被逼无奈,并不诚信归附唐肃宗。而唐朝对史思明也早有猜疑,所以史思明复又叛唐,割据在老巢范阳(今北京),观望安庆绪和唐朝在邺城(今河南安阳)的战事。

邺城之战,唐朝几乎倾巢出动,郭子仪、李光弼等九位唐朝节度使集结成“复仇者联盟”,率步骑兵20万众,号称60万大军,北上进攻安庆绪。

安庆绪困守邺城,弹尽粮绝。

万般无奈之下,安庆绪以让出大燕皇帝宝座为条件,派人向已经闹翻了的史思明求援。其实安庆绪比谁都清楚,这时候请史思明,纯粹是引虎驱狼之计,可他又有什么办法呢?

公元758年12月,史思明率领13万大军,自范阳南下解邺城之围。

史思明极擅用兵,以13万的军力与唐朝联军进行周旋,旗开得胜。两个月后,史思明大破唐朝九位节度使联军,解了安庆绪的邺城之围。

此时,史思明和安庆绪进入了一个非常微妙的僵持阶段。

邺城地理位置示意图

在得知唐军已经全部南逃后,史思明集结部队回到邺城附近,在城南驻扎。他既没有进城去见安庆绪,也不向南追击唐军,而是天天在营中饮酒作乐,犒赏三军,就等着看安庆绪如何履行“让位”的承诺。

安庆绪这一边,等唐军走后,派人趁机收缴了郭子仪等人军营中丢下的粮食超过六七万石,补充了粮草,并且紧关相州城门固守,反过来抵御史思明,闭门不见。

安庆绪如此出尔反尔,让手下的文武官员都相当不满。高尚、张通儒等大臣认为,史思明远道而来,解了我们的困境,咱们应该开门迎谢。这些人未见的多么道义。不过是看到安庆绪的能力远不及史思明,无论在军事、政治手腕和势力范围,安庆绪都处于下风,所以着急投靠新主,改换门庭了。

安庆绪又如何不知?但现在也没办法,他只好拖一天是一天。见到张通儒和高尚这些大臣这么“积极”,也就同意他们去见史思明,也探探口风。

见到高尚和张通儒之后,史思明立刻痛哭流涕,大倒苦水,做出一幅忠心为主却惨遭猜忌的样子。然后送给这两人一份厚礼,恭恭敬敬的送他们俩回了城。做到这一步,大燕的人心基本上已经尽归史思明了。

三天后,史思明假意跟安庆绪歃血为盟,不争帝位,借此打消安庆绪的疑虑。

安庆绪不疑有他,又惊又喜的带着4个弟弟和骑兵300人,出城来到史思明的大营跟人家歃血为盟。

史思明先是让这三百个人在帐外等候,然后把安庆绪带入大帐。一入大帐,安庆绪向史思明下拜:“臣无能,丢了东西两都(长安、洛阳),身陷重围,幸亏大王还记得我父皇,远道而来救援,这才让我死而复生,臣感激不尽。”

安庆绪的时间地图

他觉得既然自己的皇帝位置和性命都保住了,那不如先放低身段,博取同情。

然而,安庆绪没有想到,他自己刚说完,史思明就立刻命人将自己扣住,并说到: “丢失长安洛阳,打仗失利,那又算得了什么。你作为儿子,杀死自己的父亲夺取王位,难道不是大逆不孝吗?我替你父亲来惩罚你这个奸贼。”

说罢就把安庆绪拉出去,连同他的四个弟弟都处以绞刑。

杀了安庆绪后,史思明带兵进入邺城,收降安氏遗众。同年四月中旬,史思明在范阳称帝,更国号为“大燕”,改称范阳为燕京。

史思明范阳称帝时57岁,从这时候开始,他便是要跟大唐单打独斗了。而此时离安史之乱结束,还有三年。

后果

河阳之战(今河南孟州),史思明与唐军对战,兵败河阳史思明被儿子史朝义杀害。

结论:史思明范阳称帝,之后被儿子暗杀,分化了安史联军的实力,加速了唐朝平定安史之乱的进程。