他们说,我愿意相信,人其实很难认识自己,但其实画自己也很难。”

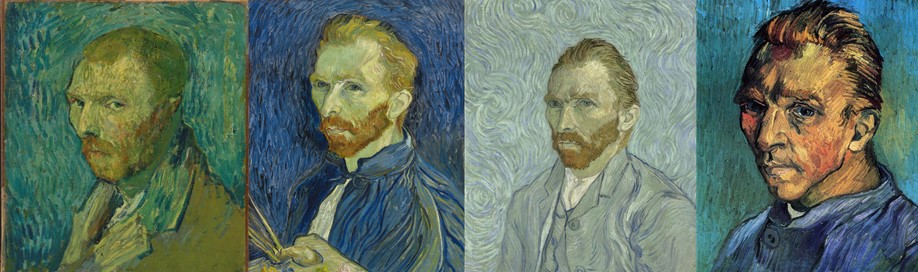

自画像一直是梵高特色鲜明的标志之一,与同样以自画像著称的前辈伦勃朗相比,青出于蓝又自成一格。在他短暂的画家生涯中,画了 40 余幅自画像,但是现在能找到明确的画作、具体的出处的有38幅。

本文通过梵高自画像窥探他初到巴黎时的精力充沛到离开时的精神麻痹,在阿尔勒时期与高更的“相爱相杀”以及在圣雷米时期的左侧脸最后的注视。

巴黎时期(1886-1887.2):从精力充沛到精神麻痹

梵高在荷兰孤独、穷困、受排挤,不被艺术家们、宗教传道士们、世俗生活中的人们理解,但到了巴黎,他在众多朋友面前个性十足,却能被接受。

1886年3月,33岁的梵高第四次来到巴黎,他在荷兰画了五年画,极其渴望在巴黎的成功。这个时期是梵高大量自画像产生的重要时期,同时也是印象派达到鼎盛的时期。

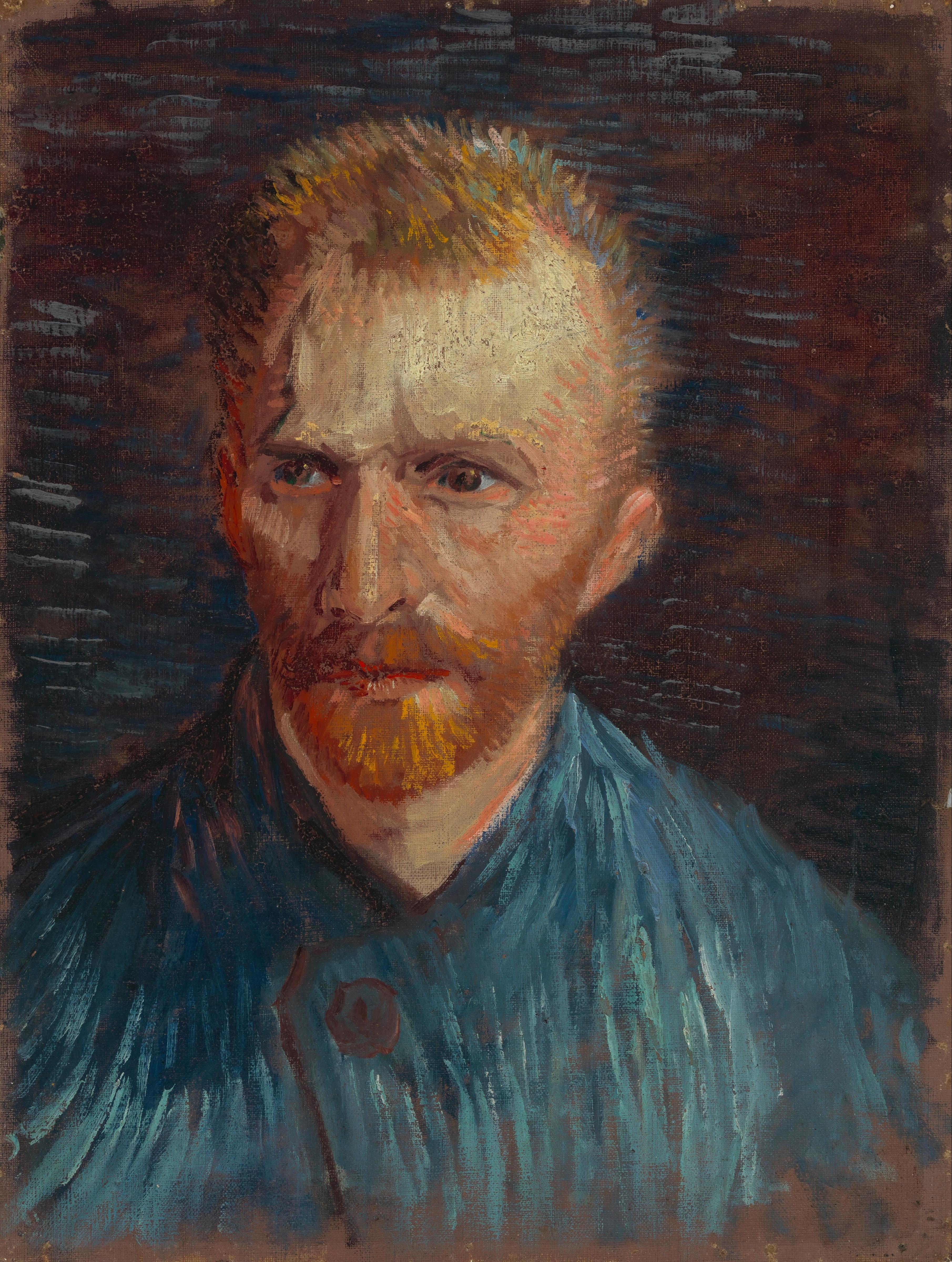

巴黎时期自画像

早期自画像

梵高在巴黎早期的自画像,还是沿用了以往的暗调,给人压抑的感觉。

绅士的装扮可以让我们感受到他初到巴黎对社会地位的追求,期望通过努力崭露头角。同时梵高处于比较忧郁的阶段,他开始挨饿,还要接受梅毒病的治疗。由于拔了10 颗牙,梵高因此蓄起胡须来掩盖脸颊的缺陷。

我仍然必须去承受很多,尤其是那些不可改变的东西,比如容貌、说话的声音以及服饰。

——梵高

画架前戴深色毛毡帽的自画像

《画架前戴深色毛毡帽的自画像》是梵高刚到巴黎时画的油彩自画像。梵高刚从安特卫普美术学院学完画,搬去了巴黎。当时他给自己定了个小目标,就是要画好一幅自画像,他开始大量研究伦勃朗的作品。所以起初梵高的自画像从色调到神态,再到姿势都和伦勃朗的很像。

叼着烟斗的自画像

在看过印象派画家的作品后,梵高决定放弃用暗色调作画,用很短的时间就完成了这幅自画像。但实际上,这幅画本来没有那么暗,一些颜料随着时间的推移已经褪色了。

叼着烟斗的自画像

来到巴黎同年的另一张自画像《叼着烟斗的自画像》,画面依旧灰暗,当时梵高三十三岁,距离他离开人世还有短短的四年。而画中的他仿佛有四十多岁的光景,嘴上衔着的烟斗是他不离嘴的东西,甚至在临死前,他都含着它。

烟斗前方的那一点点火,似乎代表着梵高风格形成的希望,也可能代表的是他对生活的希望。

戴深色毛毡帽的自画像

在这幅自画像中,梵高戴着一顶黑色毡帽,穿着一件大衣,系着一条领带。他看起来像个受人尊敬的绅士。这幅作品的x光照片清楚地表明,这幅画是梵高画在另一幅画上的。他早前在巴黎费尔南德·柯罗蒙画室画过一个裸体站立的女人,他在上面画了这幅自画像。

印象派初体验

巴黎浓厚的艺术氛围使梵高兴奋,尤其是印象派绘画使他震惊不小。在弟弟提奥的介绍下,梵高认识了很多印象派画家,比如劳特累克、高更。。。

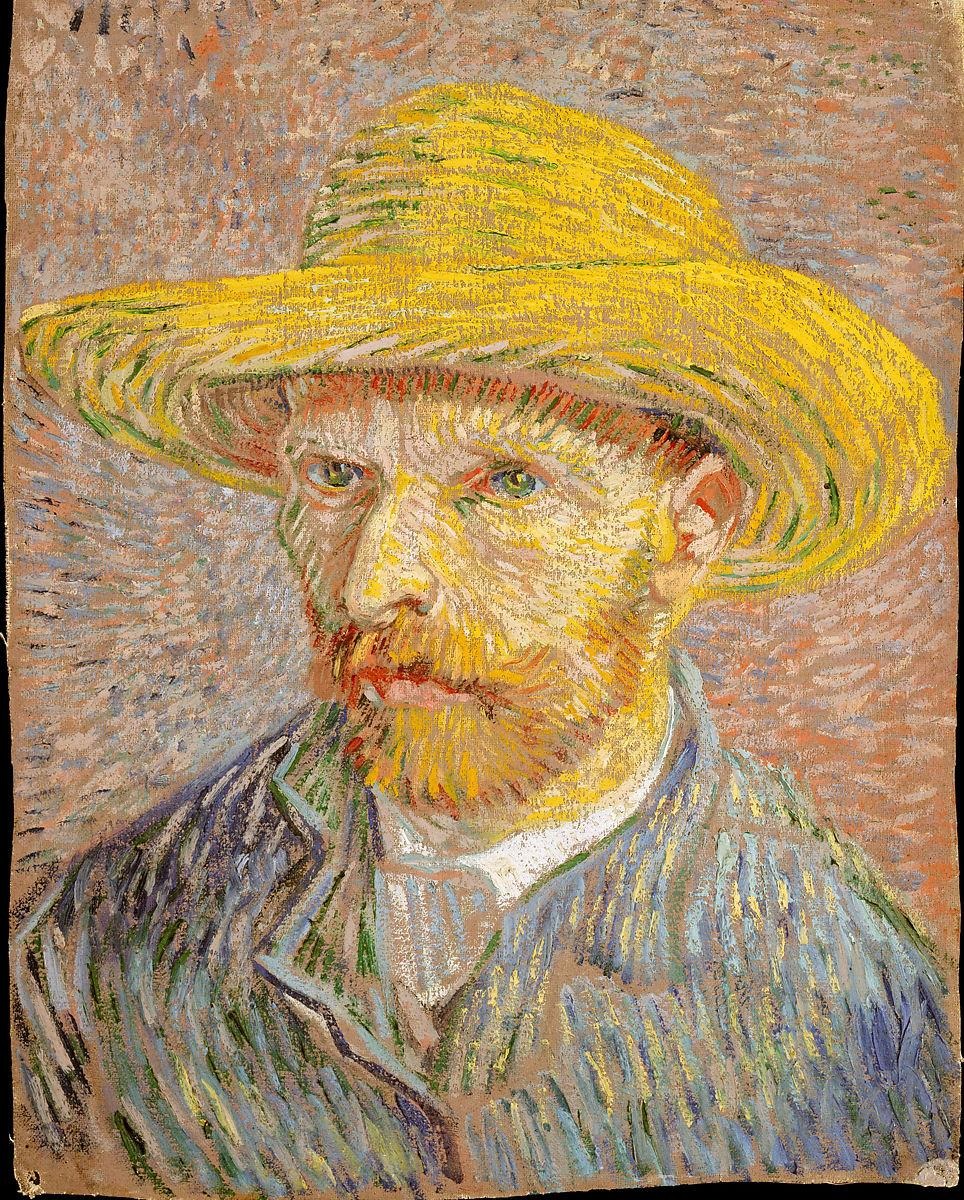

戴草帽的自画像完成于 1887 年,此时受到印象派影响,梵高的画风发生了变化,画面变得明亮起来。与之前中产阶级的服装不同,这些戴草帽的自画像中梵高以农民的形象示人,这些表明梵高对农村生活的向往。

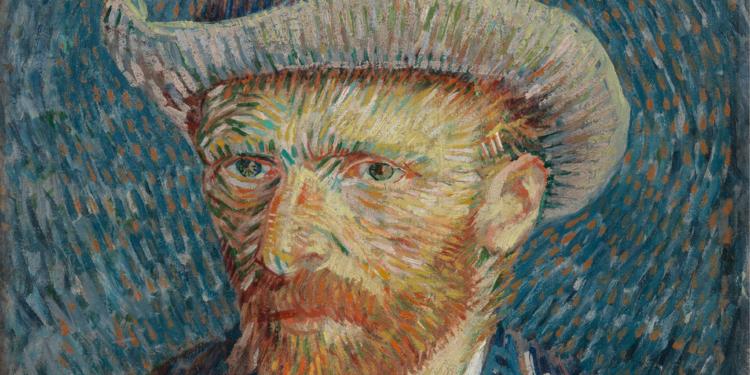

戴灰色毡帽的自画像

《戴灰色毡帽的自画像》可以看出梵高在颜色方面做出了很大的改变,灰蓝色的背景、浅灰蓝色的眼睛、灰色的帽子和衣服、浅蓝色的领结等等,除了面无表情的脸之外,他的画面开始出现生机。

在梵高的领结下方用朱红色写了一个“V”字,也就是他的名字文森特,在他的内心深处是极其希望得到大家的认可和肯定的。

这张画中西装革履、干净整齐的梵高没有一丝的穷酸样,他坚定的眼神表达了他内心的反叛思想,他很贫穷也很孤独,并且疾病缠身,但是他没有屈服,而是用这样一种状态来表达自己的坚强。此时梵高逐渐远离了荷兰传统的暗淡色调,迎来了巴黎的光与色。

戴草帽叼烟斗的自画像

这幅画展示了梵高典型的工作方式:穿着艺术家的工作服,把烟斗夹在嘴角。抽烟斗让梵高感到平静和满足。他觉得,为了写出好作品,他必须照顾好自己。这当然包括允许他“和平地”抽他的烟斗。

戴草帽的自画像

同样画于 1887 年的自画像,在梵高绘画风格形成阶段主要受到两方面的影响:一方面是印象派画家的影响,另一方面受到了日本版画浮世绘的影响,梵高对浮世绘的版画一直很热爱,并且还临摹了很多浮世绘的作品,这张画是他比较倾向浮世绘风格的一张自画像,画中靓丽的黄色让人有耳目一新的感觉。

自画像

因为没有更好的模特,梵高在很多场合都选择画自己的肖像。梵高在巴黎的生活相对快乐,在这幅创作于1887年夏天的画作中,他以一种轻松愉快的形象描绘了自己。

戴草帽的自画像

梵高在巴黎逗留期间创作了二十多幅自画像。缺乏资金,但仍然决心磨练他作为人物画家的技能,他成为了自己最好的模特:“我故意买了一个足够好的镜子,因为需要模特儿。”这幅画展示了艺术家对后印象派技术和色彩理论的认识,是早期农民研究的反面作品之一。

点彩画派的新尝试

这一时期梵高结识了修拉,希涅克等点彩派画家,他深受点彩画派的影响。点彩法是印象画派的代表性技巧之一,这种画法以光谱中各种单色光组成万物色彩为依据,用单纯的原色色素的点子互相组合,在人的视网膜上还原种种复杂的颜色。

大约从1887 年起,梵高尝试了点彩派,这是他自己最终风格形成之前的一次尝试,他紧紧抓住了对象的动感而将其他形式简约化。

戴灰色毛毡帽子的自画像

这幅自画像被认为是梵高艺术生涯的代表作。据阿姆斯特丹馆长TacoDibbits先生介绍,时年34岁的梵高爱上了长他15岁的酒吧经理,但是这段恋情没持续多久就因双方不断争吵而结束。

梵高在画这幅画时,特意戴上礼帽穿上夹克,还系了丝巾,以此显示他城市居民的身份。但显然他对这身装束并不情愿,这从他严肃的眼神中就能看出。

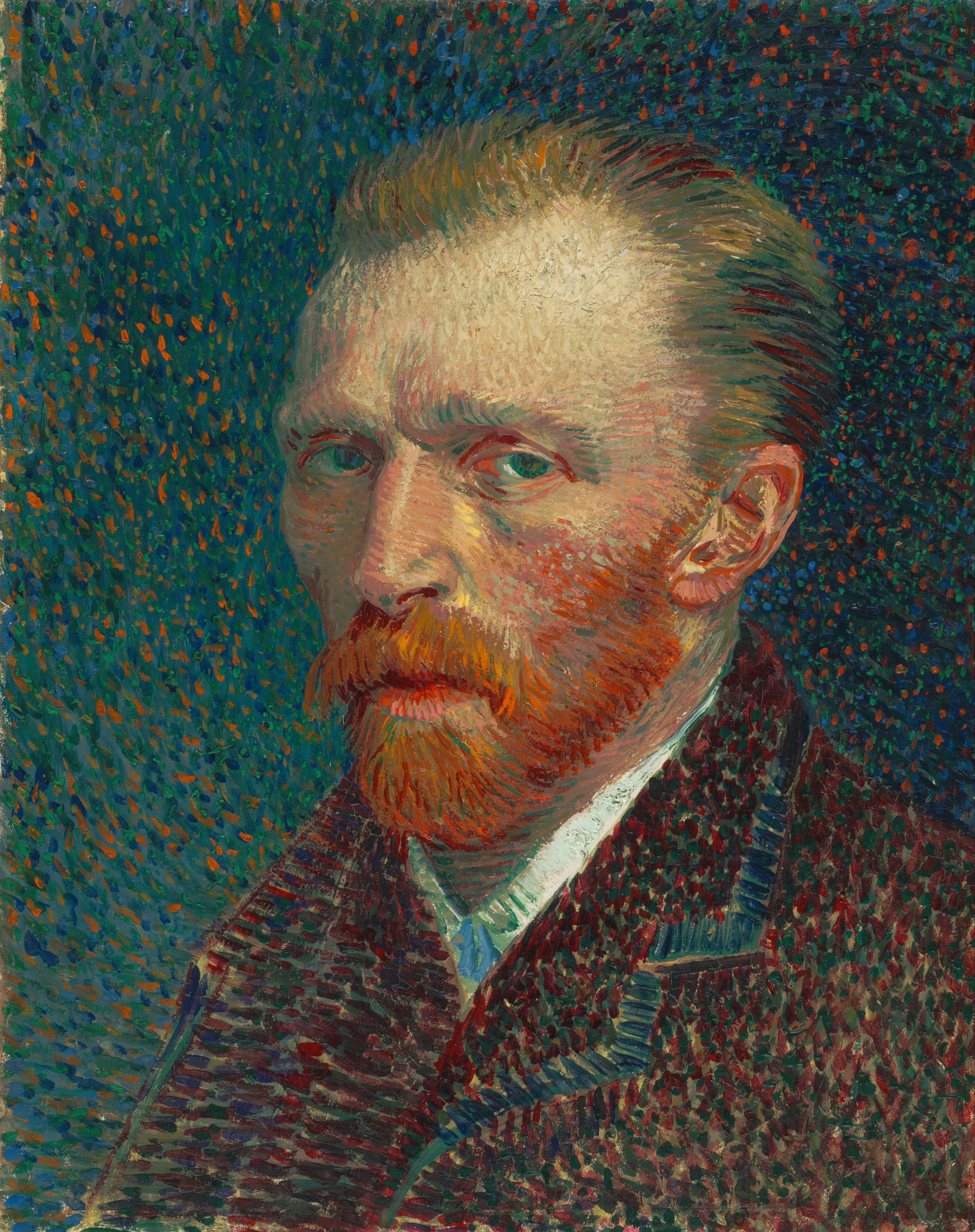

自画像

浓墨重彩的笔触,成为了梵高风格的一个标志,反映他对乔治·修拉革命性的点彩画技法的回应。但对修拉来说,一种建立在冷静客观的科学基础上的方法,在梵高的手中变成了一种强烈的情感语言。

我更喜欢画人们的眼睛,而不是大教堂。不管后者是多么的庄严,一个人的灵魂,一个可怜的妓女的灵魂,我会更感兴趣。

——梵高

画面与强烈的色彩结合,在这令人眼花缭乱的断断续续的圆点和破折号中,艺术家那双深绿色的眼睛和强烈的凝视占据了主导地位。

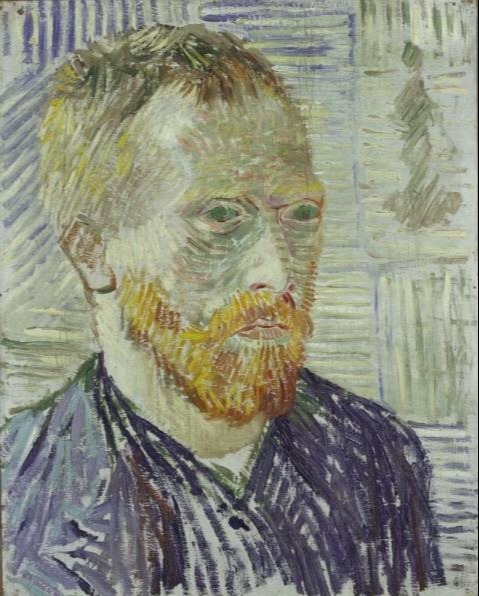

戴灰色毡帽的自画像

此时的梵高在巴黎已快两年,他已经用自己的方式把点彩技法融入到作品中:条状色块散向四周,巧妙地在头部形成一个光环。他的朋友埃米尔·伯纳德称这类肖像为“火热的面孔”。

《戴灰毛毡帽的自画像》是梵高注视着在巴黎成长的自己时,以新发现的独特技法所画的一幅杰作。与此同时,也能看出尚未习惯城市生活而非常疲劳的梵高,那种深刻忧郁的表情。

大病初愈后的焦虑

在巴黎居住的时期,梵高毫无节制地饮酒吸烟,终于患了重病。1887年,梵高大病初愈后画了一系列自画像,从中可以看到梵高眼神中深深的焦虑与不安,画中的梵高消瘦,脸色苍白。

人们都猜测梵高的精神失常可能跟家庭变故有关系,但不可否认的是,梵高对自己的职业也有着深深的焦虑与不安。

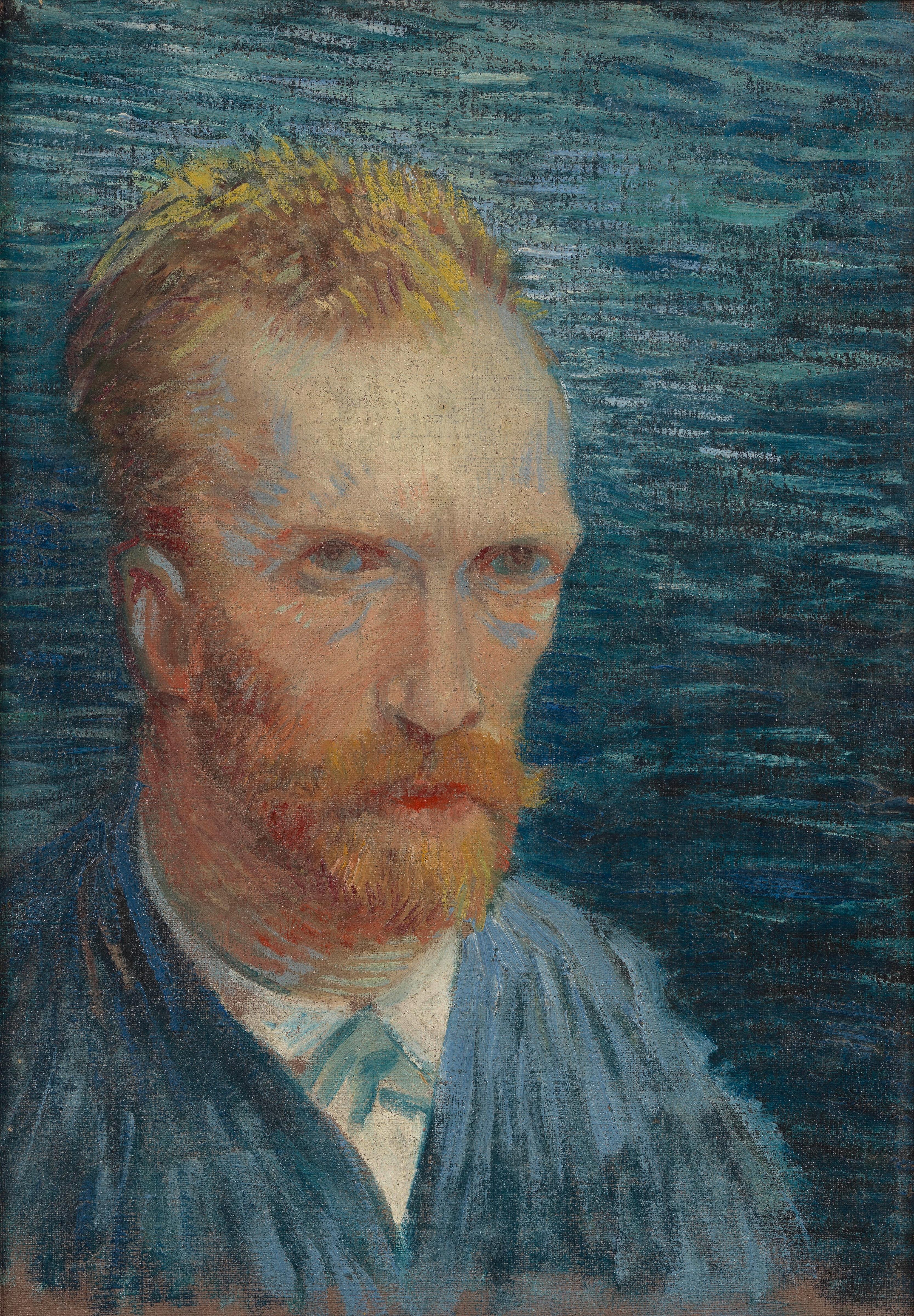

自画像

梵高的这幅自画像用了大量的蓝色,不仅是背景,还有他的脸,连眼白都是蓝色的。他在一幅静物画的背面画了自画像,因为他买不起新的画布。他有时会赊购或以换画的方式获得绘画材料。

自画像

在此画中,他把自己描绘成一个穿着蓝色罩衫的艺术家,蓝色罩衫是他作画时穿的衣服。

日本版画自画像

《日本版画自画像》是梵高在巴黎呆了两年的尾声作品,也是梵高自画像中相对特殊的一幅,完成于 1887 年 12 月。当时梵高看了一个与日本艺术有关的展览,受到日本版画的启发。

离开巴黎的喧嚣

梵高写过这样的信给高更,描述了他在巴黎最后的日子,“当我离开巴黎的时候我彻底垮掉了,病得厉害,又酒精中毒。”他走在路上感到整个人“精神麻痹”。

虽然那段时间他精力充沛,学习新的风格,参加各种艺术沙龙,认识很多艺术家,但事实上也十分危险,因为那样的生活就像贪娈的吸血鬼一般吸走了他全部的精力。

艺术家的自画像

我的额头和嘴周围是有皱纹的,皮肤就像僵硬的木质品,有着非常红而蓬乱的胡子,显得相当的悲伤和无助。

——梵高

这是梵高离开巴黎前画的最后一幅自画像,笔触平稳,展示了梵高对互补色掉的高超掌控能力。他给妹妹维尔写信说,“它超越了照相机之类的机器所能表达的效果,只有这样的画才能充分展现他的内心,表现他“毫无精力”的生活状态。”

这幅画反映了梵高在巴黎最后几个月中的精神状态,画中的他眼里盛满了忧伤。

阿尔勒时期(1887.3-1889.1):与高更“相爱相杀”

在巴黎期间,梵高收集了大量的日本版画,从喜爱到模仿,他不断尝试着将东方风情糅入他的作品中。

巴黎一行,梵高如愿在画风上有了全新的突破。2年后,梵高渐渐厌烦了巴黎的城市生活。

于是梵高带着希望来到法国南部的小城阿尔勒,他希望在那里找到东方版画“清透的气息和充满活力的色彩效果”,使他的艺术更上一个台阶。乡村的宁静气氛确实让梵高振奋了很多,并很快爱上了这儿。

阿尔勒时期自画像

哪怕仅仅呆在这儿,我的个性都会得到自由。

——梵高

自画像

阿尔勒猛烈的阳光和刺目的麦田使梵高 “疯狂”,他的创作进入了高峰。虽受法国印象派和日本浮世绘影响,但他的作品已极具个性,这源自其独特的视角和敏感的性格。他热爱大自然,热爱生命,他不满足于只是理性的 “模仿事物的外部形象”。

献给高更的礼物

梵高到了阿尔勒试着邀请了一些同行,画家高更回应了他。为了迎接高更到阿尔勒,梵高处在一种高亢的情绪中。

他读了一些关于日本的文学描述,他一知半解地向往着遥远的东方,“东方的僧侣,用一生的苦惨,把自己献给信仰;用一生的时间,把自己修行成永恒不灭止佛。”

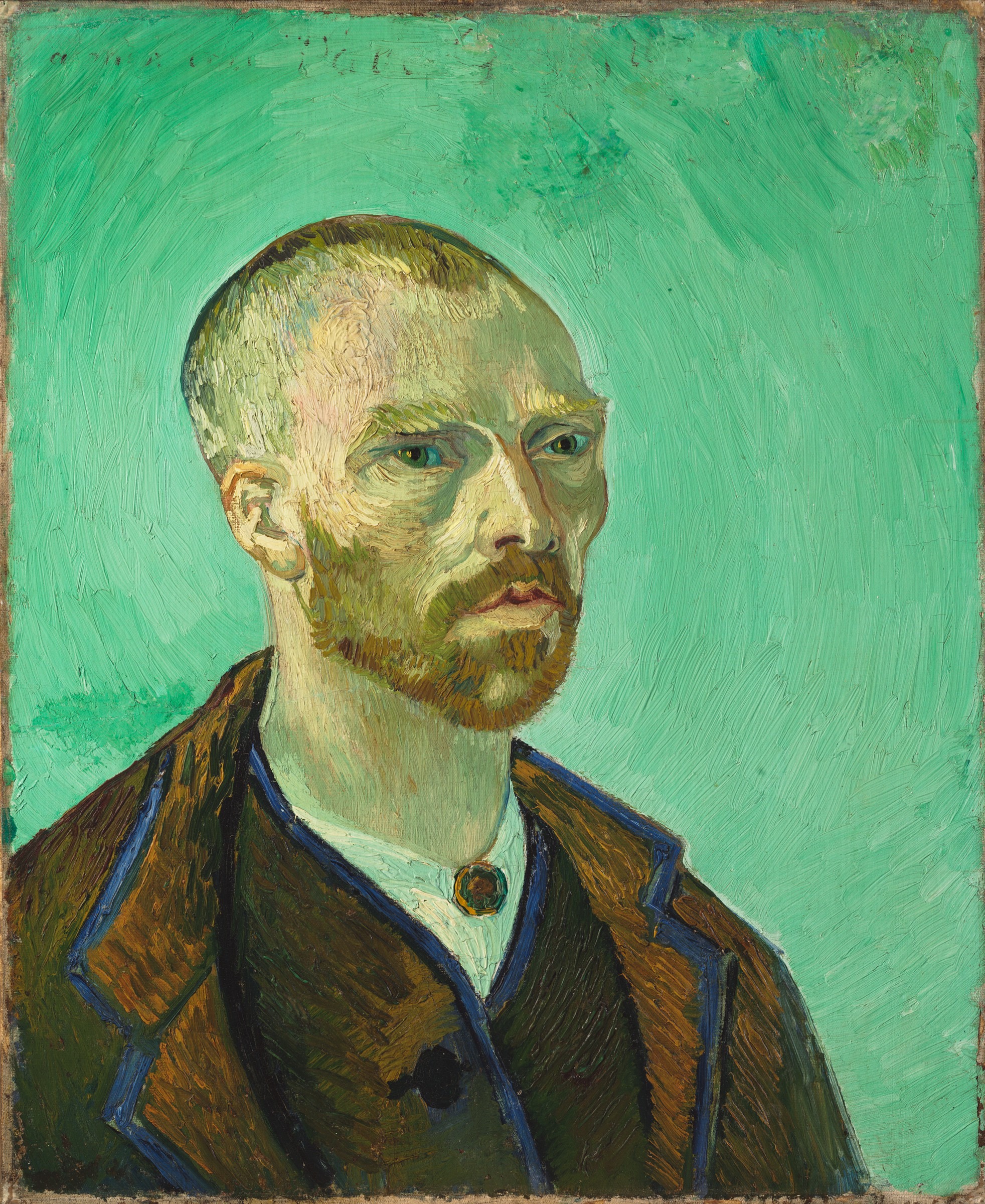

献给保罗·高更的自画像

高更也喜欢日本版画,并鼓励梵高应该以一种更为个人风格化的方式对待自己的创作,而不是百分百的还原眼前的事物。

在这幅献给高更的自画像中,梵高在画中幻化成为日本僧人。梵高可以看到自己苦修的容颜,干瘦、坚毅的嘴角,高而庄严的额头,挺直的鼻梁,特别是金黄色的眉毛下一对如鹰一般锐利的眼睛。

细看五官,有许多浅黄浅白浅绿的油料,随着脸部轮廓起伏流走,记录一个生命受苦与煎熬的过程。此时的他已不只是“一般意义上的印象派画家”,还是超越世俗的精神追求者。

梵高把它送给了高更作为邀请他过来的礼物,之后高更同样创作了一幅自画像《献给梵高的自画像》作为回报。但是在梵高送给高更这幅自画像不久,他们的友谊就破裂了。

割耳事件

1888年,梵高与高更同居,度过了一段短暂的“蜜月期”。依据后来高更的回忆记录,当时他们的钱是放在一个共用的纸盒中,纸盒中的钱,用来买菜,用来买烟草,连解决生理需求时上妓院的钱都包括在内。

而后他们的相处并不和谐,生活如此紧密,太多冲突,太多摩擦,两位性格固执的艺术家经常为了不同观点而争吵。

1888年12月23日,两人在一次最激烈的争吵之后,高更愤怒地返回巴黎,梵高也在情绪漩涡中割掉了自己的右耳,开始表现出精神疾病的迹象。他被送进医院,又被送进心理诊所,渐渐对自己的能力失去了信心。

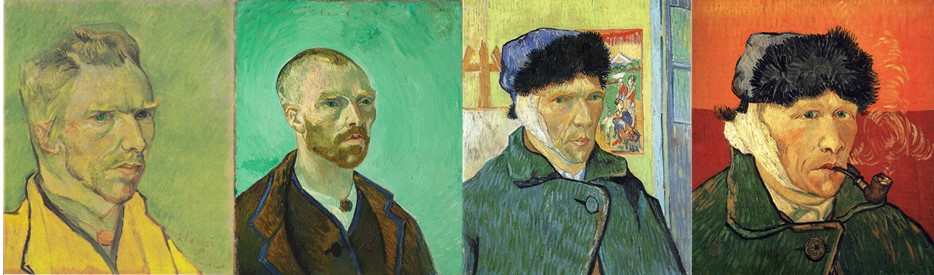

耳朵包扎着的自画像

梵高割耳后的自画像,成为他最具代表性的作品之一。艺术家头缠绷带,面孔消瘦,眼睛深陷,流露出悲愤和绝望的感情,整个画面好像处一于滚动的波涛之中,汹涌的狂流似乎在威胁着狂热不安的画家,给人造成一种巨大的视觉冲击力量。

这是梵高留给后人最重要的展现他当时在阿尔勒精神状态的作品。梵高选择面对镜子中的自我、画面的自我,他将自己献给画面,独自抵抗痛苦。

耳朵包扎着的自画像

圣雷米时期(1889):左侧脸最后的注视

住在黄房子的梵高好几次疯病和癫痫发作,有时甚至被警察送去医院,邻舍家也不堪其扰。1889到1890年,他不得不来到圣雷米精神病院修养。这时的梵高已陷入对精神病的恐惧和对前途的迷茫中。

他每隔几个月发一次病,但事后却非常清醒,并且经常到户外作画。令人惊叹的是,梵高在这样的情形下并没有颓废,而是画出了一幅幅更加成熟、大胆、令人震撼的作品。

圣雷米时期自画像

这一时期的作品,许多都表现出强烈的情绪和“视觉冲击”,旋转的线条,粗犷有力,让人感到画家复杂强烈的感情和表达的冲动。梵高在圣雷米医院接受治疗期间,完成多幅自画像。

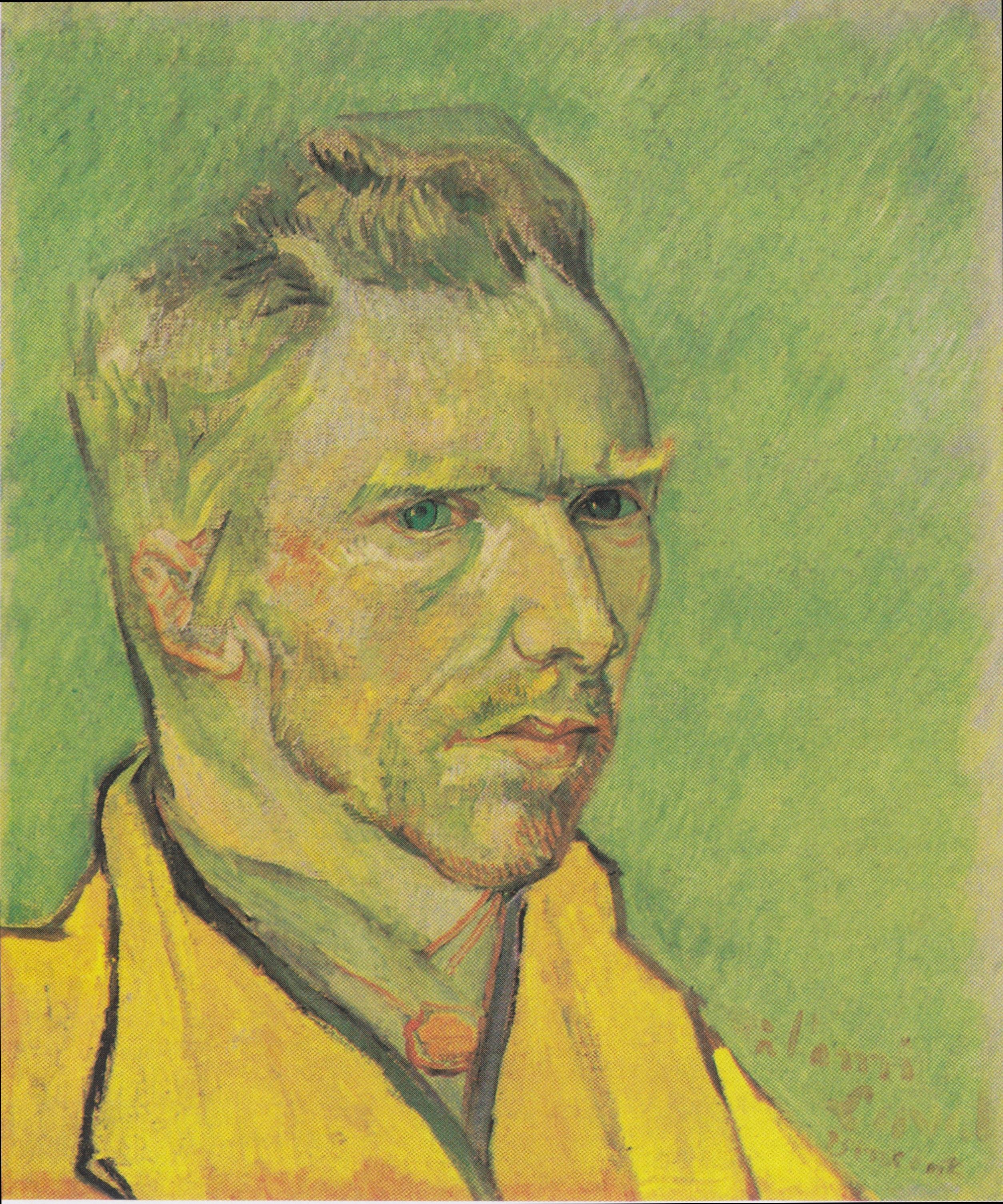

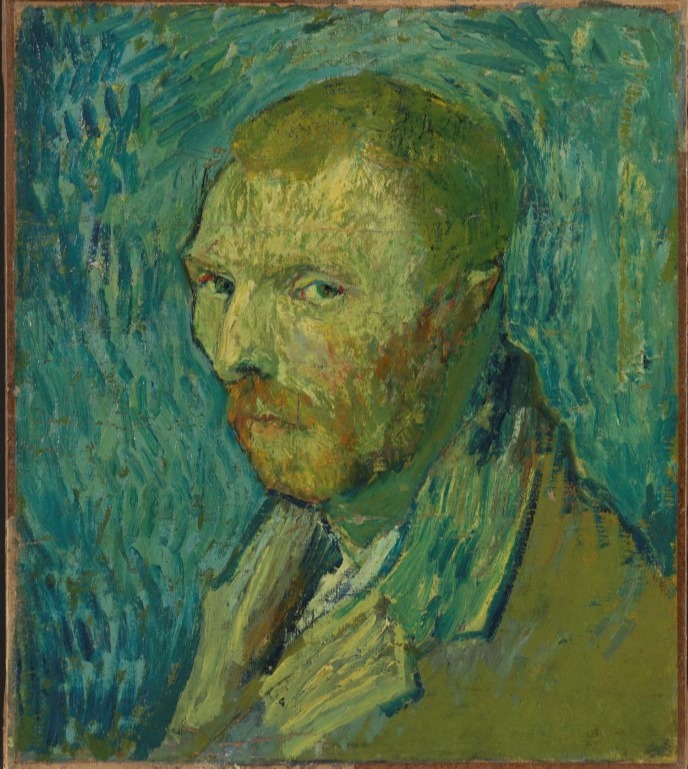

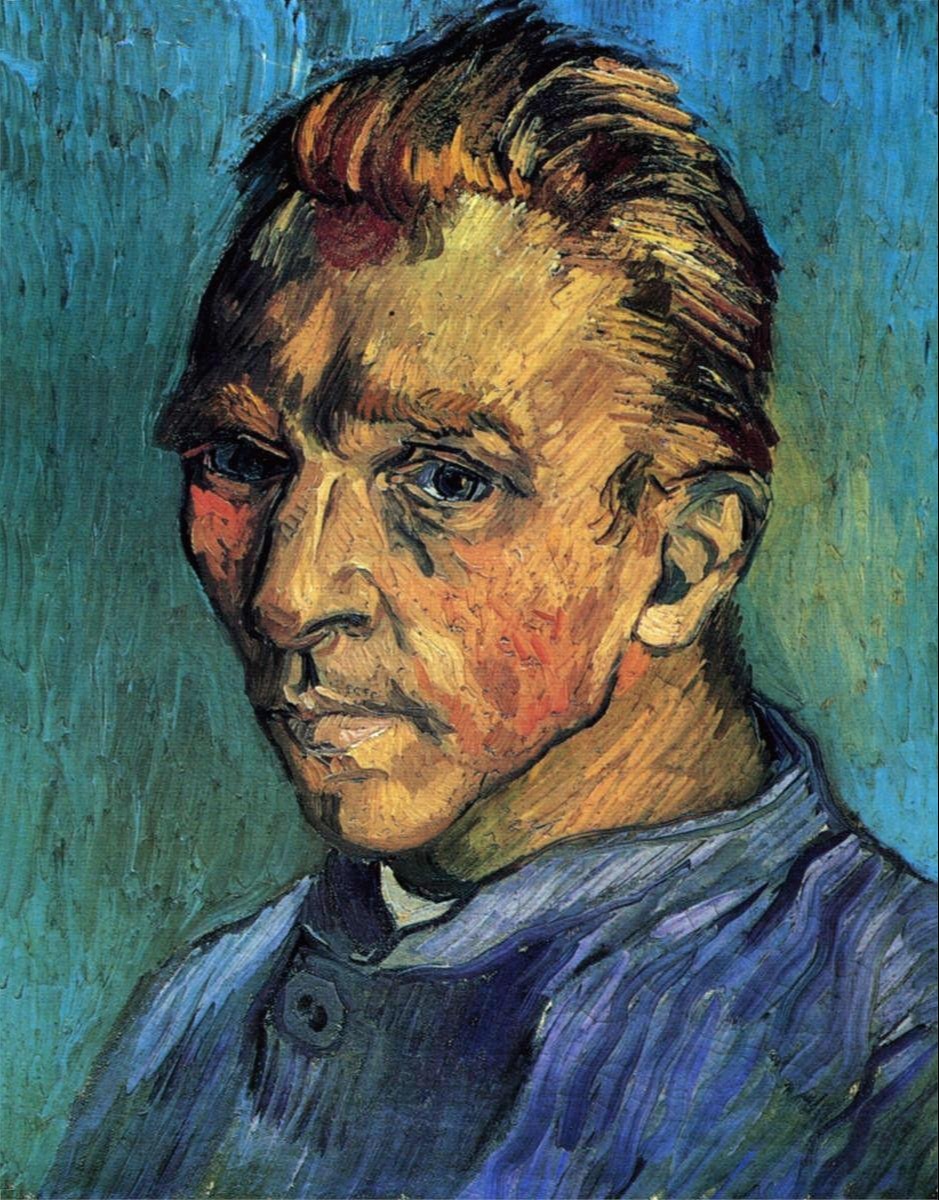

自画像

这幅自画像完成于1889年,是迄今已知唯一一幅梵高在精神病发作期间绘制的画作。梵高1889年5月前往法国圣雷米镇的精神病院接受治疗,这幅自画像完成于同年8月,以沉闷的褐绿色为基调,画面中的人物神情暗淡,揭示了梵高当时消沉的精神状态。

研究人员表示,“画作显然是在描绘一名精神病人,他那略带胆怯的眼神极易辨识,在抑郁症或精神病患者中十分常见。”“这幅画作很可能是他对疾病的妥协,梵高通过镜子画出自己的样貌,承认疾病已经彻底改变了自己。”

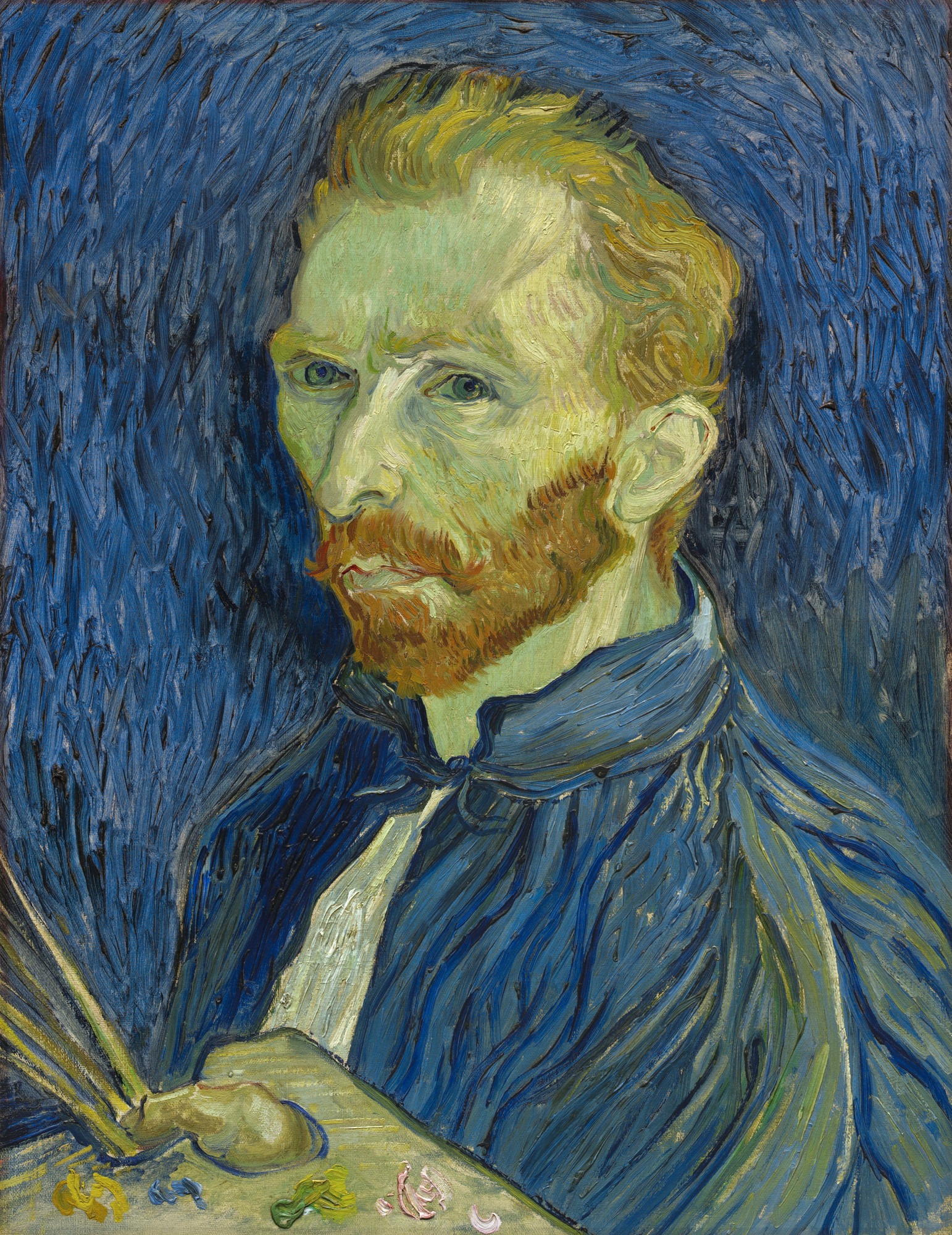

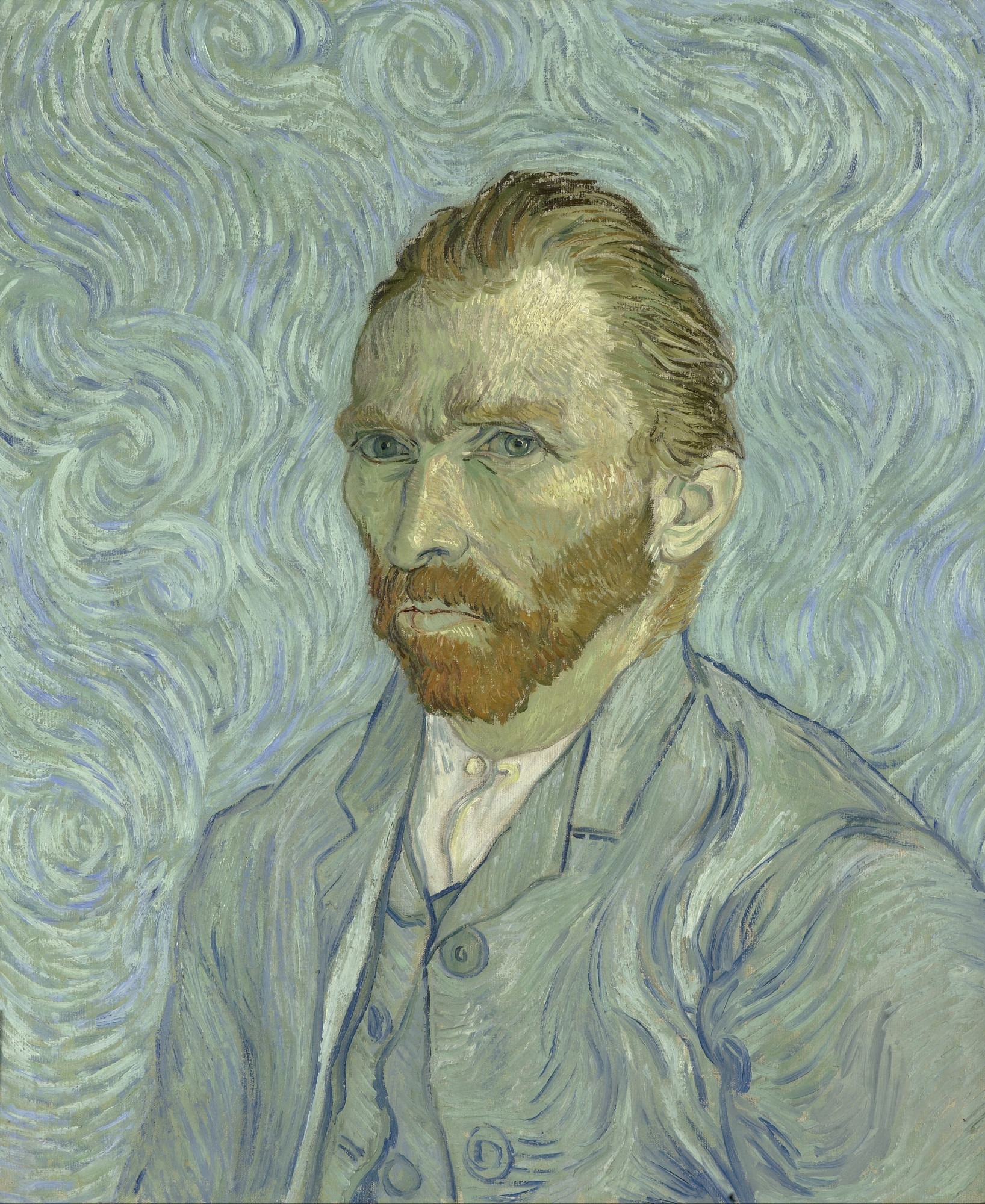

拿着调色板的自画像

《拿着调色板的自画像》完成于1889年9月,据称当时梵高的病情出现好转,梵高认为这幅自画像是他已经痊愈并神志清醒的标志。画面以蓝色为主色调,梵高的眼神坚定、有力。他急切的想回归到艺术家中,继续用激情去创作,去描绘热烈的情感。

我虽然精神依旧错乱但已经能够重拾画笔。

——梵高

自画像

淡蓝色调的《自画像》,这是梵高在最后痛苦挣扎的岁月里完成的作品。他用盘旋的连续曲线描绘出躁动的背景,专注坚定的神情与流动变化的背景形成对比。他的脸庞也是我们所熟悉的梵高自画像中的气质,为的是暗示自己要恢复信心,重新回到画家群体的环境中去。

一个人毕竟不应该仅仅作画,他还必须跟人见面,必须不时地调整自己的情绪,并且通过与别人的接触给自己补充思想内容。

——梵高在给弟弟的信中提到

没有胡须的自画像

《没有胡须的自画像》是梵高去世前最后一幅自画像,也是给母亲70岁生日的礼物。当时他努力地避开自己亲手割掉的右耳,特意刮掉了胡子,想给母亲展现自己最健康的一面。他给提奥的信中提到“我希望你能看出我面孔比过去平静得多了,尽管在我自己看来我的神色比以前茫然呆滞了些。”

但是,梵高最终没有把这张画送给母亲。这幅自画像在 1998 年拍卖出 7150 万美元的高价,成为史上最昂贵的自画像。

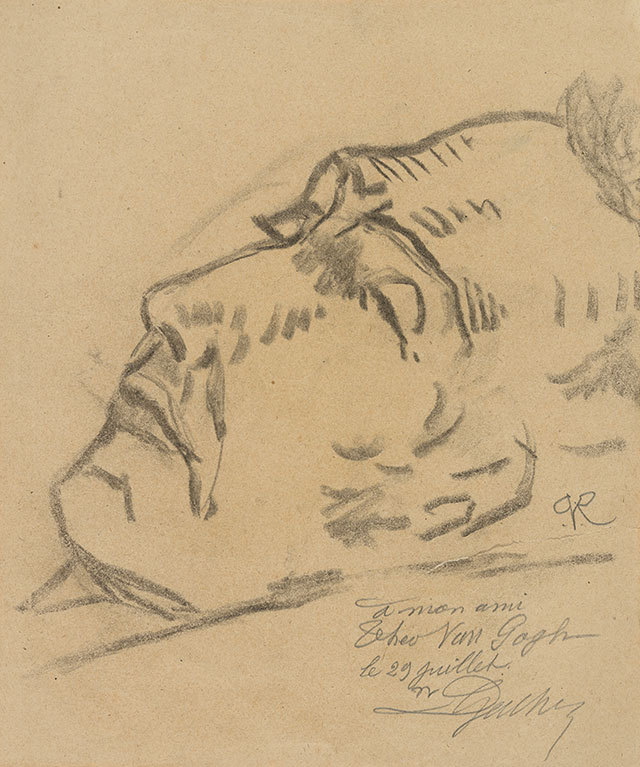

加歇医生 1890年《临终前的梵高》

梵高不仅用他画笔下的流光溢彩吸引着我们,同时也以最直白的笔触向世人展示了自己的心路历程,正如余光中在其著作中所说的,“梵高的自画像很多,变化亦富,往往是通过“丑”的外表来探审内在的真情,并不企图美化。”