引向不同的极端

西方音乐进入20世纪之后,音乐流派和风格便出现了光怪陆离的局面。

为什么会出现这样的情况呢?社会环境大概是对这一时期的音乐创作最具影响力的因素之一。

20世纪,人们经历了的世界大动荡和大倒退,尤其在上半叶,两次世界大战给人类带来了惨绝人寰的灾难。不过,20世纪也是繁荣和进步的时代,大起大落给社会各方面都带来了翻天覆地的变化,科技迅猛发展,文化日新月异,音乐当然也会受到新思潮的影响,从而呈现出多元多变的形态。

20世纪的音乐并非凭空出世,跟以往任何时期的音乐一样,它也具有承前启后的特点,从某种程度上来讲,20世纪的音乐是19世纪浪漫主义音乐发展的必然结果。

表现主义

19世纪时,德彪西、拉威尔等人的印象主义音乐风格盛极一时,进入20世纪之后,便出现与之相对的表现主义(Expressionism)。

表现主义在20世纪初至30年代盛行于欧美一些国家,一战后在德国和奥地利流行最广,和印象主义一样,它也是最先出现在美术界,后来在音乐、文学、戏剧和电影等其他领域发展起来。这种流派是社会文化危机和精神混乱的反映,在动乱的20世纪,出现这种艺术流派就不难解释了。

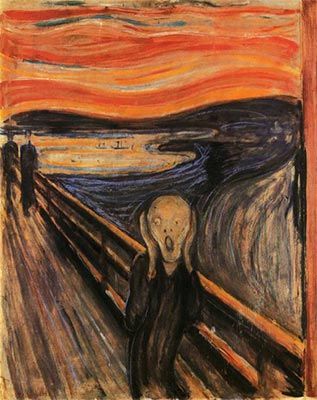

蒙克《呐喊》

如果印象主义音乐注重描绘景物的光和色,而非清晰的轮廓,作品给人以梦幻感觉的话,那表现主义则注重抓住人物内心和灵魂深处的情绪感受,把艺术家对世界所感受到的苦闷、孤独、恐惧、绝望用极端主观的方式表现出来。因此,在这一时期的作品中,主人公们往往表现出一种畸形、反常、病态、怪诞的形象。

那音乐如何表现这种感受呢?与浪漫主义音乐相比,二十世纪音乐的音响具有刺激性,旋律多呈现半音化、零碎且急剧跳动,力度变化非常极端,节拍也不太工整对称,这些统统都是为了表现紧张、恐惧、绝望等心理感受,所以我们在欣赏二十世纪音乐时,常常觉得并不悦耳。

每个流派都有其代表性的音乐家,表现主义当然也不例外。奥地利作曲家勋伯格和他的学生贝尔格、韦伯恩就是这一流派的突出代表,他们三个人都出生在维也纳,所以人们也称他们为“新维也纳乐派”。

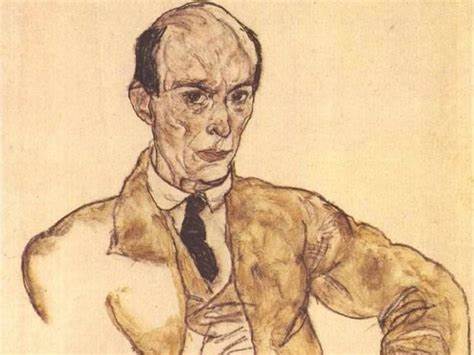

勋伯格

勋伯格生于维也纳贫民区的犹太家庭,家境虽窘迫,但幸运的是他遇到了良师策姆林斯基。后来还娶了策姆林斯基的妹妹马蒂尔德。迫于生计,勋伯格曾除了在一家酒店管弦乐团担任指挥,还私下教作曲,前面提到的贝尔格和韦伯恩就跟他学作曲。

勋伯格的创作经历了三个时期。他的第一部杰作《升华之夜》诞生于1899年,是个带有病态浪漫的弦乐六重奏,外界评价褒贬不一。有人说它听起来像是浑浊版的《特里斯坦与伊索尔德》。他早期的音乐本质上还是调性音乐,因为受到勃拉姆斯和瓦格纳的影响,作品充满德国晚期浪漫主义音乐的气息,如交响诗《佩利亚斯与梅丽桑德》《古雷之歌》《D小调弦乐四重奏》等等。

升华之夜

后来,勋伯格因为迷恋上了表现主义,并开始绘画,他的创作也随之进入了无调性时期,他成为史上第一位放弃调性的作曲家。什么是无调性?就是每个音都各自平等、独立,不再像调性音乐那样,音符之间具有倾向性、主导性。来欣赏一首勋伯格创作的《月迷皮埃罗》,感受一下音乐中的怪诞和变形。这部作品由21首歌曲组成,音乐采用一种介于说话与歌唱之间的说白歌唱,以此来描绘怪诞孤独的夜晚幻想。

月迷皮埃罗

后来,勋伯格在无调性音乐的基础上,找了一种组织音乐材料的新方法,形成了十二音音乐。这是音乐史上影响最深远,最具有创作性意识、最深刻的音乐技术。一个八度内的12个半音自由排列组成一个音列,它既可以原形使用,也可以逆行、倒置、倒置逆行,这四种形式在12个半音的不同音高上可以形成48种样式。勋伯格曾骄傲地说:“我的技术能保证德国音乐领先别国一百年。”

勋伯格的学生贝尔格和韦伯恩很好地发展和运用了十二音技法,并创作出众多优秀的作品。比如贝尔格创作了歌剧《露露》,故事讲述多情自私的女主人公露露毁灭了每一个沉迷于她的男人,自己最后沦为妓女,最后被嫖客杀害。音乐深刻揭露了悲哀的社会现实。

新古典主义

除了表现主义之外,在20世纪上半叶还出现了“新古典主义”音乐风格,它得益于两次世界大战期间相对稳健、平和的社会环境。

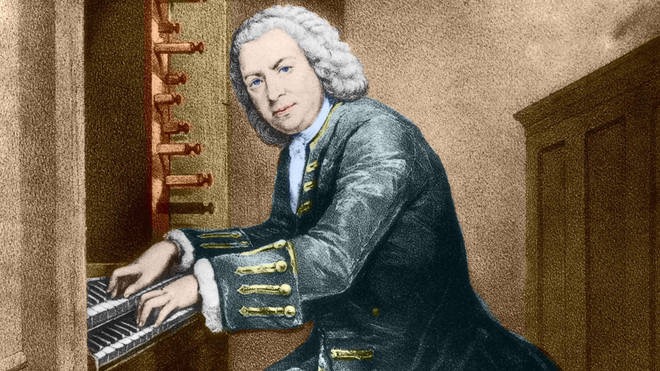

“新古典主义”是与浪漫主义和前面提到的表现主义相对的,因此,不能狭窄理解成它仅仅是为了回到古典主义时期。它不仅崇尚维也纳古典主义时期的音乐,也同样希望恢复巴洛克甚至文艺复兴时期的音乐风格。

均衡、完美、稳定是这一流派音乐的诉求,情感上追求适度、理性的普遍情感,而不像浪漫主义时期,强调个人的主观感受,音乐调性明确、不喜半音音阶,也不希望借助标题来引起想象,作曲家力求人们将注意力放在音乐本身,这些诉求是很复古的,因为浪漫主义之前的音乐似乎都包含这些特点,所以“新古典主义”有点旧瓶装新酒的意思。

“新古典主义”出现在很多作曲家的某段创作时期或者某部作品中,因为它与战争期间的种种社会环境因素息息相关。

最早提出“新古典主义”的是意大利作曲家F·布索尼,他认为音乐应该保持中立客观的态度。另外,对现代作曲家有最深远影响的斯特拉文斯基也曾经历过新古典主义运动,斯特拉文斯基的创作风格非常全面,“回到巴赫”也许是他对新古典主义音乐最好的回应。德国作曲家欣德米特从巴洛克音乐中汲取素材,比如受巴赫《勃兰登堡协奏曲》启发创作了《室内乐队曲》《乐队协奏曲》等等。

巴赫

20世纪是一个飞速变化、多元化的时代,音乐风格也因此呈现出不符合寻常审美的特点,在这样动乱的环境中,基本不会有什么音乐思潮或风格能长期占据稳固的统治地位。