前因:太子李承乾谋反事件;后果:唐太宗亲征高句丽。

文/全历史 范范之辈

前因

太子李承乾谋反事件:642年,唐太宗的嫡长子李承乾联合陈国公侯君集、杜正伦等人密谋了一场推翻李世民的军事政变,可没等发动就失败了。魏征被卷入此案。

公元643年2月11日,辅佐唐太宗开创“贞观之治”的一代名相魏征因病去世。

在人们的印象中,敢于直言进谏的魏征一直深受唐太宗太宗重用。然而,魏征死后,却遭到了太宗的责难,甚至将魏征的墓碑推翻。

这究竟是怎么回事呢?还要从魏征死后,唐太宗的反应开始说起。

得知魏征死讯之后,李世民表现的非常伤心,还为此罢朝五天,赐魏征谥号为“文贞”。皇帝感叹,自己从此失去了一面“正衣冠、察得失”的镜子。

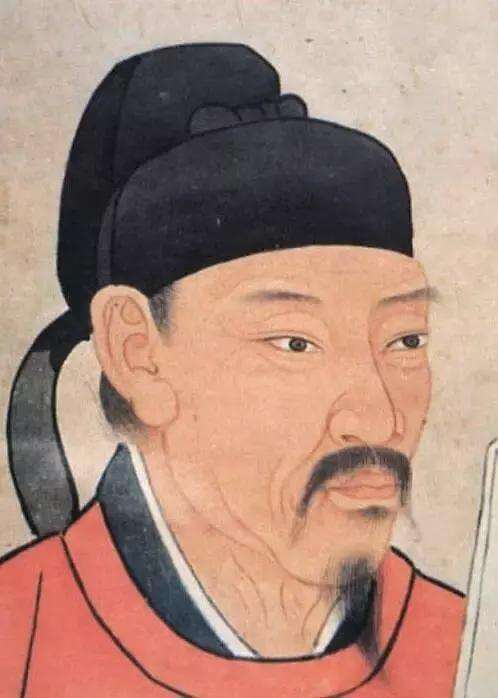

魏征

葬礼这天,太宗召集了文武百官,出城相送。唐太宗甚至亲自为魏征的墓碑撰写碑文。

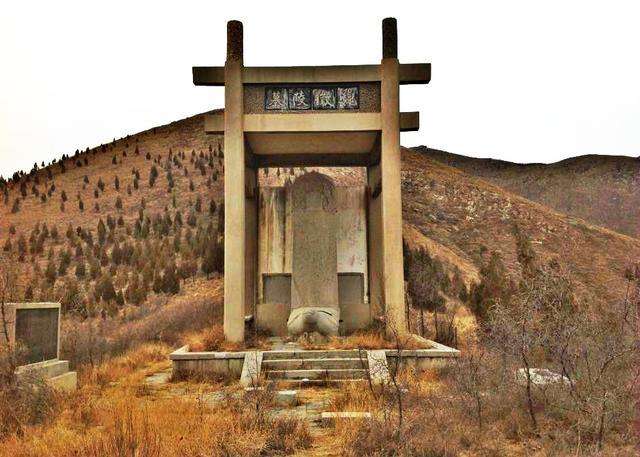

送葬仪式没过多久,魏征的墓地开始不得安宁了。只见李世民派遣的官员,手里拿着铁锤之类的工具。这些官员拎起手中的锤子,直接向魏征的墓碑砸去。

经过一番折腾之后,魏征的墓碑被砸得粉碎,一片狼藉的墓地与不久前太宗追封谥号时的尊荣简直天壤之别。

这就是魏征死后,发生的李世民推倒魏征墓碑的事件。

魏征墓

那么,太宗为什么要这么做呢?

魏征死后发生的两件事影响了太宗的判断。

第一件事就是魏征被卷进太子李承乾谋反一案。

当时,太宗宠爱的次子李泰逐渐有了夺嫡的野心,与太子李承乾产生了矛盾。于是,魏征病死的前一年,太子试图暗杀李泰,结果失败了。

紧接着太子李承乾又联合陈国公侯君集、杜正伦等人,密谋了一场推翻李世民的军事政变,可没等发动就失败了。

这件事牵连到了死后的魏征,因为他曾经向太宗举荐过侯、杜二人,说他们是可担宰相的栋梁之材。于是,相信魏征眼光的太宗果真将二人委以重任,甚至拜侯君集为车骑将军,执掌重兵。

如今,侯君集诱导太子谋反,杀伐果断的唐太宗岂会饶恕。唐太宗决定将侯君集处死,亲眷也流放岭南。

同时,作为举荐人,魏征也被牵连其中。因为被气昏了头的太宗开始怀疑魏征与侯、杜一党是同谋。

第二件迁怒李世民的事情是,魏征生前将自己写给皇帝的谏书备份,拿给监修国史的褚遂良看,想要为自己留下敢于争谏的忠臣名声。唐太宗得知这件事后,大为震怒。

正因为以上这两件事,让唐太宗对魏征的态度有了一百八十度转弯,盛怒之下的太宗还取消了衡山公主和魏征儿子的婚约。

也是因为这两件事,昔日的贤君搭配谏臣的组合分崩离析了。其实,魏征对于唐太宗来说,除了做一个“体察得失”的镜子之外,更多的是为了树立自己广纳言路、从谏如流的开明形象,而向天下人立的一个道具和人形牌。

唐太宗

如今,魏征死了,没有用处了,就推倒墓碑以泄愤。

后来,太宗远征高句丽,大举用兵。为了舒缓舆论压力,再次想到了利用魏征这个人形牌,来表达自己对用武的懊悔。于是,魏征那个被推倒的墓碑再次被立了起来,重刻碑文。

后果

唐太宗亲征高句丽:645年,唐太宗亲征高句丽,以近2000名唐军的损失斩获4万余高句丽士兵,取得了大胜,可李世民懊恼没有实现灭高句丽的目标。他认为这是因为魏征不在了。于是,为他平反,重立墓碑。

结论:魏征的死不仅是一代名相的沉没,更是让唐太宗失去了一个装点太平盛世门面的道具。