前因:1. 玄武门之变,2. 李承乾被立为太子;后果:远征高丽。

文/全历史 Spencerrr

前因

玄武门之变:626年7月(武德九年)以李世民为首的功臣集团,为求自保,在玄武门发动兵变,李世民射死了太子李建成,事后李渊立李世民为太子,两个月后禅让皇位。

李承乾被立为太子:626年(贞观元年),李世民登上帝位之后,立嫡长子李承乾为太子。

643年(贞观十七年),太子李承乾受到弟弟魏王李泰夺嫡的威胁,与汉王李元昌、城阳公主的驸马都尉杜荷、侯君集等人勾结,打算起兵逼宫,结果事情败露,李承乾被流放,史称李承乾谋反。

李承乾是李世民的嫡长子,一出生就受到李世民的重视。李世民即位后,很快就将年仅八岁的李承乾册立为皇太子,并任命名师教导他,其中包括陆德明、孔颖达这样的儒学大师,还有房玄龄、魏徵这样的朝中重臣,从小把李承乾作为接班人培养。

李世民像

但是,李世民不仅重视李承乾,同时也很喜欢魏王李泰。636年(贞观十年),李世民允许李泰在魏王府置文学馆,自由引召学士。李泰很胖, 李世民就特许其坐小车上朝。听说朝廷官员看不起魏王, 唐太宗勃然大怒,把臣下狠狠骂了一顿,吓得房玄龄“惶惧流汗拜谢”。

从639年(贞观十三年)开始,李承乾患上脚疾,内心开始出现自卑情绪,并且出现一些叛逆的行为。他宠幸一个男乐工,唐太宗知道后把他杀了,李承乾悲痛之下,一连几个月称病不上朝,还差点对屡屡劝谏他的张玄素等人痛下杀手。李世民知道后,勃然大怒。魏徵劝李世民另立太子,但李世民并不愿意放弃李承乾。

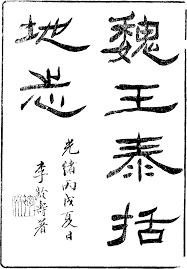

《括地志》

公元642年(贞观十六年),由李泰主编的《括地志》完稿,唐太宗李世民非常高兴,如获至宝,不仅将这部著作收藏进了皇家的藏书阁中,还接二连三地大肆赏赐李泰,赏赐的数量之多甚至超过了太子的规格。

从李承乾的角度看,一方面是父皇的严厉管教,另一方面是弟弟李泰日益受宠,这一切都让李承乾非常紧张。虽然唐太宗说过绝不会废太子,李承乾仍然觉得自己很危险。

此外,他结交的汉王李元昌、侯君集等人,担心李承乾会像李建成一样被李泰干掉,也劝李承乾杀掉李泰。李元昌还曾对李承乾说“愿陛下早为天子”。因此,李承乾开始动了歪心思,意欲复制唐太宗李世民玄武门之变发动政变,杀李泰后逼宫李世民,直接称帝。

玄武门事变示意

但密谋被李承乾的卫士纥干承基上书告知了李世民,事情败露。李世民下令赐李元昌自尽,参与造反的太子谋士侯君集等被诛杀,唯独面对李承乾这个主犯,李世民无法痛下杀手。

关于皇子谋反一事的处理,其实根本就无需商讨,按律当诛。朝中一位通事舍人来济却建议李世民将李承乾废为庶人,并流放以保他性命。来济的建议深得李世民的心,他也因为此事得到李世民的看重,官职不断得到升迁。

因此,从小被寄予厚望的嫡长子李承乾被李世民贬为庶人,流放黔州,一年后抑郁而终。李世民在重新立储时,考虑到如果立李泰为太子,他即位后不仅李承乾和他的儿子们要被杀掉,李治也有可能被消灭掉。因此,李泰绝对不适合立为太子,为了同时维护三个儿子,李世民最终决定立了年幼却性格温和的李治为太子。

后果

远征高丽:645年(贞观十九年),唐太宗李世民亲征高丽。这一举动,一方面是李承乾谋反、李祐谋反案件之后,唐太宗在群臣面前威望下降,亟需恢复昔日的声威;另一方面,新任太子李治性格较为软弱,唐太宗想要为李治扫平外患。

结论:

太子李承乾的谋反使李世民只得立年幼软弱的李治为新储君,李治即位成为唐高宗。