前因:范雎相秦;后果:邯郸之战。

文/全历史 蓑笠寒江雪

前因

范雎相秦:公元前266年(秦昭襄王四十一年),秦王免了魏冉的相位,改任范雎为相,并封范雎为应侯。

公元前262年至公元前260年,秦军与赵军在长平(今山西高平市西北)一带对峙并交战,最终秦军取胜,45万赵军被屠。

长平之战爆发的直接原因是上党(今山西长治上党区)争端问题。

公元前262年,秦国占领了韩国的野王(今河南沁阳),使韩国的上党郡与韩国中心地带完全失去联系。韩王被迫割让上党郡给秦国。

但是上党郡郡守冯亭不愿投降以苛暴著称的秦国,于是同上党郡的百姓达成共识,准备把上党郡的十七座城池献给赵国。

赵孝成王和大臣们商议是否接收上党郡,大臣们有两种意见:一种意见认为这是冯亭在转移矛盾,嫁祸给赵国,让赵国蒙受无妄之灾;一种意见认为这是送到嘴边的肉,不吃白不吃。赵王考虑之后决定收下上党郡,封冯亭为华陵君,派廉颇率军驻守长平,同冯亭一起防御秦国。

秦王听说上党被赵国抢去后大怒,立即派大将王龁(hé )率兵进攻长平。

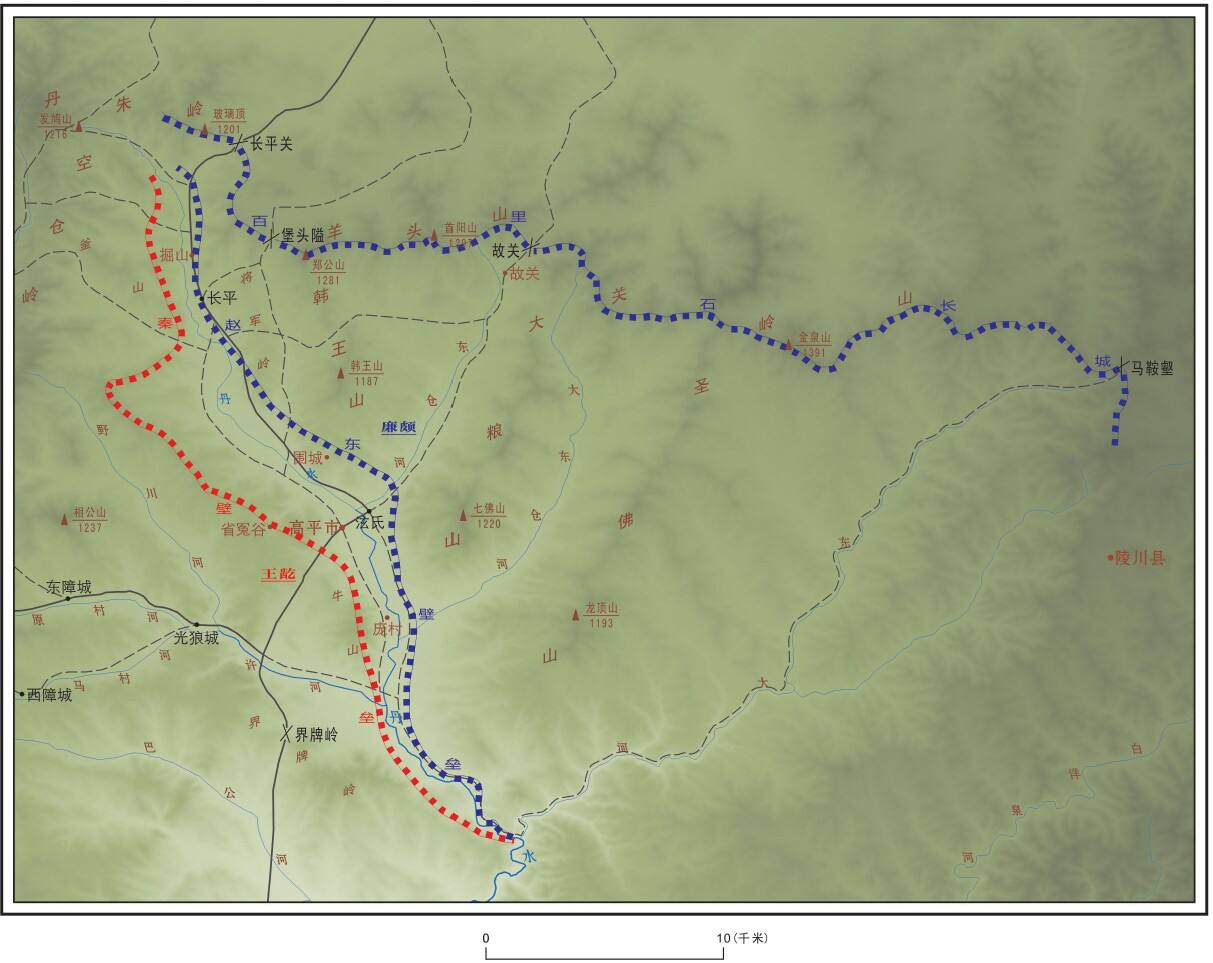

长平一带地形复杂,山地、平原、河谷交错,廉颇到长平之后,根据地形布置了多道防线,王龁率秦军到达长平一带后,双方展开激战。赵军的防线逐渐被秦军攻破,秦军的伤亡也不在少数,赵军坚守最后一道防线,只守不出,秦军一直无法攻克。

双方对峙日久,转眼就进入到第三年。

廉颇之前防守的失利,以及当下的只守不出的龟缩战术,让年轻气盛的赵王十分不满,而且赵国的军粮也开始供应不足,赵国向齐国等国借粮,遭到了拒绝,赵王不想再这样耗下去了。

秦国这边也消耗巨大,为了尽快取胜,秦国国相范雎使出了反间计。秦国花重金收买人在赵国散播谣言,说秦军不怕廉颇,就怕马服君赵奢的儿子赵括。

赵王听信了谣言,于是不顾大臣们和赵括母亲的反对,派赵括替换了廉颇,担任抗秦统帅。

赵括只会纸上谈兵,没有实战经验,赵奢在世时就下过断言,说如果赵括将来被委以重任,那必然会招致大祸。

但是赵括自己却自命不凡,觉得王龁根本不是自己的对手,如果换成白起,说不定还能和自己搏一搏。

秦国见反间计起了效果,马上把前方秦军的主帅悄悄地换成了白起。

赵括率20万赵军赶赴长平,接替了廉颇。他还不知道秦军的主帅换成了白起,一改从前的坚守策略,下令全面出击秦军。

白起采用诱敌策略,秦军佯装战败,诱使赵军来追,赵括果然上当,率军追到了北部的秦军营垒,秦军坚守营垒,赵军始终无法攻克。

白起命令一支两万五千人的部队绕到赵军的后方,又命一支五千人的骑兵部队开路,从中间截断赵军主力与南部赵军的联系,赵军被一分为二。

赵括这时才意识到自己率领的赵军主力已经被秦军包围,而粮草辎重在南部赵军那里,赵括几次率军突围不成,于是改为防御,伺机突围。

南部赵军没有主帅,和主力失去联系后不敢轻举妄动。秦王得知赵军主力被围后,亲自到河内郡(今河南沁阳附近地区)征调15岁以上青壮年投入到长平战场。这支队伍起到了阻挡援军和断绝粮道的作用,南部赵军也被这支队伍堵住去路,成为秦军的囊中之物。

赵军主力已经断粮46天,军马被吃没后,士兵开始相互残杀为食,赵括绝望之中只好再次组织突围,结果被秦军的箭弩射死,赵军突围不成后,只好投降。

白起下令将余下的赵军全部坑杀,只留下年纪小的240多个士兵放回赵国。

长平之战以秦军获胜而结束,尽管赵军全军覆没,损失士兵达45万之多,但秦军也伤亡惨重,前后投入了60多万士兵,损失30多万。

赵国战败固然和赵括的错误指挥有关系,但外交失利和国力贫弱也是重要原因。

秦赵两军在长平对峙期间,赵国大臣们曾商议如何与秦国议和。一派认为应该直接派地位高的使臣去秦国求和;一派认为不如派使者携重礼去楚、魏联系合纵抗秦,这样才能逼秦和谈。结果赵王采用了第一个策略。

秦国隆重接待了赵国的使者,并放出秦赵即将和谈的消息,楚、魏两国听说后以为秦、赵已经议和,就没出兵救赵。赵国在外交上陷入孤立。

从国力上讲,当时秦国已经消灭了义渠戎,占领了巴、蜀和楚国西部的大片领土,国力强大。而赵国在鼎盛时期的国力也不及秦国,到了赵孝成王时已经衰败,更无法和秦国相比。战争打的是综合国力,如果按照廉颇的那种耗时、耗粮的打法,赵国可能依然会失败。

后果

邯郸之战:公元前259至公元前257年,秦军攻打赵国都城邯郸(今河北邯郸),赵国联合魏国、楚国合力击败秦军。

结论:长平之战后,赵国再也无力与秦国争雄,秦国从此没有对手,灭掉其他国家只是时间问题。