前因:玄武门之变;后果:贞观之治。

文/全历史 拓跋云

前因

玄武门之变,李世民将哥哥李建成和弟弟李元吉杀掉,并且逼父亲李渊退位,登基称帝。

公元629年(贞观三年),魏征以秘书监身份参与朝政,担任宰相的职务,成为李世民身边最重要的臣子之一。

此前,魏征是太子李建成手下的谋臣。李世民通过发动玄武门之变,杀死了当时的太子李建成。

中国古代的读书人、儒学士大夫以忠君为荣,变节为耻。魏征何以迅速成为政敌身边重要的大臣,而李世民又为何接受这个“变节”的大臣呢?

这要从玄武门之变后经典的对话开始谈起。

玄武门之变后,李世民想起来哥哥手下有一个谋士叫魏征,听说魏征经常劝太子李建成把自己发配到别的地方。因此,他派人将魏征叫来,当面斥责魏征为何要离间他们兄弟俩。按照现在的话来说,李世民这是要“甩锅”的节奏。

魏征也非常直白回应了李世民,称如果太子按照我的吩咐去做了,就没有今天的灾祸了。

这短短的一句回复,有人分析,认为李世民从中理解了魏征所表达的含义,并在那一瞬间,达成了两人的默契,成就一段明君贤臣的佳话。

魏征要通过这句话告诉李世民,我并非卖主求荣之徒,更非无才之人,而是没有遇到贤明的君主。换句话说,魏征是在表达,只要李世民重用自己,自己能够成就李世民。

试看魏征的履历,的确是“跳槽”频频,没有遇到对的人。

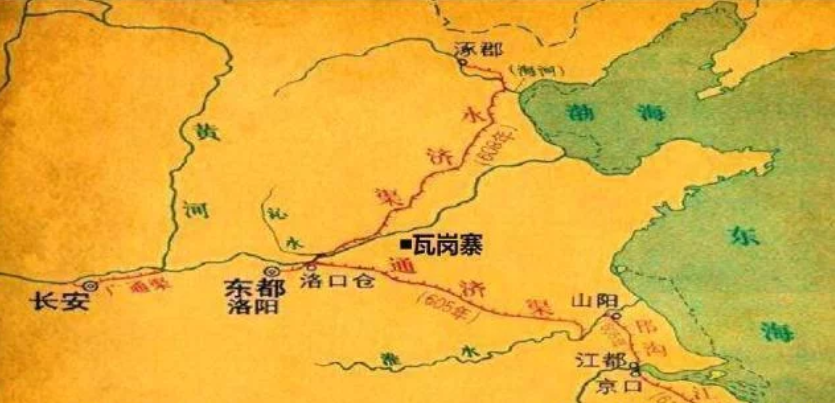

他最先投奔了瓦岗寨,成为该军将领元宝藏的书记。后来因文辞优美被瓦岗寨主李密看上,但魏征为李密献出了壮大瓦岗的十条秘策,一个都没有被采用。后来瓦岗寨兵败,他被窦建德俘虏,成为窦建德的起居舍人。

短暂在窦建德处停留,李世民击败了窦建德,魏征再次被李唐俘获,成为太子李建成的手下。李建成很看重魏征的才能,任魏征为太子洗马,得到了一定的礼遇。

比如,李建成在李唐对外征服战争期间,还是非常看重魏征提出的建议的。

李建成有一次听从了魏征的建议,主动提出代替李元吉,请求征讨刘黑闼。之后又在对待俘虏的态度方面,改变过去将俘虏的妻子和子女掳掠过来的政策,听从魏征的“宽大处理”的策略,以便顺应俘虏归乡心切的心情。这一改变立刻为李建成争取到了民心,瓦解了刘黑闼军兵的斗志,起到了不战而屈人之兵的效果。李建成也因此大获全胜。

只是在对待李世民的相关策略上,李建成并未完全听从魏征的意见,才有了后来的玄武门之变。魏征这才有了上述的话语,再次改变了门庭。

其实,魏征真正能够成就李世民的,李世民更为看重魏征的一点,或许不仅仅是魏征的才华,而是魏征的身份——太子手下的人。

李世民事实上在与太子争锋的过程中,并没有取得太多领先。历代皇帝和大臣都懂得一件事儿,即立长不立贤,废长立幼必然会有灾祸。更何况太子爷并非昏庸无道之徒。所以在发生玄武门之变后,李世民在声誉方面并不好。

所以,李世民选择接受魏征,并予以重任,是一箭三雕之举:为自己洗刷沾满血迹的名誉,体现自己宽大胸怀的一面;可以饱览天下名仕,体现自己求贤若渴的一面;充分利用魏征善于劝谏的特性,体现自己善于纳谏的一面。

可以说,魏征在才华上,在名誉上都能助李世民一臂之力,成就了李世民贤君。

而回过头来再看,李世民何尝没有成就魏征呢?试想,若不是李世民,无论是出于立牌坊的目的,或者是真心愿意纳谏的性格,恐怕魏征不会有劝谏直言不讳之名,不会成为中国史上最负盛名的谏臣,而是早已死一百遍了。

后果

李世民与魏征成为明君和贤臣的典范,为李世民贞观之治的开创奠定基础。

结论:总而言之,李世民与魏征,两个人双方互相成就着对方,客观上为贞观之治下的国泰民安做出了贡献。