以铜为主的金属工具的问世,使人类文明跃上了一个新的台阶。

对人类社会发展的认识,古代人和现代人截然相反。古代很多民族认为,人类从古至今的社会发展一直在循环进行;而达尔文进化论的提出和关于古猿的研究,使得很多古人类学家和历史学家认为,人类社会的发展是一步一步进化的,根据古人遗留下来的生产生活工具,慢慢勾勒出一条由石器到铜器到铁器的清晰发展脉络。

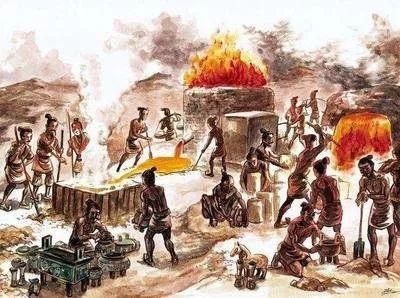

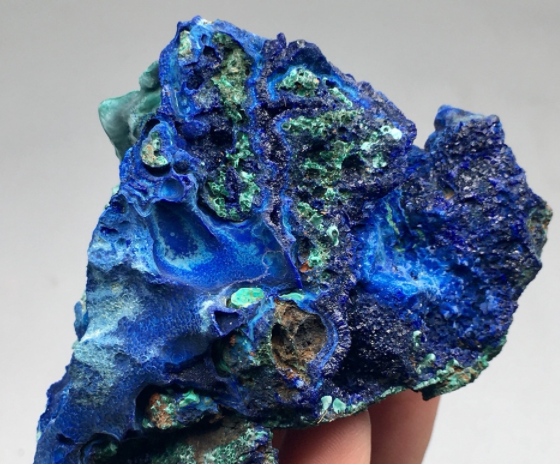

铜是人类最早认识和使用的一种金属。在自然界就存在着一些天然的铜,原始人类可能在寻找石器的材料时,偶然发现了天然铜。经过长期的积累,古人类学会了用火从铜矿石中提炼出纯铜,并且发现,只要在铜中加入一定比例的锡,就能够降低铜的熔点,增加其硬度,青铜器就是当时人们用这种铜锡溶液所浇铸成的各种器物和工具兵器。

由于铜矿在当时的地表很常见,易于开采,且其制作方法并不困难,以至于几乎旧大陆所有的人类文明都绕不过这个大规模使用青铜的阶段,这就是青铜时代。

人类对铜的使用,经历了一个漫长的摸索过程。最先使用的是天然铜,也被称为红铜或者紫铜。这种铜相对纯净,延展性较好,可以用一些坚硬的石头进行塑形。在加热到200多摄氏度之后,天然铜的硬度会大大下降,不用融化,直接拿着石头敲击就可以对铜进行塑形。但这些特性也同样意味着红铜质地偏软,很难用作耐用工具的材料。因此,这个时期的人类仍然以使用石器为主,被称为“铜石并用时代”或者“红铜时代”,一般归于新石器时代的中晚期。阿尔卑斯山著名的木乃伊“冰人奥兹”被发现时身边就带着一把铜斧头,表明人类早在5000多年前就开始使用铜器了。

随着时间的推移,人们逐渐发现在高温炼铜时加入其它的金属可以改变铜的性质,尤其是锡与铅,能够增加铜的硬度。因此,铜与锡、铅的合金就被人类作为一种可靠的工具材料开始广泛应用,这就是青铜的由来。

公元前4500年左右,青铜器已经开始在近东地区出现。2008年,在塞尔维亚普罗库普列市的普洛奇尼克史前遗址中,人们发现了约在公元前4500年左右制造的青铜斧头,这是人类已知的最早的青铜器。按照一般认为的时代分界,这个时期仍属于红铜时代。也就是说,在一些地区尚处于红铜时代时,已经有一部分人类开始进入青铜时代了。不过普洛奇尼克遗址最多被定义为文化,第一个大规模使用青铜器的人类文明是两河文明。

公元前3500年左右,两河流域的苏美尔人就已经有了成熟的青铜冶炼工艺,这从美索不达米亚地区发现炼铜场遗址就可以得到证实。随后在公元前3300年左右,波斯和克里特岛都出现了青铜器,历史学家推测,这是两河流域青铜技术扩散的成果,说明人类开始进入青铜时代。

到公元前3000年左右,埃及和中国也出现了青铜器。

根据目前的考古显示,我国至迟在新石器时代的中晚期仰韶文化和龙山文化就有零星的小铜片、小铜刀出土,目前最早的有确切实物的铜器,发现于一九七五年甘肃东乡林家村出土的小铜刀,出土于马家窑类型地层。但由于现有的考古成果尚未能完全证实中国曾经经历过红铜时代,而甘肃又处在黄河流域文明与西方其他文明的通道上,因此有学者认为,中国的青铜器可能是中亚青铜技术扩散的成果。

到了相当于中国夏王朝的二里头文化时期,青铜器的铸造已经具有了相当的规模,后世的大部分青铜器种类,在二里头时期的遗址里都已经出现了,如青铜礼器鼎、爵、斝,各种兵器和生产生活用具。到了商代晚期更是进入成熟阶段,已经可以铸造出后母戊鼎这样的大型青铜器,并在西周时期进入鼎盛时代。其他地区的青铜文化发展也不遑多让,古代印度文明的摩亨佐·达罗遗址中就出土了公元前2000年左右铸造的“跳舞的少女”青铜像。

对于很多文明而言,其中心区域并不产青铜,炼制青铜的原料需要从很远的地方运送过来,这对于古代的技术条件来说并不容易,造成了东西方青铜器在功能上的不同。西方的青铜器大部分是兵器和农业生产和生活工具,而中国的青铜器从一开始就与王权、祭祀祖先联系起来,是一种权利和祭祀的礼仪性器物,不重视它的实用功能。中国古代典籍里有“国之大事,在祀与戎”的说法,而祭祀和战争就是青铜器被主要使用的领域,尤其是大型的祭祀用品,如后母戊鼎,铸造一尊这样的青铜器需要举倾国之力,绝非易事。

古代中国讲究尊卑有序,所以青铜礼器在中国的发展非常完备,光是酒器就有十几种不同的称谓。春秋战国时代,青铜器铸造达到了历史上的顶峰,贵族们在和平时期用青铜制的乐器、餐具、酒器和礼器过着钟鸣鼎食的生活,在战争时期他们则操着青铜兵器彼此厮杀。不过,饶是如此,青铜器在那时的运用仍旧是小范围的。对于绝大多数底层民众而言,青铜是遥不可及的材质,他们日常生活还是使用骨器和石器。

青铜在战争和祭祀中的运用使得其铸造成了一门相当专业的工种。成书于中国春秋战国之交的《考工记》中,就有世界上最早关于青铜合金配比的记载:“金有六齐,六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居一,谓之大刀之齐;五分其金而锡居二,谓之消杀矢之齐;金锡半,谓之鉴隧之齐。”此处的“金”即为青铜或纯铜。这意味着中国古人经过铸造实践,最迟在春秋时期,工匠已经能根据青铜器不同的使用性能,选用不同的铜、锡配比,使青铜器物的性能达到相应的使用要求。

与此同时,青铜的铸造工艺也发展到了登峰造极的地步,其巅峰是“失蜡法”的运用。工匠们首先用蜡制成器物或雕像的形状,然后在外面裹上黏土放入火中烘烤,待黏土变硬蜡融化之后,再将蜡液排出,在模具中倒入青铜溶液,冷却之后敲开模子,去除青铜,最后进行精细加工。这种失蜡法可以铸造出花纹繁复,惟妙惟肖的器物和雕像。希腊克里特岛上的“米诺斯跳牛飞人”就是最早用失蜡法铸造的雕像,年代大约在距今3700年,而中国春秋战国时期楚国的许多器物也是用失蜡法铸造,令人叹为观止。

进入公元后,青铜逐渐走向衰落,并出现了竞争对手——铁。铁的矿产含量高于铜,且更为廉价,韧性也远好于青铜器,由于早期的人类还没有完全掌握冶铁技术,所以一直只有小规模的铁器制造活动。然而,到了公元前1400年左右,小亚细亚的赫梯帝国发展出了成熟的冶铁工艺,随后很快向周边扩散。

到了公元前700年左右,地中海东部开始陆续进入铁器时代。中国相对晚一些,大概在公元前400年战国时代左右进入铁器文明的行列,到汉代就基本淘汰了青铜器。铁器时代几乎贯穿了我们熟知的中古、近古的历史,一直到火药时代的出现。

如今,青铜已经失去了礼器和兵器的地位,但我们依然能在工业的许多场合见到它的身影,最典型的就是轮船和军舰的青铜螺旋桨。