生物学史上唯一可以和进化论打成平手的,就是这篇只有1000多字的《核酸的分子结构——DNA的结构》论文。

在过去的20世纪,遗传学也许是发展最快、变化最烈的一门自然科学学科。

1900年孟德尔揭示的生物遗传规律被重新发现,2000年人类基因组全序列工作草图宣告完成,这一头一尾两件大事充分展现了100年来遗传学的重大发展,而连接首尾的关节点,则是1953年沃森(J. D. Watson)和克里克(F. H. C. Crick)共同提出DNA双螺旋结构模型。

20世纪上半叶的几十年,几代科学家通过不懈的努力终于将遗传物质的化学本质确定为DNA。在此基础上,玻尔、德尔布吕克、薛定谔等一批物理学家的适时加入,将物理学的新观点、思维方式和研究手段引入遗传学研究,深深影响着整整一代战后的青年科学家,其中就包括沃森和克里克。

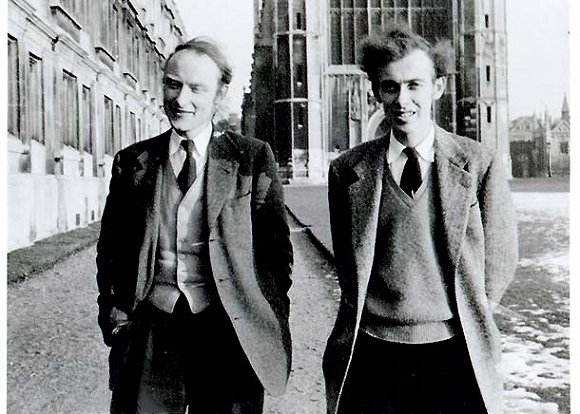

克里克是一个深受薛定谔思想影响的物理学家,战后从物理学转入生物学研究。他认为,运用物理学和化学的科学概念和精确的术语重新思考生物学的基本问题,是会有成果的。他思考问题敏锐深刻,不停顿地思考与评论是他最大的嗜好。沃森说:“他掌握别人的资料,并使之条理化的速度之快,令人倒吸一口冷气。”也正因为这一点,在克里克的周围聚集了一批沃森这样的优秀青年科学家。1951年,23岁的沃森来到英国剑桥著名的卡文迪什实验室,在那里遇到了大他12岁的克里克,开始了现代生物学史上最动人心弦的合作。

沃森和克里克决定一起揭示DNA分子结构后,立刻确定目标:提出一个结构模型,它既要能解释X射线衍射分析的图像,又要能阐明基因自体催化(复制)和异体催化(编码蛋白质)等生物学性质。

那当时有关DNA结构的知识是怎样的呢?

从物理学性质讲:根据阿斯特伯里等人的X射线衍射分析资料,DNA是由许多亚单位叠合在一起组成的,叠层间距是0.34纳米;DNA是一个长链分子,在整个分子线性结构中,分子的直径是衡定的。

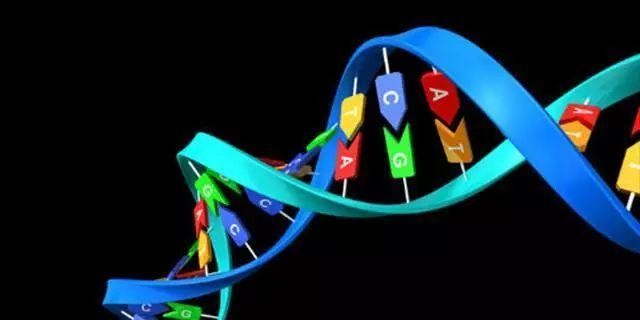

而从化学性质讲:DNA含有4种碱基,即两种嘌呤(A和G)和两种嘧啶(C和T),以及脱氧核糖和磷酸根。一个碱基、一个糖分子和一个磷酸根组成一个结构单位,叫核苷酸。核苷酸之间经磷酸酯键相连,组成分子的骨架结构。

他们面临的第一个问题就是如何设想DNA分子中核苷酸的排列和连接,使之保证DNA大分子内部的几何协调和力的平衡,在化学上趋于最稳态,还要保证DNA作为遗传物质所需的复制精确性。

在当时,共有4组选手在研究这个问题。第一组:主人公詹姆斯·沃森博士和物理学家弗朗西斯·克里克;第二组:学术背景雄厚的英国分子生物学家莫里斯·威尔金斯;第三组:美国化学家鲍林;第四组:英国物理化学家与晶体学家——罗莎琳·富兰克林。他们一起开始了DNA结构的研究竞赛。

首先,想要了解DNA的分子结构,直接拍成照片进行分析是最直接有效的方法,这一领域威尔金斯和富兰克林有明显的优势。威尔金斯擅长x射线照射,他先想到了用x射线衍射仪拍摄DNA,但因为DNA分子是疯狂运动的,拍出来都是模糊的,根本无法看清;而另外一位擅长x射线拍摄的富兰克林也同样开始了DNA研究。

1951年,威尔金斯在学术会议上展示了自己拍摄的并不清晰的DNA早期照片,引起了詹姆斯沃森的兴趣。沃森和克里克组合打怪,开始着手研究DNA的分子结构。与此同时,化学家鲍林却先人一步,已经完成了蛋白质的结构测定的难题,展示了单螺旋蛋白质结构。

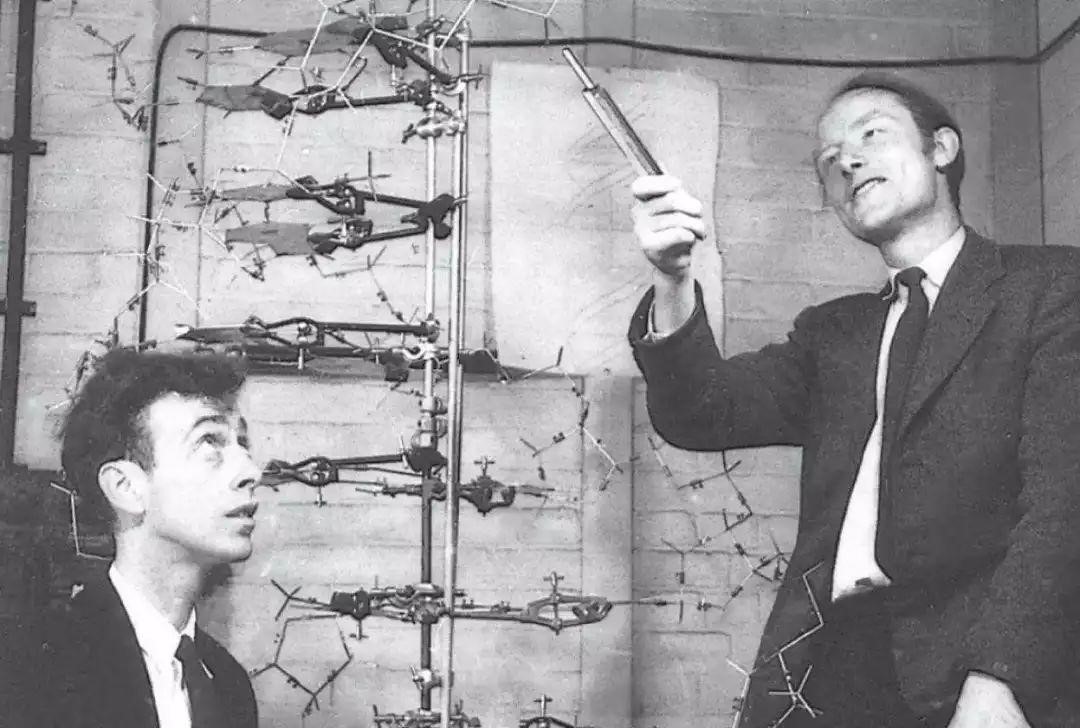

增加压力的同时,给了沃森和克里克灵感。他们通过研究,掌握了鲍林用数学公式测定结构的方法,并开始像孩子们摆积木一样,试着用自制的硬纸板构建DNA结构模型,并将模型同科学家们已经发现的一些证据做比对。

这时,唯一的女性科学家富兰克林也正式登场。她擅长DNA的拍摄,并坚定地认为突破关键点在于实验数据。于是,为了克服DNA的不断运动,她发现了一种现象:干燥状态下,DNA为A型晶体结构;而在潮湿状态下,将为B型晶体结构;明显B型结构更易清晰拍摄!

于是,她设计了一个装置,通过调节湿度以此抓取最清晰的B型结构,DNA形态终于成功了!1952年,她成功拍摄出了高清的DNA(51号照片),迈出了DNA结构研究最坚实的一步,富兰克林距离成功近在咫尺。

眼看富兰克林即将成功,克里克和沃森终于坐不住了。恰逢富兰克林在剑桥一次学术报告中,透露了自己粗略的想法并提供了简单的计算,给正在寻找突破的克里克和沃森找到了关键的方向。二人为了抢先拿下这个伟大的科研发现,综合了富兰克林的实验结果,并紧锣密鼓地完善DNA结构。结果因为操之过急,两人第一次完成的竟是三条核酸的DNA,两人第一次成果宣告失败,他们的DNA实验被赞助者终止了。

1953年,鲍林第一个发表了自己的DNA结构论文,但马上就被证实结构不正确。至此4组选手都在该研究上分别陷入了瓶颈,单靠自己完成项目太难了,于是聪明的沃森和威尔金斯想到了寻求他人的帮助,他们找到了同样一筹莫展的威尔金斯。

不知沃森给威尔金斯支了什么招,威尔金斯竟然代替三人走进富兰克林的办公室,拉开了她的抽屉,拿出51号照片展示给沃森看。沃森获得灵感,想到只有某种螺旋结构才能表现为黑色十字形态,回到实验室,立刻重启DNA结构研究。而并不知情的富兰克林在3月写了文章,但由于严谨的态度没有着急发表,一直修补论文。

1953年,最具争议的一幕出现了,巡视委员会马克思佩鲁茨将富兰克林的DNA研究最新进展报告居然离奇地交给了沃森看。沃森在参考了这份报告之后,又解决了一个关键性难题。然后沃森想到了碱基中的配对,会不会以ATCG的形式,验证后,发现完全和实验的结果一致!最后一个DNA密码终于被破解,DNA双螺旋结构就此被发现。

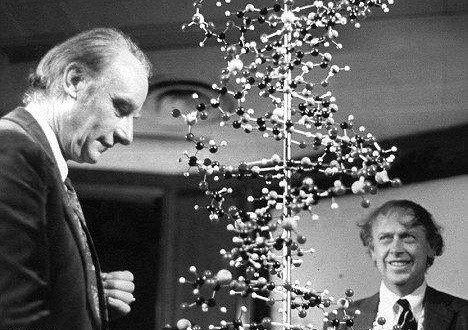

4月25日,英国《自然》杂志发表了题为“核酸的分子结构-脱氧核糖核酸的一个结构模型”,成功在人类探索生命科学本质的征途上迈出了巨大的一步。沃森、克里克以及威尔金斯获得了1962年诺贝尔生理学医学奖,而詹姆斯沃森成了最大的赢家,被世界誉为DNA之父。

双螺旋结构的发现解密了细胞增殖的奥秘,标志着分子遗传学的诞生。它和相对论、量子力学一起被誉为20世纪最重要三大科学发现。

自1953年来,生命科学和生物技术迅速发展,人类基因组图谱和水稻基因组图谱先后绘制成功,继1996年克隆羊多利问世后,各种克隆动物纷纷诞生,而一些转基因动植物更是走进了寻常百姓家。

在分子生物学领域,双螺旋结构推动了基因组测序工作、功能基因的研究和基因技术的应用,促进了整个生物技术的发展,对科技发展、经济发展及整个社会产生了深远影响。此外,以包括人自身为对象的生命科学研究,给人类的未来展示了美好的前景,在迎接生命科学不断取得的新突破的同时,如何充分考虑到这些突破可能带来的负面影响、让它们最大限度地造福人类,已成为新世纪初摆在人们面前的一项迫切课题。