人类饿肚子就向空气要氮肥?弗里茨·哈伯将这种魔幻操作变成了现实。

自从人类开启农业文明之后,农作物的产量就一直是人类文明发展重要的限制条件。

千百年来,人类想了许多办法来提高农作物的产量,从最初的灌溉到开垦梯田,再到后来的新大陆物种引进,通过这些努力,情况有所好转。但即便如此,饥荒和其他灾难带来的乌云依然在人类的上空盘桓,肥料的需求也越来越大。

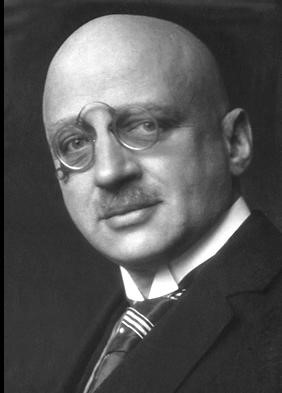

20世纪初,德国化学家弗里茨·哈伯发明了合成氨的工艺,由此开启了化学肥料的新纪元。

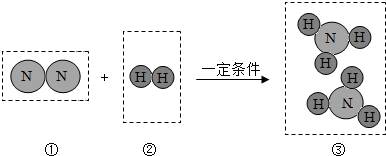

合成氨别名氨气,分子式NH3,是指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。主要用作化肥、冷冻剂和化工原料。但问题来了,合成氨这种化学元素为什么能增加粮食产量呢?

首先,我们得了解氮元素在植物生长中的作用。

植物生长过程中一旦缺氮,就会出现叶片发黄、颈部短而细等发育不良的现象,这极大制约了农作物的生长和亩产量。虽然空气中的氮元素以氮气的形式存在,占到大气含量的78%,但氮气分子必须以强大的三键结合在一起,并不是可以被植物吸收利用的离子形态。只有在极偶然的情况下(如闪电),空气中的氮气游离出离子态的氮元素,才能被土壤吸收。

吸收已经非常不易了,更糟糕的是,这些土壤中的少量氮元素还会随着农作物的收割而减少!如何持续不断地为土壤供给植物可吸收利用的氮元素,是制约农业发展的瓶颈。有些豆科植物可以通过根瘤菌将氮气转化为含氮离子(这一过程称为固氮),但豆科植物的固氮并不能作为解决人类农作物氮元素来源的解决方案,人类需要一种更加普适的解决方案。

1903年,德国科学家弗里茨·哈伯发现,氢气和氮气在1020℃常压条件下反应会有极微量的0.005%氨产生。虽然这个反应远远不能在当时被大规模生产,但受到这个观察的启发,哈伯提出通过封闭流程和循环操作工艺转化为氨。

氢气和氮气反应生成氨的化学反应式如下:

这个反应的焓变为-92.4 kJ/mol,正向进行的反应是一个气体体积减少的放热反应。在这种情况下,高温虽然对反应速率的提高是有利的,但反应温度越高,反应平衡后的氨产率反而会降低,另外,由于正向的反应气体体积减少,增加压强有利于氨气产率的提高,在这种情况下,找到一个合适的反应温度和反应压强就非常关键。

除此之外,氢气和氮气作为反应物都是气体,它们需要附着在金属催化剂表面才可以有效地进行反应。因此,优化合成氨工艺的另一个关键是找到合适的金属催化剂。

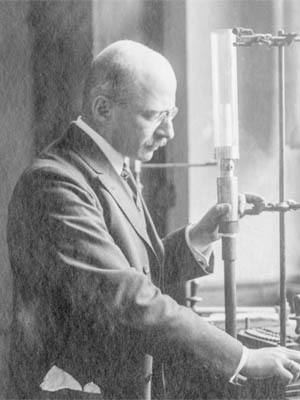

1908年2月,哈伯与巴斯夫公司达成继续研究合成氨工艺的协议。第二年,德国巴斯夫公司的卡尔·博施发现Os(元素锇)对合成氨的高效催化。1909年7月,哈伯领导的研究小组首次用金属锇粉末催化剂,在高温高压设备中成功地生产出90g氨。巴斯夫公司的阿尔文·米塔施(Alwin Mittasche)最初提出的合成氨的催化剂是多组分体系,哈伯、博施和巴斯夫公司的同事们在接下来的一年半时间内做了大量的催化剂和反应条件筛选工作,他们经过对2500种催化剂的6500次试验,最终发现最高效的含有钾-氧化铝助剂的铁催化剂,并沿用至今。

1911年卡尔·博施研发成功第一台高压合成氨反应器(当时能受得住200个大气压的低碳钢因氢脆作用而腐蚀。最后在低碳钢的反应管加一层熟铁衬里解决),并成功商业化,使之符合成本效益。由哈伯等人最终确立的合成氨工艺是让氮气及氢气在200个大气气压及摄氏400度的条件下,通过处理过的铁催化剂(Fe),发生化学作用,产生氨气。这个反应的产率大约是10%-20%,而这个工艺也被称为哈伯-博施法,或者简称为哈伯法合成氨工艺。

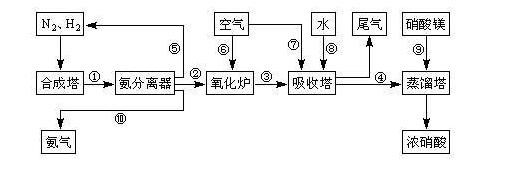

在哈伯法中,合成氨的反应是在高压环境的合成塔中完成的,氮气和氢气混合后经过压缩从塔的上部进入合成塔。经过合成塔下部的热交换器,混合气体的温度升高,并进入放有触媒(催化剂)的接触室。在接触室,一部分氮气和氢气发生反应,合成了氨,混有氮气,氢气和氨气的混合气体经过热交换器离开合成塔。混合气体要经由冷凝器,将氨液化,因而将氨分离出来,而氮气和氢气的混合气体经压缩再次送入合成塔,形成循环。这样高耸的反应塔随着合成氨工艺的广泛应用成了化工厂的标志性建筑。

而当哈伯和博施将合成氨工艺完善之时,欧洲大陆上已经是战云密布。氨气的一个很重要的工业用途是合成各种硝酸和硝酸盐,这是军工炸药必不可少的原料。之前,德国本土的硝酸盐是要依靠智利进口的硝石,随着第一次世界大战的爆发,英国对德国开始了全面的海上封锁,智利的硝石供应被切断,德军马上全力资助哈伯的合成氨工艺,1913年9月9日世界上第一套合成氨工业装置在路德维希港的Oppau建成投产,日产3~5吨。可以说,这样的合成氨工艺源源不断地为德军提供炮弹,使得第一次世界大战变成了旷日持久的消耗战。

讽刺的是,哈伯本人在第一次世界大战期间充当了德国扩军备战的急先锋,甚至主动请缨为德军研发毒气。这些经历使得哈伯的科学家生涯蒙上了污点,他被称为“毒气战之父”。

在硝烟散尽后,合成氨工艺的意义才真正被凸显出来。氨产生的肥料,导致农作物产量飙升,保守估计,合成氨工艺养活了地球上三分之一的人口。而哈伯也因此获得了1918年的诺贝尔奖。

在此之后,哈伯法合成氨的工艺不断被优化。

1926年,德国法本公司采用温克勒炉气化褐煤成功合成氨,第二次世界大战结束后,以焦炭、煤为原料生产的氨约占一半以上;

1968年,田中贞夫等最早根据生物固氮模型提出了过渡金属电子授受型氨合成理论;

1979年,英国石油公司的斯蒂芬·罗伯特·坦尼森发现加碱助剂的钌活性炭催化剂有极佳的氨合成活性,要比传统铁基催化剂的活性高一个数量级,成为第二代合成氨工业催化剂。

随着农作物产量的飙升,世界的人口数量在20世纪即使历经两次世界大战和各种战祸依然迎来了陡增,这都构成了人类文明在20世纪突跃式发展的基本条件,而弗里茨·哈伯也因为合成氨的工艺被誉为“从空气中发明面包的人”。

今天,合成氨工业已成为农业和人类文明不可动摇的基石。2012年全世界合成氨2.2亿吨,销售额超过1000亿美元。其中85%用于化肥,人均年消耗化肥31.1kg,人体中超过50%的氮来自合成氨。如果没有哈伯合成氨的工艺,以目前的耕地面积养活70亿人口,将是一个不可想象的任务。