有人说化学元素周期表是俄国科学家门捷列夫玩纸牌玩出来的,这到底是真是假?

对很多人而言,元素周期表只是一个在中学课本上满是格子的图,而我们最熟悉的也不过是前20个元素。虽被大众遗忘,但元素周期表的光芒并不会因此消减。这张图表是人类文化的第一标志,它是全人类科学探索的见证——包括发生在实验室里的,粒子加速器里的以及宇宙研究前沿领域的。

元素周期表是依原子序数、核外电子排布情况和化学性质的相似性来排列化学元素的表格。一如其名,它方方正正,排列井然有序,世间所有元素之间的规律都是如此简单明了。但绘出这样一份简单的表格,背后是多少科学家数十年夜以继日的心血。

19世纪上半叶,科学家们不断探索新的元素,到60年代后期,人类已经发现了60种以上的化学元素,并描述了这些元素的特征。在这种情况下,科学家们提出建议,认为应该基于化学和物理特征的相似性将化学元素排列成组。

1863年,已经发现了56种化学元素,并且新元素的数量以平均每年一个增加着。但这些元素的性质显得杂乱无章,于是,一些科学家试着将这些元素按照各自的化学性质整理成表,如:1829 年德国化学家德贝莱纳提出了“三素组”观点 ,把当时已知的44 种元素中的15 种,分成5 组,指出每组的三素性质相似,而且中间元素的原子量等于较轻和较重的两个元素原子量之和的一半,但没有引起化学家们的重视。

之后,法国人德尚寇特斯提出关于元素性质的“螺旋图”,英国人约翰·纽兰兹发表了关于元素性质的“八音律”,但成果皆不尽理想。纽兰兹的八音律更是因为借鉴了音乐中八度音的概念,遭到了很多科学界同行的嘲讽,就连英国皇家化学会也拒绝发表他的论文。

当时,元素还是按照原子质量从小到大排列。人们发现,一些具备连续性的元素却分属不同的化学组,并且发现在这种排列方式下,元素群组的顺序是固定的且定期重复。比如,当每行新元素都以碱金属元素(比如钠或钾)开始并逐步将这一系列的元素排列出来时,元素周期表中同一组中的元素就会自动归入一个垂直纵列中。这是现代元素周期表的雏形,许多化学家都致力于在这个规律的基础上总结出“完善的元素周期表”。

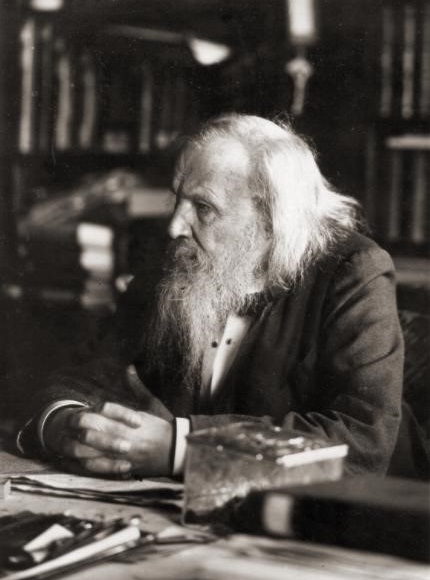

俄国化学家门捷列夫也是一名对元素排布规律怀有极度热情的科学家。门捷列夫为了找出元素之间的规律,前后花了20年时间做了大量的考察研究,获得了一手的资料。1862年,他对巴库油田进行考察时,重测了一些元素的原子量。

1869年3月,在先前多位科学家对各类化学元素不断研究发现的基础上,他将当时已知的63种元素写在卡片上,并根据化学和物理性质将它们进行排列。把化学研究当作“打扑克”一样的游戏,这让多年从事化学研究的老专家们有一种“醍醐灌顶”的感觉。

在相近的时间里,德国化学家迈耶也出版了自己的元素周期表。这两位化学家都极富远见,他们基于对已经发现的元素的物理化学性质进行分析,在周期表上留白,预测出还有新的元素待发现。

而门捷列夫更为大胆,他甚至做出假设,如果周期表按原子质量排列,一旦元素位置不对,那么原子质量也会是错的。并且在接下来的研究表明,元素周期表中元素也不能严格按照原子质量排列。

以碲元素为例,尽管碲的原子质量比碘略大,但在元素周期表中,它却排在碘前面。现在我们知道,出现这种反常现象,主要是因为同位素的存在或者各种元素的多样性。同一元素的所有同位素具有相同的质子数,但中子数不同,因此它们的原子质量也不一样。一个特定元素的同位素具有相同的化学特征,但在物理性质上有一些细微差异。事实上,是原子序数(原子核中质子的数量)而非原子质量(质子和中子的数量)决定着元素的化学性质。

但当时人们尚不知晓原子内部的奥秘。19世纪60到70年代的一批科学家当中,只有门捷列夫的周期表提出“不能按照元素的相对质量数对元素进行排布”,这一个决定性的特征使得门捷列夫的元素周期表更能够准确系统地对元素进行排布。

在按照原子序数排列的基础上,门捷列夫预测还有六种元素的性质待被发现。例如,就在铝下面有一个空位,这表明还有一个性质和铝类似的新元素存在。仅仅5年之后,原子质量相吻合的元素就被分离出来,发现者将其命名为“镓”。镓所表现出的特性和门捷列夫对“铝下元素”的预测一一对应,这为元素法则提供了一个强有力的依据。

门捷列夫的元素周期律,以及基于这样的周期律制成的元素周期表,因为其预测的新元素性质和事实非常一致,于是很快流行开来,最终发展成了我们今天所见的元素周期表,而门捷列夫本人也被奉为“元素周期表之父”。

门捷列夫的元素周期表在问世之后得到了普遍的认可。它不仅在化学方面,更对科学发展具有里程碑的意义,它进一步证明了科学探索过程中观察、预测和实证之间的根本联系。

1894年到1898年,科学家们发现了惰性气体,将周期表扩充了一个主族;

1911年,卢瑟福发现原子核后,科学家发现元素的整数核电荷数与其在周期表的排名相同;1913年,亨利·莫塞莱在X射线光谱实验中证实了这一发现,确定了每个元素的核电荷数,并表明门捷列夫实质上是按核电荷数排序元素的。自此,“元素周期律”的本质被逐渐揭开,由此更凸显了门捷列夫当年的远见。

随着现代量子力学对原子内电子排布理论的发展,科学家推论出表中每个周期(行)实际对应着电子层的电子填充。较大的原子有更多的电子亚层,因此后来的周期表需要更长的族表示元素。这也是周期表中副族,以及下方的镧系元素,锕系元素存在的根本原因。

如今流行的周期表版本,是由美国化学家霍勒斯·戴明确定的短版本(门捷列夫式)和中等版本(18列)的周期表,已出现在诸多化学手册和百科全书中。