家猪和野猪的区别,比狼狗与狼还要大。

如果要给肉类的重要性排个序,猪肉肯定稳坐C位。

肥瘦皆宜的猪肉,在一万年前就征服了人类,至今还有许多习俗与猪肉相关。家猪有着如今这般超然的地位,还得谢谢它的老祖宗——野猪(Sus Scrofa)。

野猪又名山猪,为杂食性动物,它们广为分布于世界,能够适应多种栖息环境。现今作为肉类食粮主要来源之一的家猪,也是在8000年前由野猪驯化而成,它是野猪下的一个亚种。

野猪不仅与家猪外貌极为不同,成长速度也远比家猪慢得多,体重亦较轻。而之所以人类将驯化的对象瞄准它,还得从偷猪崽儿说起:

其实,按照常识理解,凶猛起来连老虎、大熊都不虚的野猪,似乎并不符合被驯化动物的要求,比如“能为人类提供足够的食物或其他价值”“生长速度快”“繁殖周期短”“性情温顺”“不易受惊”和“能在驯养条件下交配繁殖”。但抵不住它贪吃以及实在太能吃了。

上万年前,野猪作为机会主义者,瞧上了人类的残羹剩饭。因而,人类的驻扎地附近总有野猪出没。而此时的人类已经结束了四处漂泊,背靠大山、面朝小溪过上了富足的生活。因为定居,他们捕猎范围受限,猎捕的肉食数量不足。而开垦的田地又让他们有了足够的存粮,能够考虑发展畜牧业。

而据人类学的资料证实,野猪的仔猪出生后要留在窝中几个星期,母猪在拂晓或黄昏时外出摄取食物,会将幼仔单独留在窝里。一旦猪窝被人知道,人们便能比较容易地获取野猪幼仔。此时不偷更待何时?不过,现代的科学家们推测,因为古人在某些时候捕获的野兽颇多,根本不愁吃肉,于是,最开始偷来的野猪只是为了玩耍,纯属当作宠物在养。

养着养着就不对劲了,他们发现,驯化后的野猪继承了野猪的好胃口。以人类的残羹剩饭、粗放养殖,它们也可以吃4公斤饲料长1公斤肉。猪的生长速度也非常快,半岁到1岁即可以达到70公斤以上。并且,比牛、绵羊等其它家畜把消耗的饲料更多地转换成肉食。

食性广泛,耐粗饲,方便人类处理自己的食物残余,与人们的定居生活相适应,这不就是最合适的饲养对象吗?

更令人惊喜的是,猪的繁殖力还特别强。每年产仔一至两窝,一窝通常有小仔4-10只,家猪顿时称霸畜牧业。

当然,人类发展的每一个重大进步都伴随着许多挫折,驯化家猪也不例外。

古人对家猪养殖的认知,仅仅建立在对猪的生态特征、生活习性等基础之上,必然会遇到各种从未发现且难以解决的问题。但人之所以是人,区别在于人会深度思考,有记忆,能够传承知识。经过古人许多代的传承之后,饲养家猪的行为,最终形成了古人主动喂养幼崽,把它们养大吃肉,同时也将一些体格健壮的公猪和母猪进行交配,生育小猪,再将下一代的幼猪养大的过程。如此循环往复,人类的喂养经验逐渐丰富、喂养技术也在不断进步。

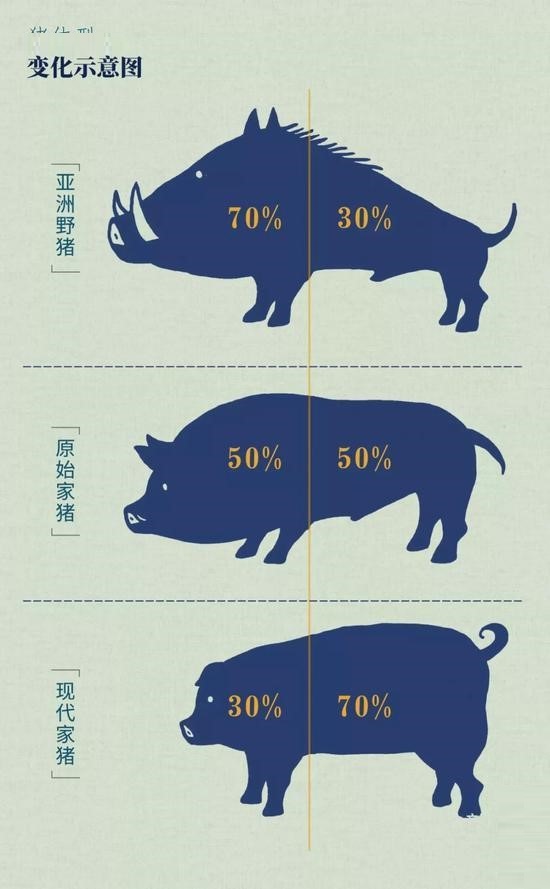

而经过饮食改变、生活空间限制、专业的管理、固定的环境和饮食作息规律,再通过一代一代的人工选择,猪的体型结构、生活习性、生理状态也在这个过程中不断变化,越来越符合人的需要,逐渐有了近代家猪的状态。

其中较为明显的变化有:

- 与人类长期相处,猪的警觉性不再高度灵敏而是逐渐变得迟钝,性情也变得相对温顺;

- 觅食行为的变化使猪很少拱土觅食,从而头部逐渐向宽度发展,嘴鼻处突出比例减小;

- 饮食结构的变化,从肉食性为主,植食性为辅转为几乎完全植食性。野猪的肠的比例经过驯化变得相对更长,更适应于消化植物纤维;

- 充足的食物来源,野猪不用奔波觅食,四肢变得细而短,生长速度更快,体型增大;

- 相对稳定的环境使性繁殖的季节规律性逐渐消失,妊娠期变短,窝产仔猪数量也大为提高。

而根据考古发现,人类已知最早的家猪,来自距今15000~14700年前今天的土耳其东部地区。这类家猪后来被引入欧洲,与欧洲当地的野猪“联姻”,成为西方家猪的祖先。

值得注意的是,常见的人类驯化动物中除了猪,还有黄牛、绵羊、山羊、马和鸡等。考古学家已经证实,绝大多数驯化动物都是在中东和西亚地区首先被人类驯化,然后经过人类文明和农业的辐射传递到世界各地的,猪却是特立独行的。

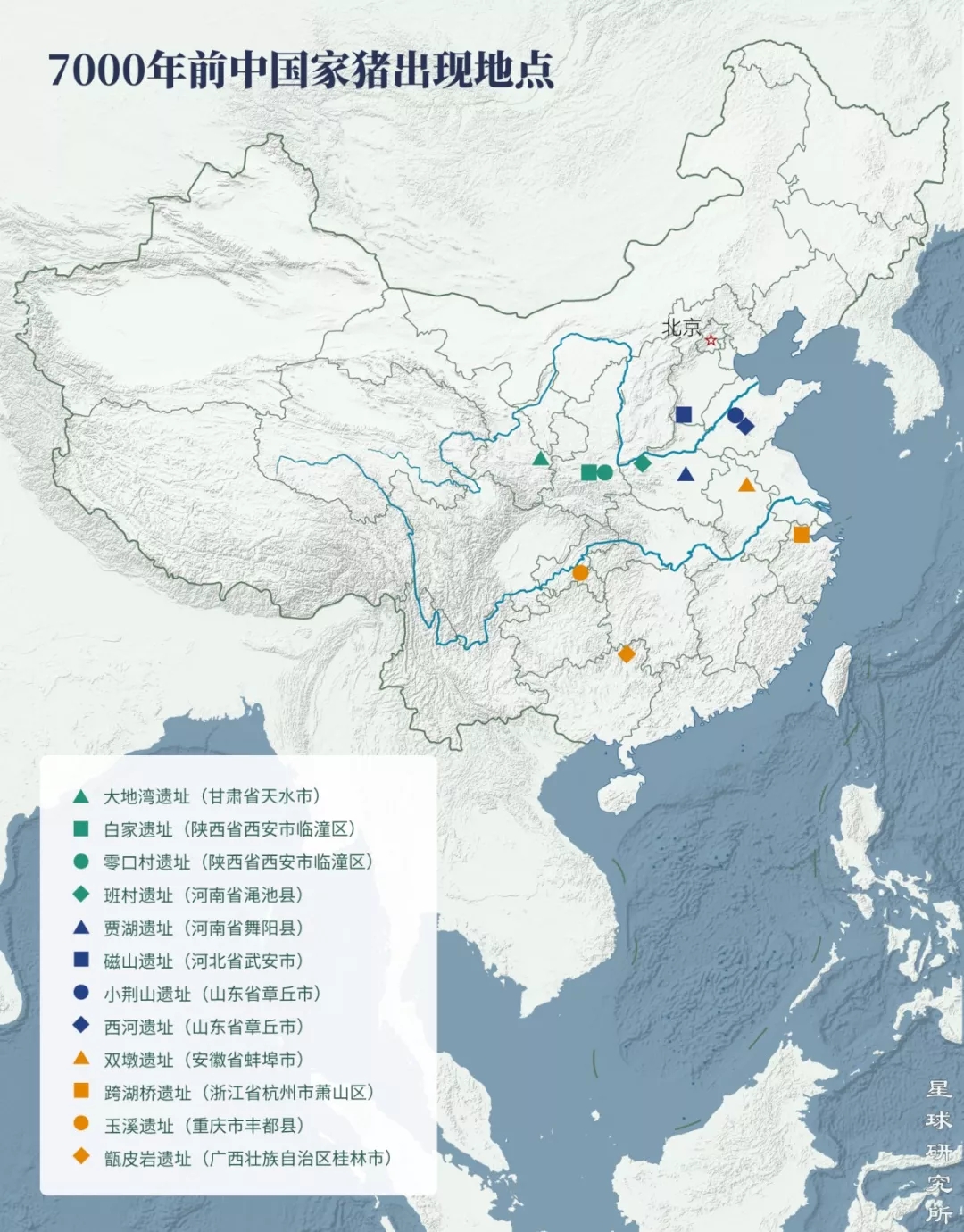

科学家通过考古研究和对现代家猪的基因分析,发现至少可以追溯出六个独立的家猪驯养发源地,这其中,中国至少有3个起源中心。已知中国最早的家猪骸骨,出土于距今9000~7500年前、位于河南省舞阳县的贾湖遗址中。

另外,南亚、东南亚,很可能也是各自独立的家猪起源中心。看来在驯化野猪这件事上,亚欧大陆各地的先民还真是“英雄所见略同”。

家猪被驯化之后,除了是人类肉食的稳定来源,还在文化和祭祀中扮演着重要的角色。

中国史前时期的随葬和祭祀活动中,古人使用最多的动物就是猪,这种习俗一直沿用到了商代。

河南省偃师县出土的商代早期的商城遗址,宫城北部的祭祀沟里,考古人员就发现了完整的猪骨,数量有300余头之多;到了汉代,很多墓葬里还会随葬陶猪圈,这是当时养猪业盛行的一个标志;宋代的养猪业有了飞跃般的发展,《东京梦华录》中记载了北宋末年都城开封从南熏门赶猪进城的场景,“唯民间所宰猪,须从此入京,每日至晚,每群万数。止十数人驱逐,无有乱行者。”

而在大陆的另一端,欧洲人在驯养猪的同时,一方面借助大航海时代让猪的分布遍布包括美洲新大陆的世界各地,另一方面也在孜孜不倦地寻找产肉更多的猪品种。这其中,起源于英国约克郡(Yorkshire)的约克夏猪是世界上最著名的品种之一。被广泛应用于集约化养猪的杂交体系中。

人类对猪的驯化,是人类智慧利用自然的一次了不起的成就。

家猪的出现,对从事农耕的民族文化习惯产生了深远影响。例如宴请宾客时,为了表示重视会杀猪;每年春节,也保有杀猪的风俗。而除了个别区域受宗教所限,猪肉几乎是世界上最受欢迎的肉类。

如今,虽然我们仍不能确切地知道“谁才是第一个驯化猪”的人,但家猪驯化带来的影响一直伴随着人类文明。