每一线都是一段历史,每一针都是一个故事。

丝绸在相当长的一段时间都是中国的独门秘方,到了世界闻名的古典时代,一条贯穿欧亚的丝绸之路更是成了东西方文明技术和信息交流最重要的通道。时至今日,丝绸仍是中国对外出口的大宗商品之一,并在相当大的程度上代表了世界眼中中国文明的形象。而这一切的起源,还得从中国古人学会栽桑养蚕开始说起。

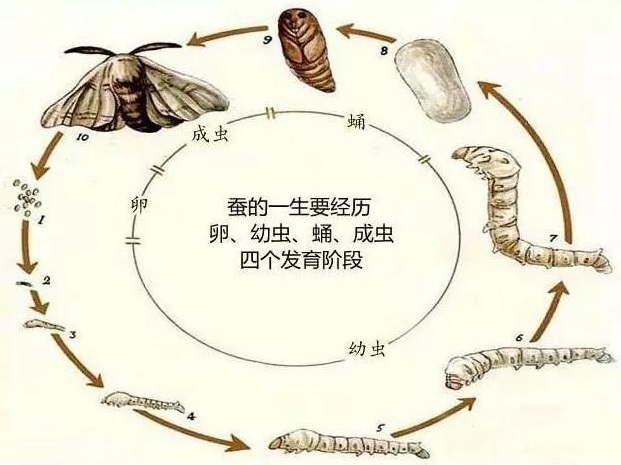

一只小小的、柔弱的虫子改变了一个历史悠久的古文明,进而影响整个世界,这本身就是一个了不起的传奇。

关于中国先民最早开始养蚕的时间,民间和学术界有着完全不同的两套说法。

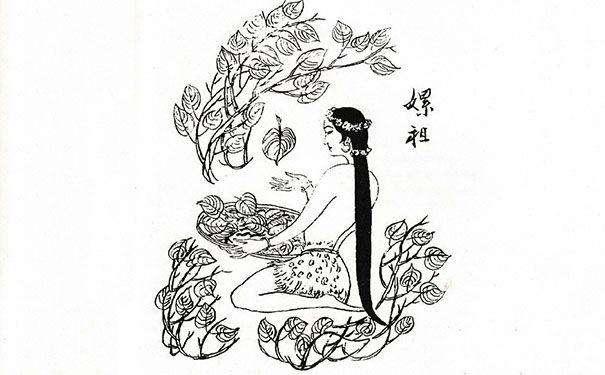

民间流传最广的是“嫘祖始蚕”说。相传,嫘祖是北方部落首领黄帝轩辕氏的元妃,北周时期尊嫘祖为“先蚕”(《隋书. 礼仪志》)。

《通鉴外纪》称:“西陵氏之女媒祖为帝之妃,始教民育蚕,治丝蚕以供衣服”;《路史》则称:“伏轆化蚕,西陵氏始养蚕,故《淮南蚕经》云‘西陵氏劝蚕稼,亲蚕始此’”。这种说法在宋元以后开始盛行,许多中外文献也都赞同此观点并加以引述。但是,也有人认为,这只是民间传说,既没有科学考证,也不符合生产实践。因为如此伟大的发明,只能是广大劳动人民不断积累经验的结果,单靠一个人的力量是不可能的。不过,这一传说也说明了我国养蚕技术的确有着非常悠久的历史。

学术界则更看重考古证据。根据目前的考古技术探查到的结果,中国先民养蚕最早可以追溯到六七千年前。

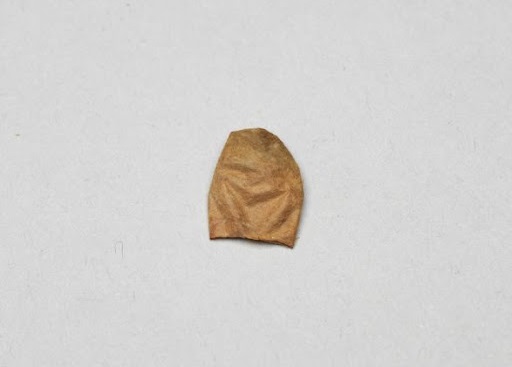

1926年,考古工作者在山西夏县西阴村新石器时代遗址中,发现了一个被切割过的蚕茧,据分析是家茧的蚕茧。这个结果如果成立,它就是我国目前发现的最早的家茧蚕茧。不过,部分著名的考古学专家也提出了质疑,认为这个发现只是靠不住的孤证。这个发现有个很大的bug:新石器时代有什么锋利的刃器可以剪割或切割蚕茧,并且使之有“极平直”的边缘呢?对此,日本有学者宣称,自己曾用薄的石片和骨片模拟当时人们的生产工具进行试验,结果切割的蚕茧确实边缘平直。

而和养蚕密切相关的丝织品,最早的考古学证据来自约5000年前。1958年,考古工作者在浙江吴兴钱山漾新石器时代的遗址中,发现了一批盛在竹篮里的丝织品,其中有绢片、丝带和丝线等。这说明当时已经有了比较发达的蚕桑丝织生产。但是又有人认为,钱山漾地区出土的丝织物,使用的不一定是家蚕纤维,也可能是柞蚕丝等野生蚕丝。于是,纺织界的有关人员对钱山漾出土的绢片重新做了鉴定,证实它们确实属于人工养育的家蚕丝。但是,分析人员也承认,由干出土绢片数量太少,碳化程度严重,分析工作受到一定局限。

上述种种关于养蚕的起源虽然分歧很大,但至少说明中国先民在商代之前就已经开始养蚕了。殷墟出土的甲骨文表明,商朝时,栽桑养蚕已经开始。殷墟出土的甲骨文包括“蚕”这个字,而“蜀”这个字的甲骨体被解释为“概用目久视小虫形”,以表示这是人们饲养、照料的昆虫——蚕,或蚕的一种。除了文字证据之外,在黄河流域发现的商代墓葬的玉饰品中曾有一个雕琢成形态逼真的玉蚕。从出土的商代丝织物来看,纺织工艺已经会织出斜纹、花纹等比较复杂的纹样,这正好说明当时统治阶级使用丝织品已相当普遍,也就是说,至迟到商代,人工养蚕在黄河中下游已经发展到一定阶段。

与此同时,人们为了养蚕开始有意识地栽培桑树。原始居民养蚕之初,蚕的饲料还是天然生长的。随着人类的不断繁衍,农耕面积的扩大,草地渐渐被开垦,树木渐渐被砍伐,养蚕的天然食物也逐渐失去了保证,而人们对蚕茧的需要量又日益增加,天然桑林已不能满足饲蚕桑叶的需要,这就迫使人们不得不自己栽培桑树用来养蚕。从甲骨卜辞中能找到的一些文字被认为代表着低干、高干和乔木三种树型,这些来自甲骨文和考古学的证据表明,在商朝时,栽桑养蚕在中国已经是非常成熟的一种产业了。

进入周朝之后,栽桑养蚕更是蔚然成风。中国最早的诗歌集《诗经》中提到蚕桑丝织的地方很多,例如《卫风·氓篇》:“桑之未落,其叶沃若”“氓之蚩蚩,抱布贸丝”等。考察这些诗歌所流行的地域范围和所描绘的对象,可以得出结论:周朝桑蚕业和丝绸业在地域和影响人群上较之于商朝有较大的发展,并成为了相当一部分人的谋生方式。就这样,西周时期,桑蚕业和丝绸业经历了漫长的发展之后,成了中国文明非常重要的组成部分。

随着蚕丝的使用,丝织品的产生与发展,刺绣工艺也逐渐兴起。刺绣是中国优秀的民族传统工艺之一,与养蚕、缫丝有着密不可分的关系,所以又称为丝绣。据《尚书》记载,四千前的章服制度,就规定“衣画而裳绣”。而宋代时期崇尚刺绣服装的风气,就已经逐渐在民间广泛流行,这也促使了中国丝绣工艺的发展。

几千年来,中国本土的蚕桑技术不断进步。

桑树的繁殖,西汉以前以直播育苗为主,北魏时农书开始记载了压条的方法,宋代浙江吉安等地已广泛采用嫁接法,清代中叶浙江桑农创造了“平头接”,清代后期在这基础上改进为“袋接”。此法传到国外,为各国广泛采用。

桑树的树型,宋、元时期前一般为乔木桑或高干桑,明、清时代太湖地区大多培育成中干拳式桑或低干桑,珠江三角洲培育成地桑。桑园管理中修剪、整枝、中耕、除草、施肥都有进步,明清时湖州一带高产桑园亩产桑叶可达2000斤左右。

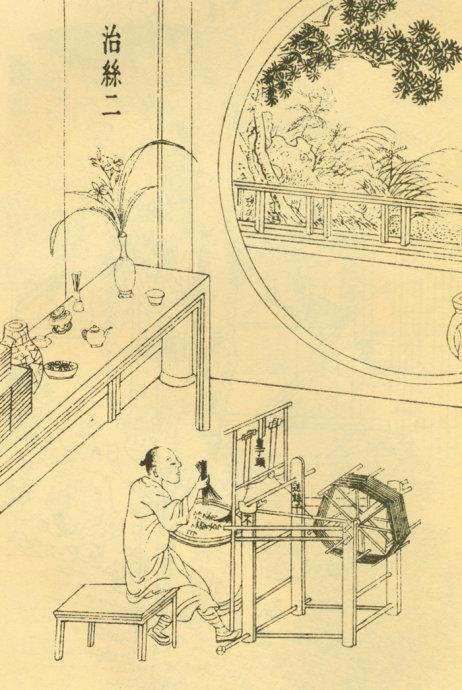

养蚕方面,历代蚕农选育出许多优良的农家品种,摸索出一套适合蚕的习性的饲养方法,创制了多种养蚕工具。唐宋以来,夏蚕的饲养日趋普遍,岭南还出现多育蚕。明、清时代,嘉湖地区养蚕技术最先进,所产湖丝数百年来驰名中外。《天工开物》说:“嘉湖产丝成衣,即入水浣濯百余度,其质尚存。”

蚕丝和养蚕的技术历来被中国的统治者视为机密,不允许出口,加上养蚕需要饲料和技术,公元前3世纪左右,中国以外的地区都不知道丝绸的存在。而过了这一时期之后,日本和欧洲等地才出现丝绸的踪迹。它的柔软、强韧以及艳丽令人感到非常吃惊,商人们纷纷前来,却对这种精致的衣料来源一无所知。如此一来,丝绸就成为了中国文明在世界上的奇迹,外国商人来到中国用大量的金钱换购这样的丝绸,从而自发形成了丝绸之路。由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,故得此名。

栽桑养蚕的技术也逐渐传播到了全世界。

朝鲜半岛地区在中国移民的帮助下,于公元前200年成功实现养蚕技术的突破;

西域和田河流域(前500年-前300年)与印度(前300年之前)成功实现养蚕;

罗马帝国也在550年左右得到蚕种并发展养蚕技术:传说几位为东罗马帝国皇帝工作的僧侣将蚕蛹藏在手杖内,私自从中国带出,并辗转到达君士坦丁堡。虽然这个传说的可信度并不高,但随后的拜占庭人确实发展了丝绸编制技术,在皇宫庭院内设立蚕室和缫丝机,为皇帝服务。当时拜占庭所有的土产丝绸大多被皇室成员享用,剩余的材料也能以一个高昂的价格卖到市场上。

如今,作为传统丝绸生产发源地,中国的丝绸的产量依然居高不下,其次是印度。而十大丝绸生产地里,只有罗马尼亚是欧洲国家。