电与磁之间长达几个世纪的暧昧关系,终于被奥斯特发现了。

电和磁,是人类很早就观察到的物理现象。然而,在19世纪20年代之前的漫长岁月里,电和磁的研究始终独立地发展着。尽管18世纪中叶,人们就发现了雷电能使刀叉、钢针磁化,莱顿瓶(最原始的电容器)放电可使缝衣针磁化等现象,但包括库仑在内等众多物理学家仍然认为电与磁是互不相关的。

到了18世纪末,人们开始思考不同自然现象之间的联系。例如,摩擦生热表明了机械运动向热运动的转化,而蒸汽机则实现了热运动向机械运动的转化。1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流能使其附近的小磁针偏转,显示了电和磁之间的联系。电流的磁效应显示了载流导体对磁针的作用力,揭示了电现象与磁现象之间存在的某种联系,奥斯特的思维和实践突破了人类对电与磁认识的局限性。

奥斯特发现的电流的磁效应,震动了整个科学界,它证实电现象与磁现象是有联系的。有关电与磁关系的崭新研究领域洞开在人们面前,激发了科学家们的探索热情。一个接一个的新发现,像浪潮一样冲击着欧洲大陆,也激励着英国的科学界。

在奥斯特工作的启发下,英国物理学家法拉第开始了对电磁感应的研究。

在当时,电流磁效应的发现引起了这种对称性的思考:既然电流能够引起磁针的运动,那么为什么不能用磁铁使导线中产生电流呢?

人们早就认识了磁化现象,知道磁体能使附近的铁棒产生磁性。人们还知道,带电体能使它附近的导体感应出电荷来。法拉第敏锐地觉察到:磁与电之间也应该有类似的“感应”,并在1822年的一篇日记中留下了“由磁产生电”这样闪光的思想。

与此差不多的时间,法国物理学家安培也曾将恒定电流或磁铁放在导体线圈附近,试图“感应” 出电流,但种种尝试均无所获。瑞士人科拉顿的实验研究也遗憾地与成功擦肩而过。只有法拉第依然魂牵梦绕,就像他后来所说的那样:“从通常的磁获得电的希望,曾在各个时期促使我通过实验进行考察……”

然而,法拉第的研究之路也并不平坦。他于1822年12月、1825年11月 和1828年4月做过三次集中的实验研究,然而均以失败告终。原因在于,法拉第认为,既然奥斯特的实验表明有电流就会有磁场,那么有了磁场就一定会有电流。遗憾的是,他在这些实验中使用的都是恒定电流产生的磁场,看看这样的磁场是不是会在某个电路中产生感应电流。

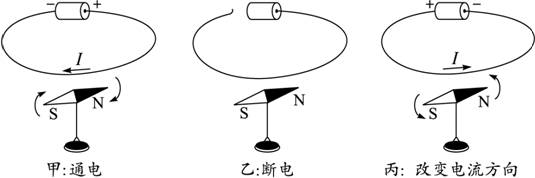

多次失败后,1831年8月29日,法拉第终于发现了:把两个线圈绕在同一个铁环上,一个线圈接到电源上,另一个线圈接入“电流表”,在给一个线圈通电或断电的瞬间,另一个线圈中也出现了电流。寻找10年之久的“磁生电”的效应终于被发现了。

他从此茅塞顿开,立即领悟到,“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应。于是他设计并动手做了几十个实验,深藏不露的各种“磁生电”现象喷涌而出。

法拉第把引起电流的原因概括为五类。它们都与变化和运动相联系,这就是:

变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体。他把这些现象定名为电磁感应(eletromagnetic induction),产生的电流叫做感应电流(induction current)。

电磁感应的发现使人们对电与磁内在联系的认识更加完善,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生。当奥斯特发现电流的磁效应时,法拉第曾赞扬道:“它突然打开了科学中一个黑暗领域的大门,使其充满光明。”看来这样的荣誉应由他们共享。

除此之外,电磁感应还对世界产生了深远的影响。

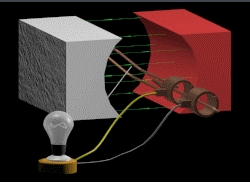

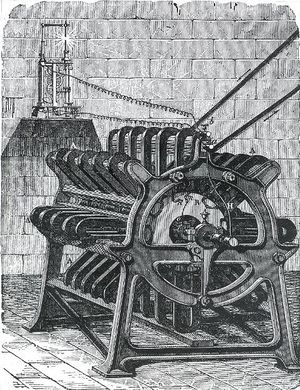

从实际的意义来讲,法拉第的工作为电能和机械能的转化提供了基础,并导致了电动机和发电机的发明。在法拉第理论的支持下,德国人西门子于19世纪60年代发明了发电机,到19世纪70年代发电机实用化之后,电器开始用于代替机器,成为补充和取代以蒸汽机为动力的新能源。随后,电灯、电车、电影放映机相继问世,人类进入了“电气时代”,而这个“电气时代”被后世以“第二次工业革命”载入史册。

相比于第一次工业革命,第二次工业革命有着更明确的科学指导,影响的国家也更多。从这个意义上讲,我们熟知的文明社会,其最早的根源可以追溯到法拉第对电磁感应的描述。

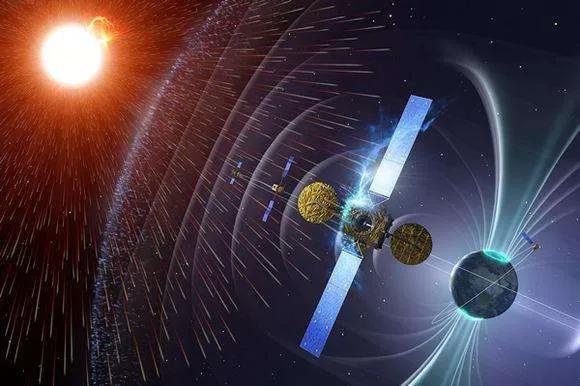

而从理论的角度而言,19世纪后期,英国物理学家麦克斯韦将法拉第发现的电磁感应定律用四个偏微分方程的形式写了出来,这就是在物理学上赫赫有名的“麦克斯韦方程组”。这四个方程统一了电磁和光学的同时,也指出了真空中的电磁波和光波速度是恒定的。

1881年,迈克尔逊和莫雷实验测得的光速不变证实了麦克斯韦的结论,这同牛顿经典物理学的参照系是矛盾的。在这个基础上,爱因斯坦于1905年和1915年先后提出了狭义相对论和广义相对论,彻底颠覆了人们对物理世界的认知,并最终使物理学在19世纪完成了理论上的进化。