指南针的应用是原始航海时代的结束,预示着计量航海时代的来临。

在茫茫的大海上、在一望无际的大沙漠中、在人迹罕至的深山老林里,人们能够凭太阳和北极星辨向,但若是乌云遮住了星空和太阳,又该怎么办呢?古代中国人发明的指南针不仅解决了这一问题,还为海上远航创造了条件。

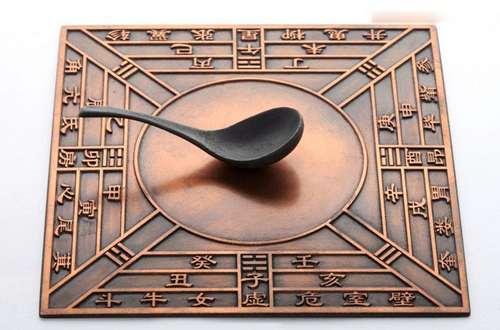

指南针,古代又叫司南,主要组成部分是一根装在轴上的磁针,磁针在天然地磁场的作用下可以自由转动并保持在磁子午线的切线方向上,磁针的南极指向地理南极(磁场北极),利用这一性能可以辨别方向。物理上指示方向的指南针的发明有三类部件,分别是司南、罗盘和磁针,均属于中国的发明。而据《古矿录》记载,指南针最早出现于战国时期的磁山一带。

其实,人类很早对磁现象就有所认识。考古发现,公元前1200年产生于中美洲的奥尔梅克文明曾广泛利用天然磁石制造各类生活、祭祀用具,其中有一支带有凹槽的天然磁石。该物体可能被放在祭坛上,因此或许是最早的以磁定向工具。

而远古时期中国就有专门的指向工具——“指南车”,它是一种通过齿轮传动使运动车子上某物保持固定指向的机械装置,跟指南针的基本原理没有什么关系。中国人真正意识到磁针的指极性,还是在公元前3世纪的战国时期。

《韩非子·有度》中提到“先王立司南以端朝夕”,表明那时已经有了磁性指向工具,而且被称为“司南”。公元1世纪初,东汉王充在《论衡》中有关于司南的详细记载:“司南之杓,投之于地,其柢指南。”表明司南的形状像一把汤匙,有一根长柄和光滑的圆底。司南由磁石制成,静止时长柄所指方向为南方。司南可能是最早期的指南针。由于磁性指向工具常常被置于一个标有方位的地盘之上,因此早期指南针也被称为“罗盘”。

然而,天然磁石在强烈震动和高温时容易失去磁性,而司南与底盘接触的摩擦力又太大,所以指向效果并不好。在司南之后,人们又进一步探索性能更稳定、携带更方便的磁性指向工具。

公元1044年左右,北宋曾公亮和丁度在他们的军事著作《武经总要》中提到了指南鱼。这是一种用人造磁钢片做成的鱼形指向标。磁鱼是这样制造的:先用高温使铁片内部磁畴激活,置于地磁场中排序,再迅速冷却使磁畴的有序排列固定。这种方法很符合物理学规律,但所得磁性较弱。指南鱼浮在水上,可以自由转动。

指南针的制造技术在沈括的《梦溪笔谈》中最早得到系统阐述。沈括指出,在磁石上磨过的小铁针具有较稳固的磁性,因此应采用这种人造磁针代替了天然磁石制造指向工具。沈括讨论了磁针装置的四种方法,即“水浮”、置“指爪”、置“碗唇”、“缕悬”。

他认为,“水浮”法虽应用较广,但“水浮多荡摇”是一重大缺陷。置“指爪”和“碗唇”方法是指将磁针放在指甲或碗边,这样做虽然摩擦力很小,但太不稳定。只有“缕悬”法是比较好的。它是用细线将磁针悬吊,在无风的地方指向效果很好。南宋时期的陈元靓在其《事林广记》中介绍了他制造的指南龟:木刻的指南龟内部装上磁石,底部用一根极尖的竹针支撑,使其可以自由转动。这种指南龟日后发展成旱罗盘。

沈括在制造指南针的过程中还发现了“磁偏角”。他在书中写道:磁针“常微偏东,不全南也”。这是磁学史上一个极其重要的发现,欧洲人直到400年后才有关于这一现象的记载。

指南针发明之后即开始在宋代的航海业中发挥作用。成书于1119年的《萍洲可谈》中记录了中国海船上使用指南针的情况:海员起初还只是在阴雨天使用,但到了宋代末期以及元代,不论昼夜阴晴都使用指南针导航,实现了全天候航行。

宋元时期,中国的对外贸易和海上交通十分发达。广州、泉州、宁波、杭州都是对外港口。中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传给阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有在航海中使用指南针的记载。

指南针的发明,在中国古代最先用于祭祀、礼仪、军事和占卜与看风水时确定方位,后来使中国的航海事业在中世纪达到了世界最高水平。

公元842年,李邻德就曾驾驶木帆船从宁波启程沿海岸北上,经山东、辽宁和朝鲜到达日本。次年,李处人开辟了由日本嘉值岛直达浙江温州的新航线。

1281年,郑震率商船从泉州出发,经3个月到达斯里兰卡,以后多次在印度洋上航行。

明代郑和于15世纪初七下西洋(指南洋群岛和印度洋一带),所率舰队大小船只达200多艘,人员达两万多,其规模之大远胜半个世纪之后的哥伦布和达·伽马。当时使用的航海技术、航海仪器也是世界上最先进的。

指南针发明后,逐渐传播到了西方,并影响了世界历史的进程。它的应用标志了原始航海时代结束,预示着计量航海时代的来临。

作为印度洋主要航行者的阿拉伯人最先得到指南针,欧洲人又从阿拉伯人手中接过。借助指南针,欧洲人打下了一块又一块的殖民地,扩大了海外市场。到哥伦布发现美洲大陆时,指南针早已成为哥伦布航海最重要的技术保证。马克思评价航海指南针“打开了世界市场并建立了殖民地”,可见航海指南针在人类发展史上的重要作用。

如今,虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。为弥补这一不足,现代人制作了各种电子指南针,它可以对GPS信号进行有效补偿,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。