中国有耳熟能详的“四大发明”,而鲜为人知的钻井工艺,卓筒井被誉为“中国第五大发明”。

人类的历史,就是一部追逐盐的历史。

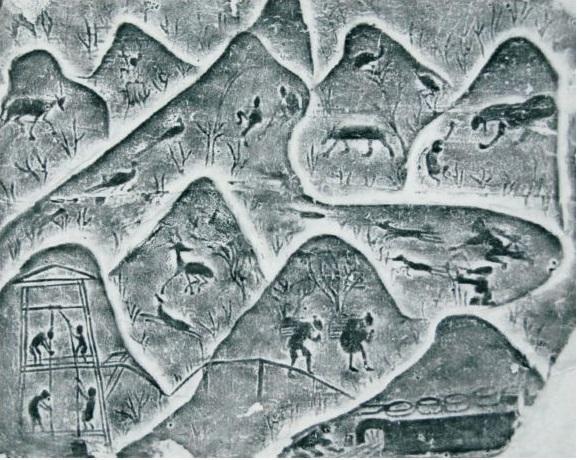

早在几百万年前,原始社会的早期人类,就已将盐视为与水源同等重要的定居地考虑因素;为了争夺稀缺的盐资源,黄帝与蚩尤部族间战争不断;春秋时期,坐拥优质盐区的齐国用贩盐的利润作军费,齐桓公成为首位霸主;之后,历朝历代都流传着关于盐商巨富的传说……

盐,最常见的来源有海盐、井盐、矿盐、湖盐、土盐等几种,其中井盐的开采与提炼技术正是始于中国。而中国井盐,则肇始四川。

井盐,顾名思义就是通过打井的方式抽取地下卤水(天然形成或盐矿注水后生成)而制成的盐,生产井盐的竖井则叫盐井。四川地区的井盐源远流长,遂宁市大英县人民创造的卓筒井开采技术更是领先了欧洲八百余年。

大英县与卓筒井镇位置图

四川井盐历史的厚重、悠久,在幽深古老的盐井中历历呈现。

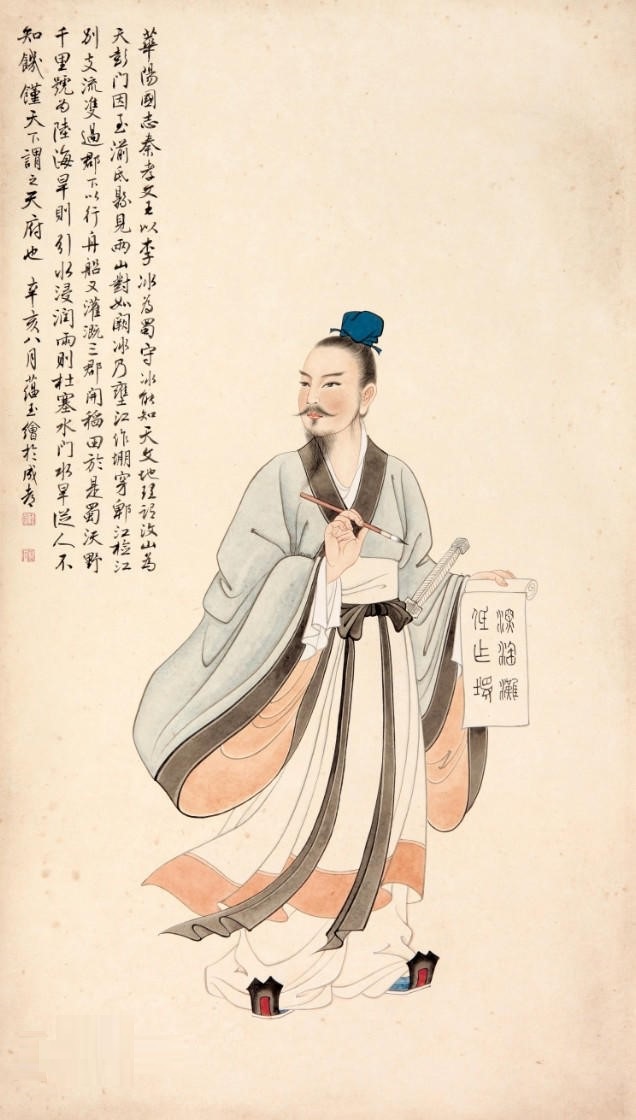

战国末年秦国蜀郡太守李冰开凿都江堰一事已广为人知,但鲜少有人知道也正是在此次工程的进行过程中,李冰发现了盐卤,随即在成都平原开凿盐井,汲卤煎盐。《华阳国志·蜀志》中记载:“李冰……又识齐水脉,穿广都盐井、诸陂池,蜀于是盛有养生之饶焉。”根据记载,李冰于公元前255至公元前251年在今四川双流县东南的华阳镇开凿了我国历史上第一口盐井——“广都盐井”。

赵蕴玉《李冰像》

以李冰开凿的广都盐井为代表,其后的很长一段历史时期里,井盐的开采技术都没有较为明显的提升,均是在当时打井取水的基础开凿的大口浅井,这种盐井因受技术的限制,口径较大,井壁易崩塌,且无任何保护措施,加之深度较浅,只能汲取浅层盐卤。直到卓筒井的出现,井盐开采技术才达到了新高度。

北宋庆历年间,四川大英县人发明了卓筒井采卤技术。北宋苏轼曾作《蜀盐说》一文,文中提到,“自庆历、皇祐以来,蜀始创‘筒井’”,这里的“筒井”即是指卓筒井,《蜀盐说》中对其具体工艺也有介绍:“用圜刃凿如碗大,深者至数十丈,以巨竹去节,牝牡相衔为井,以隔横入淡水,则咸泉自上。又以竹之差小者出入井中为桶,无底而窍其上,悬熟皮数寸,出入水中,气自呼吸而启闭之,一筒致水数斗。”

卓筒井工艺中的钻井步骤是该工艺最独特、最具开创性的地方。钻井的原理现在看来很简单也很原始,是利用古人舂米时的杠杆原理,通过人的足踏来带动一个钻头上下运动,从而达到打井的目的。

简单的卓筒井平面示意图

根据苏轼的描述,凿井时使用的“圜刃”钻头,原始形状呈圆形,在圆形的钻头上有刃锋,锐利,易于破碎岩石。这种钻头使得井匠能够在地面操作机械打井,比人工于井下作业先进得多。

钻井过程分为两个阶段: 1.打大眼;2.打小眼。

卓筒井的上层是大眼,口径15~20厘米,深约50米。大眼的作用是下放楠竹筒,楠竹筒是将大楠竹去节,首尾套接,外缠麻绳,涂以油灰,下至井内作为套管,防止井壁塌陷和淡水浸入,这同现代石油(天然气)钻井中下钢管固井的目的和作用是一致的。隔绝了淡水后就可打(钻)小眼,将钻杆顶端的钻头换成小钻头继续往下钻,钻至100米深左右。

楠竹

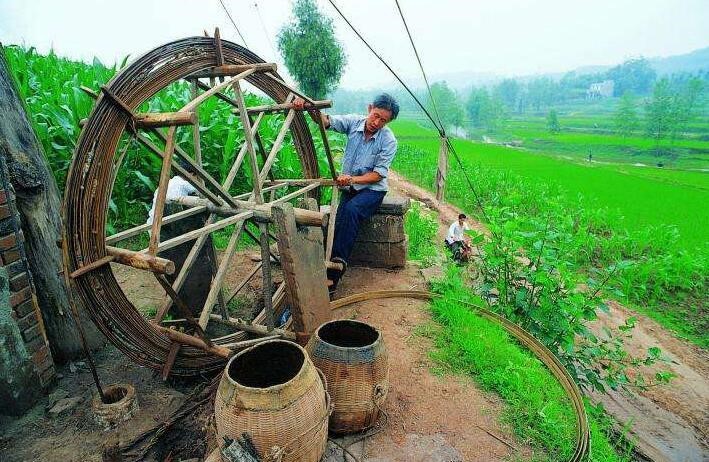

当盐井凿到卤水层能打出水后,挑选一根长约一丈的好竹子,将竹内的节都凿穿,只保留最底下的一节,并在竹节的下端安一个吸水的单向阀门,以便汲取盐水入筒。用长绳拴上这根竹筒,将它沉到井底之下,竹筒内就会汲满盐水。井上安装桔槔或辘轳等提水工具,通过拉动转盘而带动辘轳绞绳把盐水汲上来。

村民正在操作卓筒井,左下角即是井口

卓筒井以小口深井替代大口浅井,井径仅碗口大小,井壁不易崩塌;“圜刃”钻头的发明使得钻井工艺大大提升,具有工效高、劳动负荷轻等优点;此外,下木竹套管固井以保全井壁及止水的方法,也是具有首创性的。

卓筒井的出现,标志着中国古代深井钻凿工艺的成熟,此后,盐井深度不断增加。清道光十五年(1835年),四川自贡盐区钻出了当时世界上第一口超千米的深井——燊(shēn)海井。

燊海井

卓筒井钻探取盐技术,使地下深处的卤水第一次得到科学的开采,也是在开采卤水的过程中,人类发现了埋藏在地下的油气资源。

其凿井工艺技术更是开西方近代蝇式顿钻钻井方法的先河,被《中国钻探技术史》《中国科学技术史》《中国井盐科技史》等著作誉为 “世界石油钻井之父”“开创了机械钻井的先河”“中国第五大发明”。

而今,该技术虽已历经近千年时光,工艺流程却保存得相当完整,可以说是世界钻探深井的始祖和活化石。