纺织品是衡量人类进步和文明发达的尺度之一。

“黄婆婆,黄婆婆,教我纱,教我布,两只筒子两匹布。”

提及棉纺织家,很多人的第一反应就是黄道婆。然而,由于封建王朝对科学技术物质的蔑视,

使得这样一个伟大女性,竟然找不到只言片语的正史记载。殊不知,科学的魅力又岂受幽暗时代的阻挡呢?

黄道婆的故事,薄于官方而厚于民间,老百姓的世代演绎丰富多彩。人们不仅在民谣里传颂她,还在多处为她立祠供奉,到清朝,更将她尊为布业始祖。种种举措,都因为她曾为上海乃至整个长江流域的纺织业作出巨大的贡献,而这一切,还得从黄道婆的经历说起。

上海黄道婆纪念馆黄道婆像

关于黄道婆事迹的记载最早出现在元末陶宗仪的《南村辍耕录》和王逢的《梧溪集》中,陶宗仪与王逢活动的年份都与黄道婆相隔不远,此后《上海县志》《松江府志》《崖州志》等当地志书屡有记载。

黄道婆究竟籍贯何地,因没有确信无疑的资料证明,已难以确定。《缀耕录》说她“自崖州(今海南省)来”,并未写明她籍贯何处;《梧溪集》与后来的志书等则说她是松江府乌泥径(今上海市)人,民间也大多采用这一说法。但无论黄道婆究竟是何地人士,她从崖州来到松江府,在此定居,并向当地人民传授先进的棉纺织技术,使得当地的纺织业迅速发展,人民逐年增收生活富裕,这一段传奇经历是普通民众和学界都认可的。

《梧溪集》

根据《缀耕录》的记载,黄道婆从崖州来到松江府时已经年老,随后便向当地人民传授了制造“捍、弹、纺、织”等工具的方法,以及“错纱、配色、综线、挈花”等各种技法,所以织成的“被褥带帨”面料图案,织有“折枝、团凤、棋局、字样,灿然若写”。不久之后,黄道婆便辞世。

黄道婆来到松江府的时间并不算长,因此她传授的多种工具制造之法及纺织技艺显然不是在短时期内自行研究的,又因此前黄道婆生活于崖州,我们合理推论她是在崖州学到了这些技术。那么在崖州,她又是向哪些人民学习到了先进的纺织技术呢?

这一问题,因为海南地区关于黄道婆的记载少之又少,事实上至今也并没有一个准确的答案,但学界对此推测颇多,也都各有道理。

其一,有人认为黄道婆的技术来自于海南当地的黎族人民。

有学者对比了上海与海南两地的棉花加工器具和棉纺纱器具,发现两地之间存在明显的亲缘关系。棉花加工器具主要包括搅车和弹弓,搅车是棉实去核的工具,弹弓是棉花开松的工具;棉纺纱器具则指棉纺车,是棉条成纱的重要器具。

从搅车来说,根据元代王祯《农书》中的记载来看,上海搅车承袭了黎族搅车的形制与原理,只是将其大型化、效率化。从弹弓的形制上看,上海地区弹弓的形制与原理也与海南黎族弹弓完全一致,只是在大小上远比海南黎族的大,因而也更有力,弹出的棉花品质也更好。

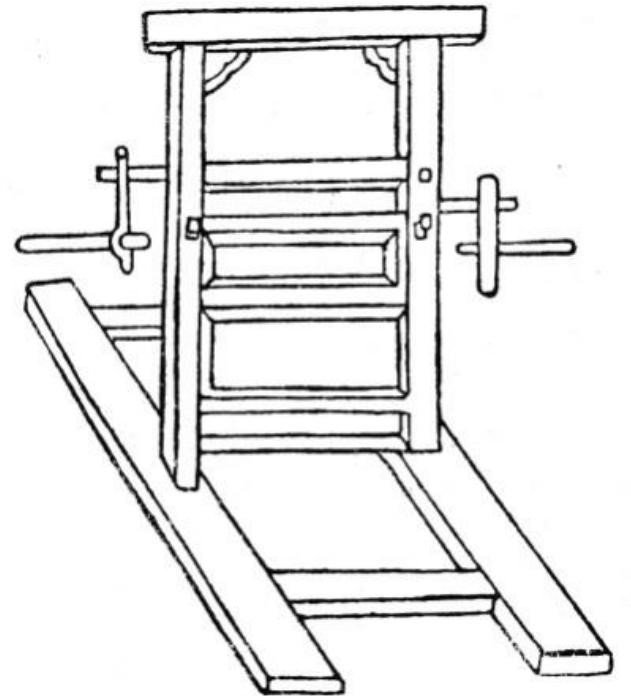

《农书》中的木棉搅车

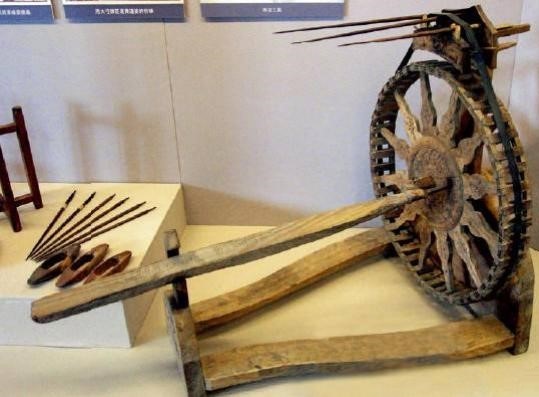

海南省博物馆中的弹弓

至于纺车,海南黎族棉纺车为单锭脚踏式纺车,而上海地区最典型的棉纺纱车则为脚踏式三锭棉纺车,其原理与形制类似于海南黎族棉纺车,只是将单锭改为三锭。

上海黄道婆纪念馆中的三绽纺车

此外,从纺织技艺上看,黎族的纺染织绣技艺在史籍中记载很多,且历来评价都很高,而《缀耕录》中对黄道婆所传技艺的描写也可看出有着明显的黎族特色。

其二,还有人认为黄道婆是向海南当地的临高人学习的纺织技术。根据史料中的记载,海南临高人从事纺织业历史悠久,工艺精湛,有“临高丝,得货可居”的描述。此外,地方史志上发生过把临高人(熟黎)当成真正黎族的错误。

但无论黄道婆是从何处学到了先进的纺织技术,她在晚年致力于将这些技术传授给普通民众,从棉花的手剖去籽到搅车去籽,大弹弓的改进,纺车的改进,以及织花等纺织技艺的普及,这些都使得乌泥径的纺织产品质量得到了极大的提升,在市场上收到极大的青睐,成为畅销品,当地的经济也因此得到发展,人民的生活得到改善。

正因为黄道婆的这些贡献,在她辞世后,当地人民“莫不感恩洒泣而共葬之。又为立祠,岁时享之。”此后,对黄道婆的祭祀由下至上,到明清时,统治者已下令为其修祠。这也从侧面证明了黄道婆功绩的真实性。

事实上,历史常常被很多平凡人物不经意的举动影响着,甚至改变本来的航向。黄道婆的技术创新,就直接带动了江南地区的棉纺织业发展:

自从元朝上半叶起,松江地区乃至整个江南,在短时间内就发展成为全国的棉花种植中心和棉纺织手工业中心,是当时中国最繁华、最富裕的地区之一;

大约自元朝中后期起,江南的农村从棉花种植到棉布的产出,渐渐出现了一个新兴产业——棉纺织业。这个新兴产业有一条完整的产业链,其中又形成了许多不同的行业,有棉花种植者、棉纺织手工业的作坊(包括轧花厂、弹花制棉厂、纺纱厂、织布厂等)、专业的纺织工人“织娘”、各类中间商和经销商。

而几乎在棉纺织业产生的同时,还诞生了印染棉布或棉纱的行业,即“染整业”。

古代染整业

遗憾的是,黄道婆之后,中国的纺织工具和纺织技术虽然仍在持续发展,但生产模式始终未能跳出个体手工的旧式道路,而向机械化、集体化方向发展。即使明清朝时期出现了小范围的集体手工作坊,也终究未能扩大发展,对整个纺织行业而言只是大海里的一朵水花,转瞬即逝。到西方工业革命以后,机械化的大工厂生产模式彻底统治了纺织行业,中国的纺织工业也就顺理成章地成为了明日黄花,优势不再了。

如今,中国的纺织业经过多年发展,已具备世界最完整的产业链,最高的加工配套水平,众多发达的产业集群应对市场风险的自我调节能力不断增强,给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。