古代城市的繁华,就是隆隆转动的水磨日复一日“磨”出来的。

一个小工具改变世界,就是水磨在历史上的真实写照。这个看似寻常又古老的机械,藏着不少历史的秘密。

水磨(watermill),用流水推动水轮产生动力,并将其用于研磨、滚动或槌打的装置。虽然今天人们对水磨已经屡见不鲜,然而在工业革命之前,这种水力机械无疑是顶尖科技之一!而更令人匪夷所思的是,这项发明竟然一前一后,几乎同时出现在欧亚大陆的东西两端,这究竟是怎么回事呢?

汉朝人桓谭在谈到伏羲发明杵臼的时候曾说,后人更进一步用畜力和水力来带动杵臼。此外,同一时期的杜诗也发明了一种利用水力鼓动风箱的机械。虽然相关记载都语焉不详,但它们表明当时中国已经掌握了一定的水磨技术。注意,这里定义的水磨比通常的中文含义宽泛一些。

比他们略早的希腊地理学家斯特拉波(Strabo)记录说,本都王国米特里达梯六世(Mithridates)的王宫旁边就有水磨。本都王国是一个位于黑海南岸的希腊化国家,它在米特里达梯六世统治末期被古罗马征服了。

古罗马不仅征服了众多希腊化国家,同时也继承了希腊文化。曾经为凯撒效力的维特鲁威(Vitruvius;公元前80/70年-公元前15年)写了一本书,叫做《建筑十书》。这是西方古典时代遗留下来的唯一一部建筑学专著,同时也是一部影响巨大的经典名作。他在书中第十卷比较详细地描述了水磨的原理和工艺。

总而言之,东西双方使用水磨的时间相隔这么近,让人不敢相信是各自独立发明的。从上面的历史记载来看,希腊人和罗马人比汉朝人,提早几十年使用水磨;而且他们对水磨的阐述比较详细,同时期的汉朝人只有寥寥几笔。这些证据表明水磨可能是希腊罗马人发明的,它随着丝绸之路传到了中国。

那么,水磨究竟有什么神奇之处,值得丝绸之路沿线的民族竞相模仿?制造水磨的技术门槛又到底如何?接下来让我们一探究竟。

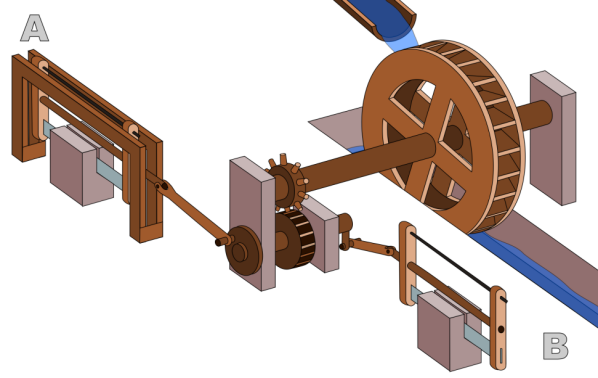

想要制作出一台水磨,首先要有水轮。这是一种带有叶片的轮子,专业术语叫做转子;水流可以轻易地推动它。轮子中央固定着一根轴,水轮转动产生的动力就靠它传递出去。

有了动力,怎么将其利用来研磨、滚动或槌打呢?光有轴不行,还得靠齿轮。齿轮是一种很常见的机械零件,两个齿轮互相咬合就可以用来传递动能。由于它传动效率高、传动比准确、功率范围大,所以广泛应用于现代工业生产。别看它这么“现代”,其实早在公元前4世纪,中国人和希腊人就开始使用齿轮了,这也是汉朝人可以很容易地仿制水磨的重要原因。

仔细观察维特鲁威水磨的模型和水力锯大理石示意图,就会发现水磨做功的原理一点也不难理解。两个齿轮,一个固定在水轮的轴上,另一个带动把手做圆周运动,最终带动锯子做往复运动,也就是锯大理石。

图中的锯子完全可以替换成桓谭的杵臼和杜诗的风箱,因为杵臼和风箱也是做往复运动。当然,由于杵臼不是做水平方向的往复运动,所以这台设备还需要做一点调整。如果需要研磨的话,例如磨面,调整就会更大。

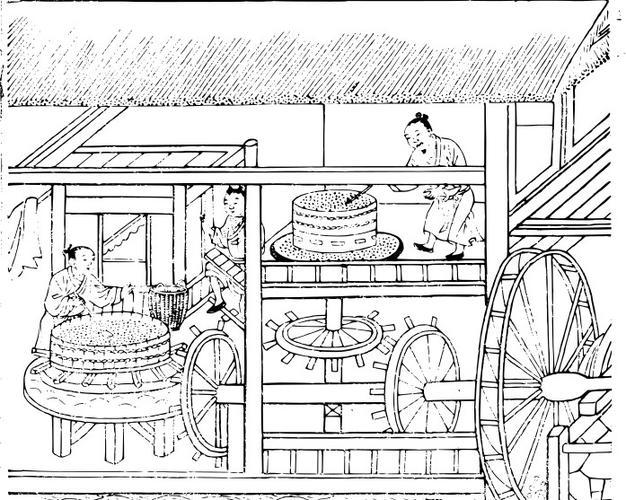

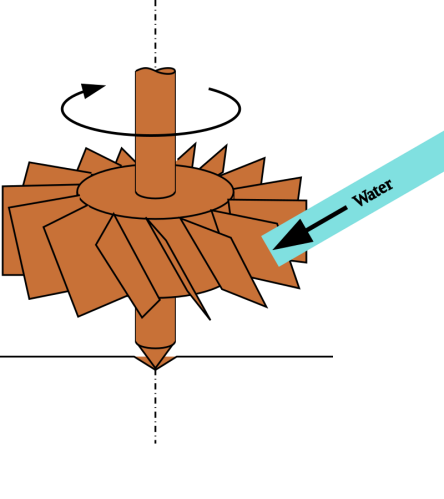

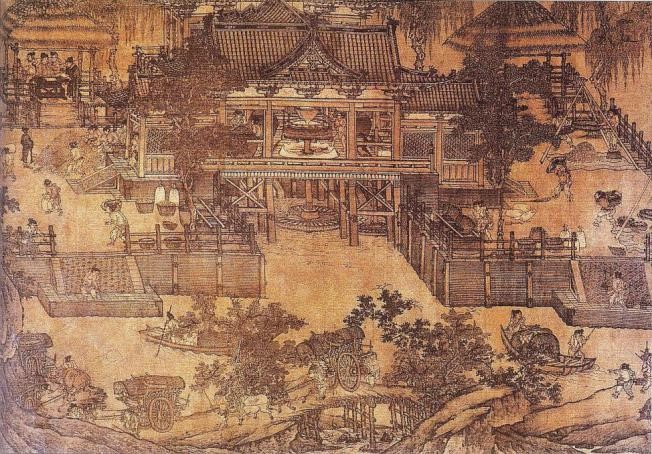

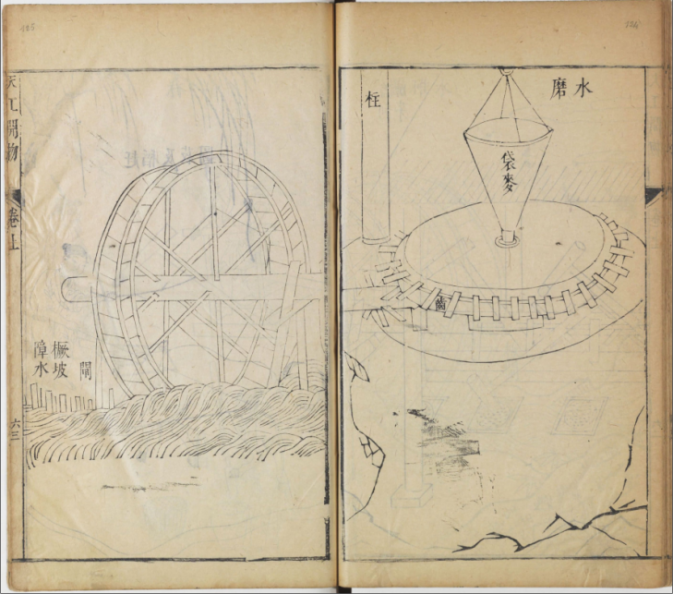

例如《清明上河图》中,带动石磨的是竖轴水轮。这和常见的水轮略有差别,需要控制水流冲击某一侧的叶片从而产生动力。它的特点是省略了复杂的齿轮系统,直接带动石磨转动;缺点是需要较高的水流速度,并且只能带动直径相对较小的石磨。维特鲁威水磨则通过专门的齿轮系统克服了这些缺点。《天工开物》中的水磨也是如此。

千万不要小瞧了这种工具。水磨不仅可以研磨、滚动或槌打,稍加简化还能成为水车。

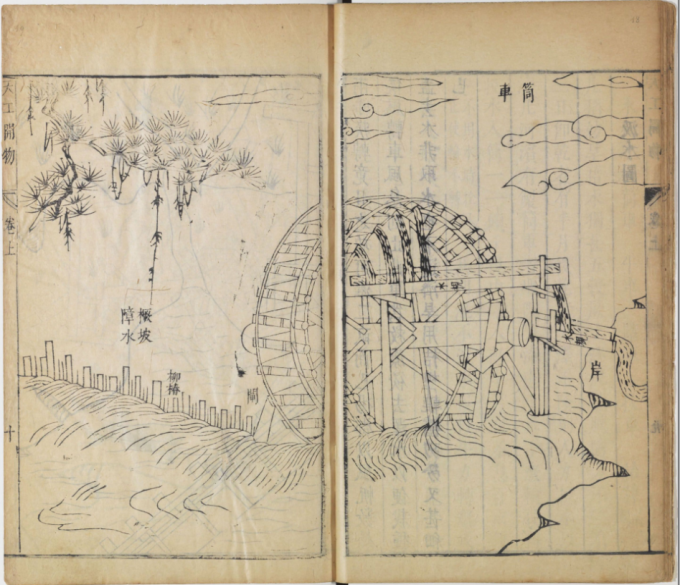

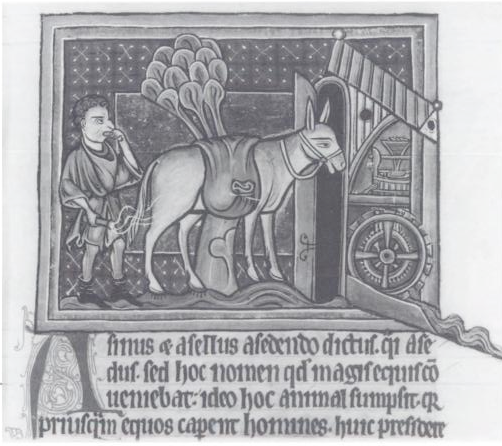

水车需要增加汲水装置(如竹筒),却不需要轴和齿轮来传动,中国把这种装有竹筒的水车叫做筒车。筒车要从河流中抽水,只需要依靠流水推动;但如果要从平静的湖泊抽水,就必须依靠人力、畜力等驱动。水车也同样在西方出现,维特鲁威还在书中有过介绍。

通过上面的例子可以看出,水磨的用途非常广,包括食品加工、木材加工、金属加工等,其中以食品加工最为常见。

中世纪的英格兰,在1086年时就至少有5624个水磨。到1300年左右,这个数字已经上升到1万到1万5千之间,而英格兰领土面积大约是13万平方公里,这就是说大约每10平方公里就有1个水磨,密度相当之大!中国方面虽然没有确切的数字记载,但可以肯定的是自隋唐以来水磨就已经开始普及了。

回顾历史,公元1世纪之后,中西双方的水力机械发展就从同一起跑线上开始了比拼。最终率先实现质的飞跃的,是西方人。蒸汽机的改良标志着工业革命的开始,从此以后能源利用方式不断升级。比如水力发电,虽然同样是利用水能,但其效率比起水磨真是一个天上一个地下。因此,20世纪以来水磨逐渐丧失了商用价值,只剩下观赏价值。