没有麻醉的时代,手术和凌迟真没啥区别。

“疾病是死亡先锋,它引导你严肃思考并反省一生所为。人之一生充满悲伤苦痛,大多时候苦痛是短暂的,但也可能一直持续下去……”

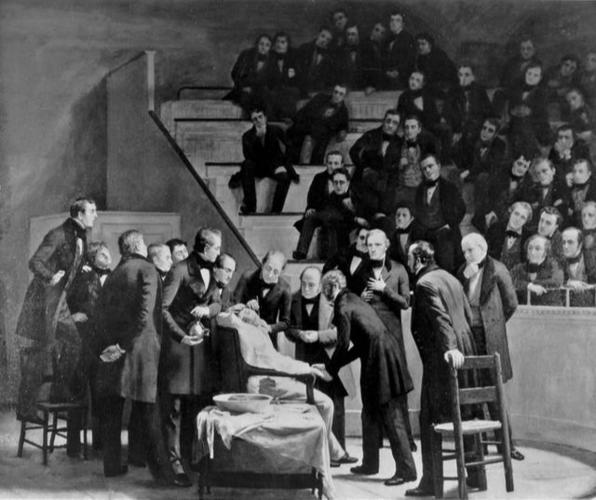

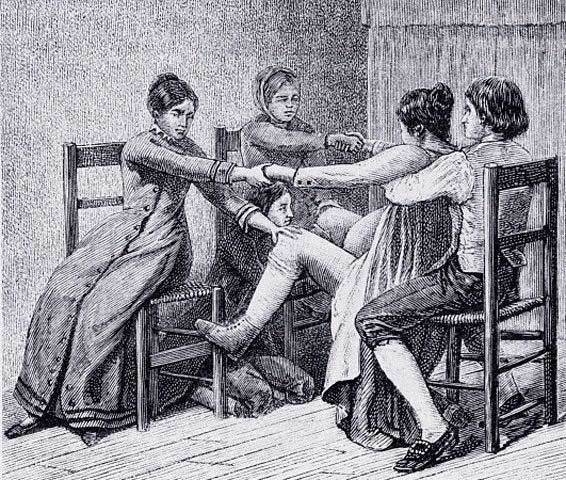

十九世纪上半叶,英国圣托马斯医院手术室外,牧师要对每位即将走向手术台的病人进行如此一番布道式的疼痛宣教。彼时的外科教科书,很少谈论解除疼痛的方法,没人关心病人是否舒适,疼痛被认为是不可避免的宗教苦难。

人们默默地忍受着这理所当然的苦难,直到人们最终找到了这苦难的解法——麻醉。

其实,关于麻醉药的传说古已有之。中国东汉末年的名医华佗就曾利用麻沸散来减轻病人的痛觉,然后进行外科手术;而西方,在很长的一段时间内采用诸如放血、甚至大棒击打头部的方法让病人在手术时失去知觉;日本江户时代末期的医生华冈青洲还根据华佗麻沸散的典故,研制出了名为“通仙散”的药剂。这种药物的主要成分是欧伤牛草,又称曼陀罗。曼陀罗原本被用作止痛剂或安眠药,华冈青洲将其改进后制成了麻醉剂。

而在19世纪中期之前,麻醉药虽然已经产生,但都是用生物成分,其剂量不仅不好控制,制备也非常困难。1842年,美国人克劳福德·朗将乙醚作为麻醉药进行外科手术,这是人类历史上第一次有记载的化学麻醉。遗憾的是,他的工作在当年仅有同事和极少数人知道,没能迅速传播开来。

最终,真正使麻醉学得到广泛应用的是美国牙科医生霍勒斯·威尔士。

一开始,威尔士也是将乙醚当作麻醉剂来使用,但因其手术恢复期长且可能造成不良反应,1844年,他开始转向研究“笑气”,也就是一氧化二氮,并将其用作麻醉剂拔牙。相比于乙醚,一氧化二氮能使病人丧失痛觉,而且少量吸入后仍然可以保持意识,不会神智不清,拔牙的新纪元到来了!而这种具有麻醉效果的吸入式气体,却彻底改变了威尔士的人生。

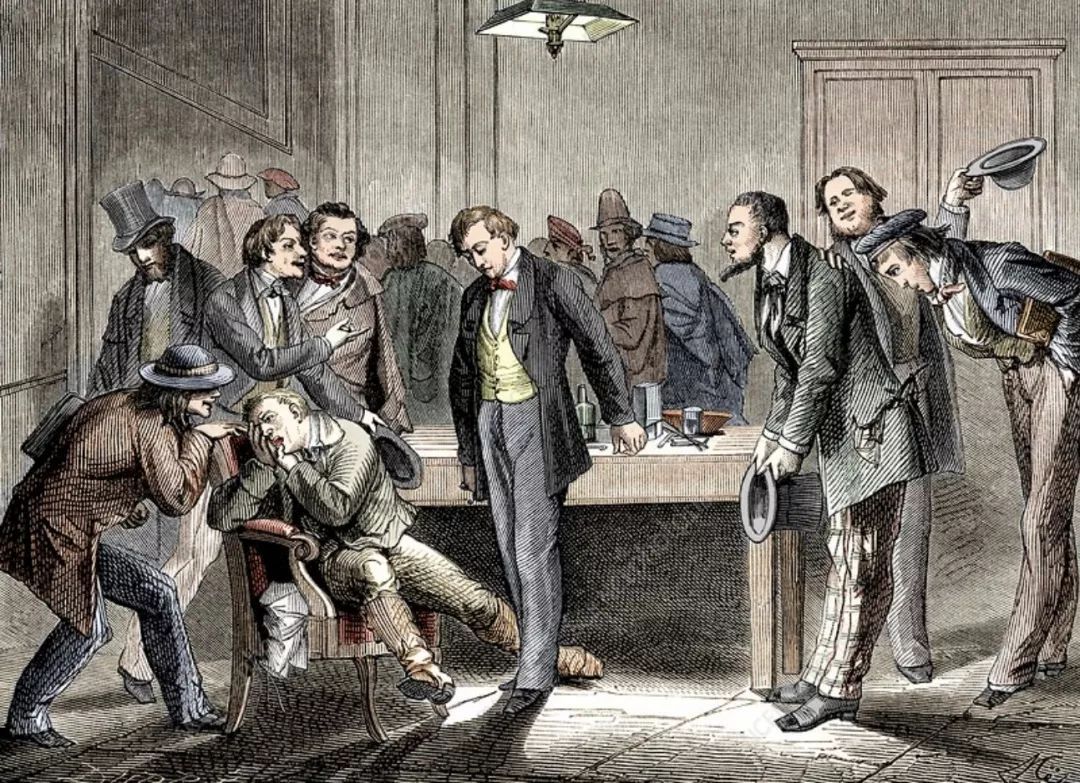

为了将笑气的使用推广开来,威尔斯向哈佛大学申请公开演示笑气麻醉,1845 年,在哈佛医学院的一间教室中,他进行了公开演示。这次演示中,笑气没能被病人正确吸入,以至于手术接近尾声时那位患者开始扭动、极不配合,甚至痛呼出声。观看的学者们都嘲笑威尔士并大声起哄:“骗子!骗子!”

一场原本应大获成功、影响深远的展示变成了一场闹剧,威尔斯也因此备受打击。之后两年他干脆放弃了牙医行业,转行成了一名旅行推销员。但在此期间,他并没有放弃对麻醉剂的研究。

1848年,威尔士灵感爆发,将研究方向瞄准了用氯仿(三氯甲烷的俗称)进行麻醉。

当年1月,他独立做了一个月关于氯仿的试验,在过量使用中发生了精神错乱。在氯仿的作用下,威尔士走上纽约街头,往妓女身上泼酸,随后他被投入了声名狼藉的纽约托姆布斯监狱。

随着药物作用的减弱,威尔士慢慢开始清醒。绝望之中,他意识到了自己所做所为的荒谬并在极度沮丧中自杀:他割断了自己的腿动脉。令人伤感的是,他在生命中的最后时刻吸入了一定量氯仿以抑制疼痛。

命运虽然没有眷顾威尔士,但他尝试的几种麻醉药物迅速流传开来,尤其是氯仿。19世纪50年代,在维多利亚女王最后两个孩子的出生过程中,医生约翰·斯诺就使用了氯仿作为麻醉剂。

19世纪后半叶,医生们针对麻醉剂的给药方式进行了深入的研究。1880年,威廉·梅斯文使用导管,使氯仿气体直接输入病人的气管,这一方法被今天的乙醚、氯仿全身麻醉术所沿用。直到今天,这两种物质仍是全身麻醉时最常用的麻醉剂。

由于氯仿易产生含卤素的自由基会损伤肝肾,因此后来人们仿照氯仿的结构,开发出了氟代烃类麻醉剂。此外,20世纪人们还开发了注射给药的麻醉剂,以全身麻醉药物巴比妥类麻醉剂为代表,它们具有高的脂溶性,能轻易地透过血脑屏障达到大脑。

如今,麻醉剂已成了手术治疗的标配,并随着技术和医学的进步而进一步发展。