对甜味的追求几乎是人的一种本能。

人类对甜味有着不可抑制的欲望,这种冲动远超正常的生理需求。也因如此,从人类有享乐的意识开始,就会留意身边一切有甜味的东西。

史前时期,人类就已知道从鲜果、蜂蜜、植物中摄取甜味食物,在这些自然甜味的来源中,蜂蜜因为久耐储存的特点尤为受到人们青睐。直到现在,所谓“留着奶和蜂蜜之地”都是理想生活和应许之地的代名词。

蜂蜜之类的天然糖分固然美好,但产量低,还受到季节性的影响。比如冬天百花凋谢,这时候就不能指望蜂蜜能继续产出了。天然性的糖分远远不能满足人类对甜味的追求,在这种情况下,人类在很早的时候就开始想办法人工制糖。

历史上,人类在用谷物酿酒的过程中无意间发现了人工制糖的秘密。谷物中的淀粉可以水解成麦芽糖,这是最早的人工制糖化学成分,被称为饴糖。最早的饴糖出现在中国西周时期,《诗经》中有“周原膴膴,堇荼如饴”的描述,这里的“饴”就是指饴糖。

从西周至汉代,史书中都有饴糖食用、制作的记载。其中,北魏贾思勰所著的《齐民要术》(第89篇“饧”)中最为详尽。书中对饴糖制作的方法、步骤、要点等都做了叙述,为后人长期沿用。时至今日,这类淀粉糖的甜味剂仍有生产,在制糖业中也有一定地位。中国民间习俗中,小年夜这天要用饴糖供奉灶王爷,因为饴糖粘牙,灶王爷就回不到天庭说主人坏话了。从这个古老的习俗中,可见饴糖在中国传统生活中的地位。

除了饴糖外,人类利用的另一种糖是蔗糖。甘蔗原产印度,中国春秋战国时期就已经有使用蔗糖的记载。屈原《楚辞·招魂》中记载的“胹鳖炮羔,有柘浆些”,这里的“柘”即是蔗,“柘浆”是从甘蔗中取得的汁。说明战国时代,楚国已能对甘蔗进行原始加工以获取有甜味的汁液。两汉时期,中国的文人们对甘蔗这种植物已经不陌生。到了三国时期,魏文帝曹丕甚至用甘蔗当剑同手下的将军比武。不过,此时的甘蔗用途大约也只是“嚼着吃”,或者榨取汁液。陶弘景在《名医别录》中写到:“蔗出江东为胜,卢陵也有好者,广州一种数年生,皆大如竹,长丈余,取汁为沙糖,甚益人。”这里描述的种蔗区域更加广阔,种蔗技术也已提高,且已经制出了砂糖。这种砂糖是将蔗汁浓缩至自然起晶,成为带蜜的糖,比先前甘蔗饧的加工技术又提高一步。

唐宋年间,中国的制糖业在对蔗糖的开发基础上已经颇具规模。

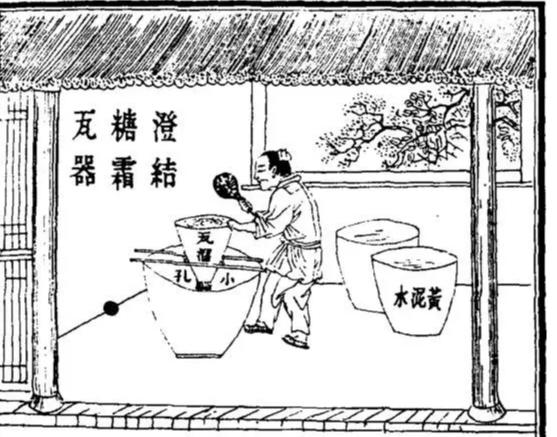

公元674年,中国发明了用滴漏法制取土白糖。该法用一套漏斗形的陶器,配以瓦缸和其他小设施,将蔗汁熬至相当浓度后倒入瓦溜(漏斗形陶器)中,从上淋入黄泥浆,借助黄泥浆的吸附脱色制取土白糖。白糖的出现,标志着制糖技术达到了一个新的高度。这种土法制糖在中国沿用了千余年。唐大历年间(766~779),四川遂宁一带出现用甘蔗制取冰糖,这为制糖业增添了独特的产品。而北宋的王灼撰写出中国第一部制糖专著──《糖霜谱》,分别记述了中国制糖发展的历史、甘蔗的种植方法、制糖的设备(包括压榨及煮炼设备)、工艺过程、糖霜性味、用途、糖业经济等。

甘蔗在进入中国的同时也进入了西方世界。

公元前510年,波斯皇帝大流士侵略印度时发现了“芦苇产蜂蜜却没有蜜蜂”的秘密,而把甘蔗称为“味道甜美的芦苇”,这个秘密的发现为波斯带来了巨大的财富。一千多年以后,阿拉伯人入侵波斯,发现了蔗糖的制作方法,并将其带入自己的领地。西欧人发现糖,则是在十字军东征时,返家的十字军兴奋地谈论这种“新的香料”以及其美妙的味道,于是在接下来的几个世纪,西欧与东方开始了源源不断的糖进出口贸易。但糖的价格非常昂贵,是只有贵族才能享用的奢侈品。

蔗糖的平民化和欧洲对北美的征服、黑奴贸易有密不可分的关系。7世纪,阿拉伯人把印度的甘蔗种植技术传入西班牙、意大利,自此,地中海沿岸开始有甘蔗种植。15世纪末,哥伦布将甘蔗制糖技术传至西印度群岛,很快又传至古巴、波多黎各,欧洲强国开始在殖民地发展大规模的甘蔗种植园和制糖工业。

正是由于殖民地贸易的兴起,蔗糖的广泛种植,糖果制造商才开始试验各种糖果的配方,并大规模地进行生产,从而使糖果进入了寻常百姓家。

19世纪初期,机械制糖的技术开始兴起,这要归功于另一种产糖植物——甜菜。1747年,德国化学家A·马格拉夫发现甜菜块根中含有蔗糖,但未受到重视。19世纪初,拿破仑战争期间,英国从海上对欧洲大陆实行经济封锁,欧洲海上运输因之受阻,一些急需物资和食品,如蔗糖等无法从海上运往欧洲大陆,这种情形客观上促使了欧洲甜菜制糖业的迅速发展。

在这期间,甜菜制糖技术完成了渗出提汁、糖汁加灰、二次碳酸饱充清净、多效蒸发、真空煮糖结晶和离心分蜜成糖等基本技术。并越过大西洋,传播到美洲,继而传播到亚洲,遍及世界各地。由于甜菜制糖大部分工艺也适用于甘蔗制糖,因而很快被甘蔗制糖业所采用,但甘蔗制糖和甜菜制糖在澄清工艺上有较大的不同。在取汁方面,甘蔗糖厂仍基本上采用压榨取汁的方式。

进入20世纪以后,人类对甜味的追求依然没有停止的迹象,且出现了类似糖精之类的化学甜味剂。随着人们生活水平的改善,摄入过多糖分带来的肥胖和亚健康等问题开始被重视,饶是如此,人们仍然不放弃对甜味的追求。

直到现在,制糖工艺仍是支撑人类甜味需求最主要的工业,这门古老的技艺也将在新技术和新需求的带动下完成自己的进化。