前因:杨坚登基;后果:平定陈朝。

文/全历史 李曳白

前因

杨坚登基:杨坚登基称帝之后,着手改革官制。

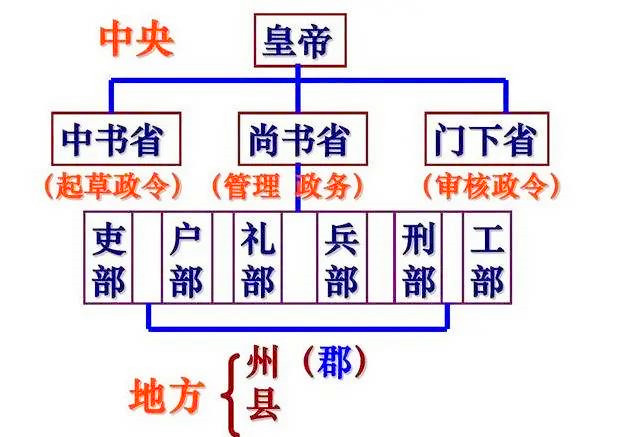

公元581年,隋文帝废除北周六官,仿照汉魏制度,设立三省六部。

向杨坚提出官职改革意见的,是他的同学崔仲方。崔仲方出身河北博陵崔氏,是当时最有名望的世家大族。北周宣帝死后,杨坚掌握大权,崔仲方奉命从淮南回到长安,两个人见面高兴得不得了。当天晚上,崔仲方就给杨坚提了十八条处理时事的意见,都被杨坚采纳。后来,崔仲方见时机成熟,又劝说杨坚称帝。

杨坚称帝后,崔仲方提出废除北周六官,设立三省六部。除了想要仿照汉魏以来的政治制度,提高行政效率,展现隋朝作为新生国家的正统性之外,这也是崔仲方和杨坚在见证了几十年的政治风波后,想出来的一个比较成熟的,稳定政治局面的办法。

三省的第一个部门是尚书省。它也是六部的上级机构,统管国家行政的基本事务。崔仲方把汉魏以来相关职务整合起来,让它们分别负责官员、户口、礼乐、军事、刑法和工程等国事,并根据负责工作的不同,将它们划分成吏、户、礼、兵、刑、工六个部门,统称六部。

但六部涉及的工作内容太多,统合六部工作的上级机构,需要统一交给尚书省负责。为了防止尚书省的长官尚书令权力过大,尚书令的官职也几乎从不授人。负责处理尚书省政务的高颎,是杨坚最重要的心腹大臣,也才只做到了尚书省的二把手尚书左仆射。

三省的第二个部门是中书省。因为杨坚的父亲叫杨忠,为了避讳,杨坚将中书省改名叫内史省。

内史省是文人聚集地,出任内史的大都是皇帝亲近,主要给皇帝写文件。虽然他们是文人,但也能掀起政治大风浪。杨坚和崔仲方都没忘掉一个重要的事实,那就是杨坚上位,最初全凭两个内史兴风作浪。

这两个人是刘昉和郑译。北周宣帝临病逝前,已经说不出话,两人负责草拟遗诏,大搞政治投机。两人找到国丈杨坚,想让杨坚辅政。杨坚不知真假,听后犹豫不决。刘昉一看急了,说你想做就做,你要是不愿意,辅政大臣的名字,我就写我自己了。

这样的人品,杨坚可以靠着他们篡权,但当了皇帝之后,就对他们有所忌惮。所以,设立三省中的内史省,也是调派亲信出任要职的好时机。刘昉和郑译被抬到位置更高却没有实权的官职上,内史之职由杨坚的信任的大臣李德林出任。

门下省也是组成三省的部门之一,主要管理皇城和宫廷内部皇帝生活起居。比如给城门、尚食、尚药、符玺等,其实就是给皇帝看门、做饭、送药和看管玉玺的。它的设置同样承袭汉魏以来的制度。

不过,这些人虽然管的事琐碎,但因为接近皇帝,对权力的影响十分重要。北周权臣宇文护曾经毒杀过两代北周皇帝,靠的就是对门下省官员的掌握。崔仲方曾经给宇文护当过参军,对这些事情十分清楚。

而杨坚本人曾被北周宗室赵王宇文招等谋害,多亏从行的将军元胄在旁救护,才得以逃过一劫。杨坚很清楚靠近皇帝的门下省官员,始终对皇帝保持忠诚的重要性。

三省六部一经设置,周礼六官制度就没有了存在的意义。更何况,它的存在还妨碍皇帝权力的加强。

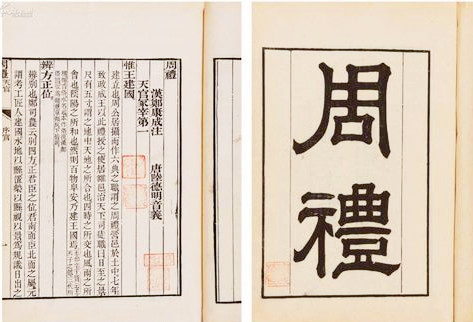

周礼六官是由北周实际开创者宇文泰仿照《周礼》设立的六个官职,以大冢宰这个职位为首。设置六官时,宇文泰身份是西魏权臣,出任的职务是大冢宰。因此,六官虽然分头负责政事,但都要向大冢宰汇报工作。

这样,大冢宰成了权臣跋扈的同义词。北周功臣赵贵曾出任大冢宰,因为野心膨胀谋反被杀。而专权十多年,杀死了杨坚老丈人独孤信的宇文护,也是在大冢宰的职位上被周武帝诛杀的。

如今杨坚登基称帝,大权在手,哪儿还需要旁人来当大冢宰呢?崔仲方和杨坚一合计,决定取消大冢宰的官位,既然大冢宰没有存在的必要了,周礼六官就成了五官,变得不伦不类,也没有存在的必要了。

就这样,杨坚在崔仲方的建议下,废掉了北周六官,实行三省六部制。这个举动,既是对汉魏以来政治制度的发展做出的总结,也是他们基于政治考量做出的最佳选择。

后果

平定陈朝:杨坚完成隋朝建立的政治制度革新,逐渐充实国立,着手灭陈。

结论:三省六部的确立,权力集中于皇帝。成为隋唐两代三百多年通行的政治制度,为历代借鉴沿用。