前因:唐收复两京之战,郭子仪与安庆绪对战,收复长安、洛阳两京;后果:河阳之战(今河南孟州),史思明与唐军对战,兵败河阳

文/全历史 菲菲依尘轻

前因

唐收复两京之战,郭子仪与安庆绪对战,收复长安、洛阳两京

公元758年,唐肃宗平定安史之乱,与燕帝安庆绪、燕军将领史思明交战于邺城(今河南安阳),史称“邺城之战”。

前一年,唐朝在收复两京之战中获胜,安庆绪战败逃到了邺城。当时,唐肃宗把心思都放在返还长安,没有继续追击安庆绪。于是,安庆绪得以借机集齐六万军力,准备再战。

唐肃宗在长安安顿好后,开始回过头来对付安庆绪。

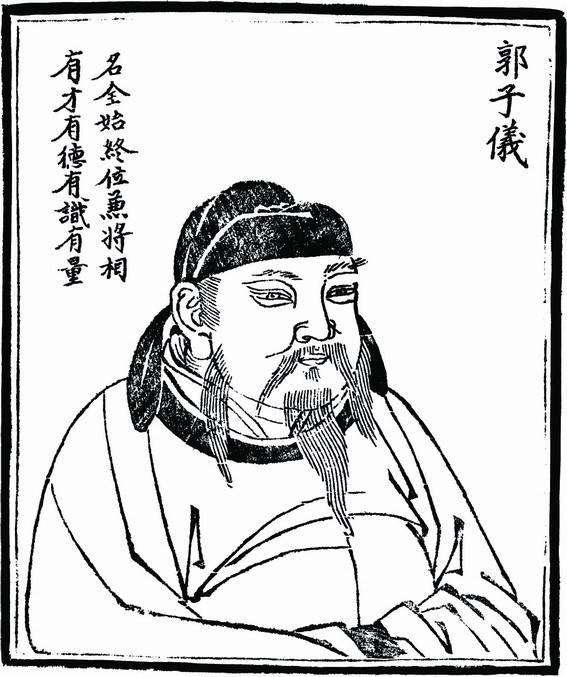

唐肃宗对此战势在必得,他命郭子仪、李光弼等组成节度史联军,命宠臣鱼朝恩作监军,率领二十万兵力,向邺城进发。

另一边,安庆绪得知唐军进攻,派人送信给远在范阳(今北京)的史思明,请求史思明出兵救援。史思明原本不想答应,因为此前与安庆绪内讧,差点被安庆绪杀害,所以史思明对安庆绪并不信任。但是,安庆绪承诺史思明,若此战胜利,可将燕帝之位让给史思明。

于是史思明出兵,率十三万大军,分别驻军在滏阳(今河北磁县)与魏州(今河北大名县),与守在邺城的安庆绪三方包围唐军。

相比之下,唐军整体的兵力远远强于敌军,胜算非常大,只是被安庆绪与史思明包围,一时不能动弹。于是,唐军将领们便一同商议此刻的进攻策略。

李光弼认为,史思明强于安庆绪,应该先派部队攻击史思明,再攻打邺城。

但是鱼朝恩不这么认为,鱼朝恩觉得史思明是有备而来,无法轻易攻下,若与史思明开战,反而让安庆绪争取到脱逃的时间,此次战役必将功亏一篑。于是,鱼朝恩拒绝李光弼的计划,下令直接攻打邺城。

唐军决定攻打邺城的这一刻,便已决定了此战的输赢。

邺城经过安庆绪一年的部署,固若金汤,唐军一时无法攻陷。唐军见无法攻城,便引漳河水灌进邺城,想逼出安庆绪,但安庆绪仍坚持死守,不愿开城,战况陷入了胶着。唐朝将领李嗣业想领兵杀入城内,被燕军用弓箭射中,当场毙命,唐军因此失去了士气。

另一方面,史思明一直等待解救邺城的时机,不断地用战术迷惑唐军。史思明先是让所有部将往四方散开,拚命击鼓,以此威吓唐军。之后,再选五百精兵,跑去骚扰唐军,等到唐军反击,马上回营,以此拖累唐军。

不仅如此,史思明还派遣部队,伪装唐军,截获唐军粮草,以此断绝唐军粮源。唐军心态几乎崩溃,也不知该出兵攻击,还是按兵不动。

后来,唐军将领李光弼、王思礼,决定与史思明开战。史思明派出五万军力,个个骁勇善战,唐军一时无法将其击溃,向郭子仪求援,郭子仪便率领部队,加入对战。

就在两军交战时,暴风忽至,两军同时后退。唐军因无力再战,此次后退,竟一路奔逃,不再回归战场。史思明部队见状,决定回头追击唐军,同时,安庆绪也开城,率兵倾巢而出,两边夹击唐,唐军于是全军崩溃,退回洛阳,除郭子仪与李光弼全队归还,其他节度使部队几乎支离破碎。

后果

河阳之战(今河南孟州),史思明与唐军对战,兵败河阳

结论:邺城之战暴露了唐朝中央政府的缺陷,排兵布阵的严重失误,导致安史之乱原已平息的战火再次燃起,唐朝亦陷入久战的困境之中。