前因:隋文帝设立三省六部;后果:隋炀帝增设进士科。

文/全历史 李曳白

前因

隋文帝设立三省六部:新的官制设立,需要有充足的治国人才。

公元587年,隋文帝杨坚下诏,命令各州每年举荐三名人才到长安参加考试,通过者则留在长安做官,成为科举制度的开端。

杨坚创立科举的原因很简单,因为以前选拔人才的办法不好用。这之前,隋朝选人才的办法,是沿用魏晋以来实行的九品中正制。主要是看门第选人才,谁出身好,就能做官,出身不好的,也就没官做。

九品中正制不是尽善尽美的办法,一来出身好的人,也有可能不学无术,杨坚朝廷里的很多大臣,大都是出身贵族的赳赳武夫,打仗平叛还行,就是没啥文化,治国不行。

杨坚画像。

有个叫宇文深的将军,早年读书读的不耐烦,就跟身边的人说,读书不就是为了学会写名字么,一个人长期在书桌边转悠,那还不就成了迂腐的儒生!说完没多久,人就去从军了。隋文帝杨坚称帝,宇文深出了不少力,杨坚派他去治理凉州,因为不称职,干了一年多,杨坚就把他召回了朝廷。

九品中正制的第二个弊端,是如果当官的人都出身名门,皇帝容易被架空。杨坚就是大族出身,他父亲杨忠曾是北周的大将军,到了杨坚官越做越大,最后成了皇帝。他自己这样可以,但换了别人,不行。

杨坚的命令一下,各州按照规定,开始向长安举荐人才。来自河北的杜正玄出身平平,但很有才华。

当时科举考试的有两门:一个是明经,也就是考生解读儒家经典,主要考察记忆和博学。另一门就是杜正玄考的秀才,它不但考察文学才华,还让考生提出对治国的意见,比明经要难得多。所以这一年各地推举的人来到长安,人们发现,只有杜正玄一个人报考秀才。

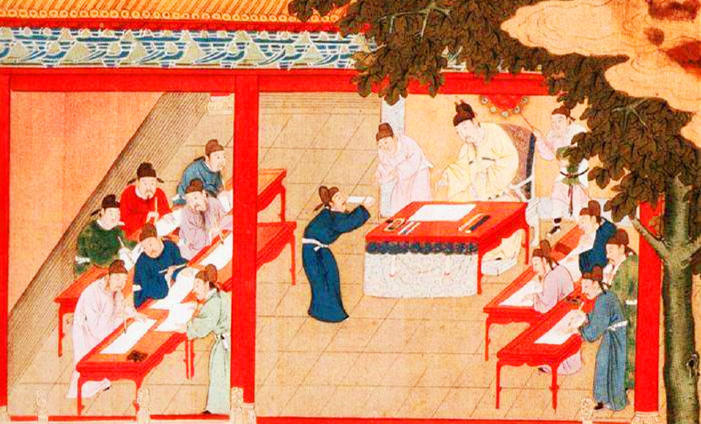

隋唐时期的科举景象。

但杜正玄有点倒霉。他遇见了重臣杨素。杨素出身世家大族弘农杨氏,是杨坚统治集团的核心人物,和宇文深只会打仗不同,杨素是个文武双全的能人,所以看不上河北地区来的寒酸文士。

杨素当时恰好负责考试,考官把杜正玄的卷子拿给杨素看,说这人是个人才,考秀才科考中了。杨素一听就生气了,说就是周公和孔子复活,也考不上秀才,地方官怎么想的,把这个人举荐上来。说完,就把都杜正玄的考卷扔到了地上,看都没看。

不过没多久,考官一大早找到了杨素,说考试截止日期临近,其他人都有了成绩,只有杜正玄还没成绩。杨素故意为难杜正玄,就跟考官说,你让杜正玄仿照司马相如和班固等四个文学家的风格,写四篇文章,我没时间等他,下午之前就要写完。

可没到下午,考官就带着文章回来了,把杜正玄写好的文章给杨素看。杨素看罢大惊,觉得杜正玄完成了不可能完成的事儿,称赞说果然是个好秀才!

杨素画像。

杨素出身世家大族,他故意为难杜正玄,实际上是豪族高门对贫寒士人的政治歧视。只不过杜正玄凭借超人的才华,赢回了公正的待遇。这也说明了科举创立之初,在实践操作中所遭遇的时代和政治阻力。

当然,并不是所有人都像杜正玄那样幸运。和杜玄正一起来考明经的那些人,或许大多数都落榜了。

整个隋文帝开皇年间,考上明经并记录在案的,只有个叫韦云起的人。这人还出身于京兆韦氏家族,韦家势力雄厚高不可攀,用当时的谚语来形容是“去天尺五”,意思是就算和天比,也就矮了一尺五寸。

隋朝初年有211个州,按照朝廷的规定,每个州举荐3个人,一年就有六百多人,但这些人都没有在历史上留下什么痕迹。这也说明了新制度的完善,不会是一蹴而就的,仕宦途径仍旧被世家大族所占据。

隋文帝仁寿三年(603年),杨坚继续下诏命令各州县选拔人才,明确提出地方官员要寻访闾阎乡里,从最基层的地方入手,把治理国家的人才一网收尽。

隋炀帝继位后,设立进士科,主要考察人才对国家治理的意见,成为日后科举制中最为重要的考试科目。大业年间,有个叫房玄龄的年轻人,从济南千里迢迢赶到长安参加考试,一举考中。

不过,因为关中统治者对山东河北文人的固有偏见,房玄龄没有被重用,他常在家里跟父亲说,我看大隋要亡国了。几年之后天下大乱,房玄龄把自己对国事的意见写好,塞进了一根竹杖里,拄着它去找李世民。

后来,科举制经过在唐代近三百年的逐步完善,为后来的历朝历代沿用。

后果

隋炀帝增设进士科:隋炀帝在隋文帝创立科举制后,继续完善科举制度。

结论:科举制的创立,加强了中央权力,为隋唐以后历代所沿用,直到清朝末年。