“我们曾经被欺骗,我们也曾经互相欺骗。我们不能再欺骗后人了。”

据澎湃新闻报道,著名诗人、作家邵燕祥先生8月1日在北京逝世,享年87岁。

消息传出后,在社交媒体上引发了众多悼念之声,如华东师范大学中文系教授陈子善发微博称:“沉痛悼念正直敢言的诗人、散文家邵燕祥先生逝世!”;历史学者傅国涌则说:“邵燕祥先生安然离世,想起他的诗句‘生逢奥斯维辛后,难写风花雪月辞’,‘假如生活背叛了你/你不要背叛自己’。他的作品尤其是几种回忆录……白纸黑字,重若千钧。”

1933年,邵燕祥生于北京一个职员家庭,从中学开始就在报刊上发表杂文、诗歌和散文式的小说。其中,他最初发表的《失去譬喻的人们》《偶感》《橘颂》《病》几首诗都是寄给沈从文,然后沈从文转给周定一。由此开始,邵燕祥受到鼓励,不歇手写诗并及于其他体裁,称沈从文和周定一为恩师。

1949年初,北京解放,邵燕祥终止在大学一年级的学业,到北京电台工作。1951年,邵燕祥任中央人民广播电台记者、编辑,出版第一本诗集《歌唱北京城》,诗的风格也随之发生转变。

“我的童年和少年时代的生存环境,就是战争。我从1947年开始发表诗作,那时正是国民党统治时期,我的诗歌基调是悲凉的、控诉的。我用悲凉和控诉鼓舞斗志。1949年之后诗歌基调才转入光明、乐观的气氛,《歌唱北京城》就是欢庆革命胜利。这种转变,符合主流文学的要求。但是写了两年,我就写不下去了。……我感到无以为继,想歌唱,却空洞、苍白。但是不久,我很快找到了新的诗情,既符合内心要求,又符合大的文学潮流。国家第一个五年计划发布,我感觉到国土上涌动着即将开始社会主义建设的政治气氛和激情。”2017年,邵燕祥对《中华读书报》说。

1954年,邵燕祥作为中央台的工业记者下到东北工业厂矿基地,大半年的时间在鞍山、抚顺、长春汽车厂工地跑来跑去,写了一组以社会主义建设为题材的诗歌。这些诗歌受到当时读者和文学界的认可,被认为反映了青年社会主义建设者为第一个五年计划的实现而奋斗、献身的精神。

1956年,邵燕祥的诗歌从歌颂建设转向对生活中一些消极现象的批评与讽刺,人生急转直下,遭遇批斗。到了1958年2月,邵燕祥称自己被迫在定案材料上签字,接受定为资产阶级右派分子的结论:开除党籍,撤职降级,下放劳动。这是他人生的转折点,他也曾在写给儿女的《沉船》里宣告“死在1958”。

相比许多知识分子在“反右”和“文革”期间自杀,邵燕祥活到了“文革”结束。在回顾从1945年到1976年的创作与生活时,他说:“假如为我过去30年树一座墓碑,应该严肃地铭刻这样两行字:政治上无名的殉难者,文学上无谓的牺牲者。”

1979年,邵燕祥恢复政治名誉,重获发表作品权利,担任中国作协《诗刊》副主编。他也重新开始创作,在1980年代末和1990年代初出版了被认为最好的诗集《最后的独白》和《五十弦》,“《五十弦》集中体现了我自80年代,特别是其中后期以来所信守的‘不再配合任何时事,而只写真情,写自己’这样一个思路”,他说。

那时,他还写了大量针砭时弊的杂文,称自己“以鲁迅为师”,并于1998年获得第一届鲁迅文学奖、第一届全国优秀散文杂文奖。

除了诗歌、杂文、散文、随笔,邵燕祥晚年最为人称道的是写作大量反思过往的回忆录,以正直敢言的私人叙事见证大时代的波澜,如《我死过,我幸存,我作证》《一个戴灰帽子的人——1960—1965:“文革”前夕,一位右派分子的迷失》《找灵魂 : 邵燕祥私人卷宗:1945——1976》等,获得诸如新浪网、腾讯华文好书和《南方周末》等多家媒体的“年度十大好书”称号。

在《我死过,我幸存,我作证》序言中,邵燕祥希望读者把他的回忆录“当作一个小人物走过一个大时代的亲历来看”。

2013年,在接受《南方人物周刊》采访时,80岁的邵燕祥说自己的一生是失败的人生:“回顾我走过的路,基本上是一条失败的路。不过屡败屡战,我是困兽犹斗。……如说一生也有成功,最大的成功,是我有一个完整的家庭。我的孩子们至少体谅我,虽然他们并不怎么看我写的东西。我特别跟他们交代过,不要学我,不要从事文字工作。”

两年后,他在接受媒体采访时,称自己曾是“政治童工”。在那篇采访中,访谈人问到他在《找灵魂》里曾说的话:“我们曾经被欺骗,我们也曾经互相欺骗。我们不能再欺骗后人了。”

邵燕祥解释称:“那个光指我们在重大的政治问题的时候,在重大的历史问题的时候,我们是跟着说假话,相信说假话……如果说政治问题、政治局面的改变相对要有一个不是很短的时间的话,那么恐怕整个社会道德面貌的改善从‘文革’结束起也要百年以上,两三代人之后,还看我们这两三代人究竟有作为还是无作为。”

他再次重申:“我写一些回忆文章等等,并不是为了诉苦、喊冤,那个没有意义,主要是为了我们能够认识那段历史,在那段历史里,当局是怎么样思考和实践的,而我们做出的选择,你说上当受骗也好,一心救国也好,总之也是各种各样的动机,不可一概而论。”

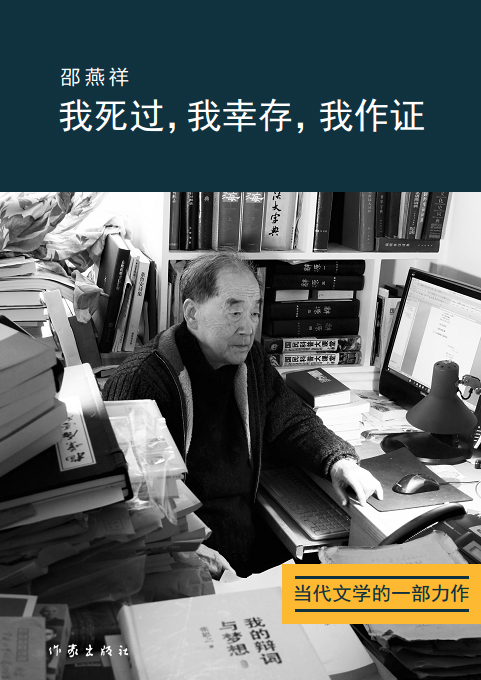

题图为邵燕祥