前因:狮心王理查去世;后果:孟福尔议会召开。

文 | 陆伯让

前因:狮心王理查去世

1199年,狮心王理查一世去世,由弟弟约翰继位。约翰在位期间,对外战争屡屡失利,而赋税大幅增加,同时与教皇因任命主教产生矛盾,招致贵族的反对。

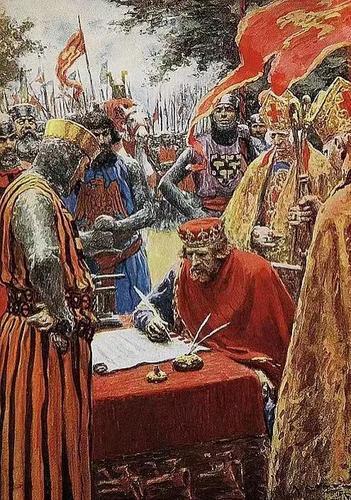

1215年,金雀花王朝国王约翰被迫签署《大宪章》,被限制了很多国王的权力。

约翰继承了狮心王理查的王位,他继位后和理查的私生子争斗,残酷地杀死侄子们还有其他叛乱贵族,因此约翰和不少贵族结仇。

接着约翰对法国的战争失败了,没有夺回领地诺曼底,得了个“失地王”的称号,而且战前榨取资金已经引起人们的不满。

偏偏这时候约翰还和教皇起了矛盾,对于任命主教的人选各执一词。教皇开除了约翰的教籍,约翰被逼得赔礼道歉。

面对这样的国王,英格兰贵族和市民受不了了,他们站到了一起,想要给国王“立立规矩”。

立规矩的第一步:人们先从老文件里找依据。

1213年8月,反对者联盟的领导人兰顿大主教翻出了一百多年前的《特权令》,这是金雀花王朝开国君主亨利二世所写,在加冕礼上颁布的重要法令。

兰顿主教拿着这份文件,哭诉着约翰坏了祖宗规矩!

比如文件规定:在主教确定之前,国王不能剥夺教会财产,约翰剥夺了;再比如禁止征收市镇乡村的货币税,约翰也征收了……这下人们是理直气壮地反对约翰国王,北方的骑士们也有样学样,拒绝交税。

男爵们则找到了更古老的依据,要求恢复古代习惯的自由,就是最初国王和臣子之间约定俗成的义务和权利,更多的要求可不能提了。

原来,一开始国王把土地封给贵族,对于实力强大的贵族不能随便支使,贵族把一部分土地又分封出去,国王更使唤不了这些新的封臣。

这样的反对还不足以让约翰就范,于是男爵们武装起来,加上商业行会和其他贵族纷纷加入,从北到南,他们都拒绝效忠国王,开始了和国王的战争,最后连平民也加入了进来。

立规矩进入了第二个阶段,逼迫国王订立新规矩。

面对国内的形势,约翰雇佣了弗兰德等地的外国雇佣军,但是反对者实在太多,几乎涉及各个阶层,反对者的军队和国王的军队在温莎城堡外对峙着,约翰只能屈服了。

1215年6月,教会的主教和贵族代表陆续和国王见面,讨论出了初稿,并且盖上了王印。

贵族很谨慎,这份初稿马上被送给其他等消息的贵族,大家都阅读后,贵族代表们才开始和国王正式谈判,拟定了《大宪章》。

最后在19日,国王和25名贵族代表签署了《大宪章》,贵族们向国王宣誓效忠。就这样《大宪章》签署完成,马上被誊抄数十份,送到全国各大贵族领地还有教会,宣读并保存起来。

后来日本、美国,包括清末立宪,都学习英国宪政,《大宪章》也就成为世界宪章之母。

不要看大宪章后来有这么牛哄哄的名头,它刚刚签订后,立刻就被约翰国王撕毁了,实在是不想被里面的条款限制,那可是足足63条。

教皇为了争取约翰的支持,也大骂《大宪章》亵渎了王权。

既然谈不拢,英国开始了内战。

立规矩的第三阶段:反复确认规矩。

内战没多久,约翰在行军途中病重身亡,继位的亨利三世才9岁。王室为了小国王的王位能稳定,向贵族寻求支持,贵族们趁机要求国王重颁《大宪章》。

之后亨利三世想要征税,《大宪章》又被翻出来重申,亨利三世在位50来年,他大概听贵族叨叨《大宪章》了十几次。

之后的几个世纪里,在反复的修改确认中,大宪章只剩下三条,它在王权衰弱时被拿出来限制王权,在王权强势时隐匿身影,在新阶层争取权利时,被当做武器,逐渐成为英国宪法性文件。

后果:孟福尔议会

约翰的儿子亨利三世一直受大宪章束缚,在试图扩张权力时,遭贵族反叛和软禁,贵族孟福尔以摄政名义召开由贵族、僧侣、骑士和市民参加的会议。

结论:《大宪章》成为宪法性文件后,为君主立宪制的确立奠定了基础。