欧洲刮过的中国风,发端于11世纪,经几个世纪的流变,在18世纪达到了巅峰,全面渗透到欧洲人生活的各个层面。诞生于此时期的洛可可风格,可以说是对中国文化的憧憬与向往的反映。

1742年,在欧洲艺术之都巴黎的一次沙龙上,四件油画作品吸引了几乎所有人的眼球:《中国皇帝上朝》、《中国捕鱼风光》、《中国花园》和《中国集市》。

贵族们争相收购,买不到的,便把那些以这四幅画为蓝本、用毛和丝编织的挂毯抢购一空。

布歇《中国花园》1742年

17、18世纪,中国艺术风格以它新奇、精致、柔软、纤巧和幽雅,成功在欧洲掀起了一股中国风“Chinoiserie”。

早在中世纪,中国精美的丝绸、瓷器,这些凝聚中华民族智慧和美感的实用工艺品,就经由丝绸之路,源源不断地运抵阿拉伯,再转道欧洲,成为欧洲各国君主收藏中的上乘之品。

德累斯顿“日本宫”内专门展示东方瓷器的长廊

17世纪初,海上霸主荷兰创立了荷兰东印度公司,开始直接与远东通商,经由阿姆斯特丹转运欧洲各地的中国物品,深得各国宫廷的喜爱。

路易十四亲政后,此类物品在法国广为流传。

法国人与生俱来就喜爱精美细巧的东西,制作精巧、充满异国神秘的中国工艺品,很快就成为法国上流社会的抢手货。

夏尔丹《静物》:一套中国瓷器

从17世纪末,中国便成为对法国最富吸引力的国家。中国的瓷器,漆器、丝绸、绣品,甚至轿子、镜子、扇子和服装,也是法国宫廷和贵族竞相购藏之品。

王公贵族都以拥有中国工艺品而自豪,他们在家中设有“中国室”,或辟出“中国角”,展示他们收藏的中国工艺品,中国工艺品成为一种权势、财富的象征。

意大利都灵王宫的中式房间

在这样一种中国风潮流中,许多仿制品也应运而生,在民间广为流传。中国艺术走进了千家万户,成为18世纪欧洲争相追逐的一种时尚。

同时,中国艺术中重装饰的特点,也对风靡欧洲18世纪的洛可可艺术提供了有益养料。

洛可可艺术中,到底藏有哪些中国元素?

洛可可艺术中的中国元素

中国风绘画作品

洛可可风格绘画作品中,经常出现中国元素,这些作品大致可分为两类:一类是描绘想象的中国世界;另一类是以中国元素作为装饰点缀。

布歇《中国捕鱼风光》1742年

想象的中国世界

法国洛可可代表画家布歇的作品中,有一个明显的特色,就是描绘了很多中国的风景或事物。

布歇并没有来过中国,他只能凭传教士带回法国的资料,描绘想象中的中国世界。他在作品中,精细描绘了瓷器、团扇、伞等中国工艺品。

布歇《中国象棋》1741-1763年

比如这幅《中国象棋》,中国女子身着传统服饰,膝盖上摆着一副棋盘,一手托腮正在思索棋局,她身边有一个光头的中国男孩正在观棋。

他们置身于一个充满热带风情的园林中,女子坐在一把中国椅上,男孩背后的四角柜上,放着一只巨大的中国瓷罐;瓷罐顶上坐着一个敞胸露怀的弥勒佛。

瓷罐上的弥勒佛

但仔细一看还是有些奇怪之处:女子手中的棋盘不是中国传统的围棋,而是国际象棋;女子丹凤眼搭配欧式大平行双眼皮。处处充满着中西结合风情。

《中国象棋》(局部)

点缀的中国元素

布歇的作品中还包括另一类中国风作品:在充满洛可可风格的房间内,点缀以中国元素。

比如1742年创作的《梳妆》,场景复杂、纷乱,有一种说不清道不明的暧昧。画中女郎身着蓝、白色罗布,“绵羊卷”的发型,粉色的内裙、壁炉台上的粉色脖带、仕女手上粉色蝴蝶结的白色帽子,包括女子的黑痣洛可可妆容,搭配着两座中国风屏风、一套瓷茶壶、一只香炉、一把团扇。

梳妆

另一件于1743年完成的《斜倚在躺椅上的女子》,画中女子身穿的最新款式的粉、白色洛可可时装,斜靠在洛可可式家具上,房间的墙壁饰以洛可可纹样,整幅画色调有着洛可可式甜美。但壁架上的青花茶具和瓷雕,以及画面右侧的屏风透露出中国风情。

这可能就是18世纪法国上流社会家庭的真实模样。

布歇《斜倚在躺椅上的女子》1743年

中国风工艺品

洛可可时代的欧洲人,对于中国的认识,大多不是通过文字,而是由于那些浅色的瓷器、色彩飘逸的闪光丝绸,向他们展现了梦寐以求的美好生活的前景。

中国茶具,意大利瓷器博物馆收藏,1743年,

瓷器

17世纪后期,瓷器就已成为欧洲进口的大宗货。1670年,路易十四就下令在凡尔赛宫内建著名的大特里阿农宫,专门陈列他所收藏的中国青花瓷。

凡尔赛宫内收藏的瓷器

中国瓷器在欧洲的销路,随着社会经济的发展而不断增长,这刺激和推动了欧洲仿效中国瓷器建立自己的制瓷业。1709年,德国率先在欧洲正式成功制造出硬瓷。

欧洲产的中国瓷盘

对于享乐的法国贵族,在40年代开设了塞夫勒皇家瓷厂,专门制作高档瓷器,作为艺术装饰品加以陈列,而不被作为日常用品。

这种粉色和绿色系的塞夫勒瓷器,颜色多以粉绿蓝为底,瓷体上常手绘有天使、花朵纹案,唯美奢华的极致典范。

塞夫勒皇家瓷厂生产的中国风瓷器

瓷雕

瓷器厂除了生产使用性瓷器,还催生出一种小型雕塑的新形式:陶瓷雕像、瓷座钟等。

这种充满异国情调的小摆设,颇得洛可可式房间装饰的喜爱。

中国音乐家,1755年,切尔西陶瓷制作厂

瓷钟,通常用青铜佛像或中国人像装饰。有的钟面上,标的不是罗马数字而是杜撰的汉字。

【法】艾蒂安·雷诺阿设计的挂钟,1735年

壁毯

1776年,乾隆帝收到一份特殊的礼物——绘制有乾隆皇帝形象的法国挂毯。

这批乾隆形象的挂毯,由法国国王路易十五委托制作,挂毯纹样由布歇绘制,皇家博韦作坊根据布歇的设计图样编织完成。

布歇的这《中国挂毯》系列壁毯,描绘的就是他想象中的中国世界,且不论其中存在某些与实际现实不符的物象,但无论从内容选择还是画面构图来说,对于18世纪的欧洲人而言,都是妥妥的中国风。

布歇设计的中国风格壁毯之《舞蹈》

服装

中国工艺品的纹样,诸如缠枝纹、卷草纹、云气纹、凤纹、云雷等,为洛可可时代的服饰带去了新的启发。

这个时期,法国的印花织物为“花的帝国”。当时主要采用“蔷薇”和“兰花”,再用茎蔓把花卉相互连接起来,就像中国的折枝花卉,有时还会配上一些各种鸟类、蝴蝶,甚至中式阁楼形象。

洛可可服装采用中式纹样

中国风居室

约翰·谢布贝尔在《关于英国国民的书信集》这样描述道:

“房间里每一把椅子、每一个玻璃镜框、每一张桌子,都必定是中式的:墙上贴着中国墙纸,图案满纸,却无一摩写天然……房间的几面墙上,中国情调的小壁架托着呲牙咧嘴奇形怪状的瓷狮子,放在也是瓷制的花棚架之中,黄铜箔片被漆成了绿色,就像阿卡狄亚的情侣们—样在树阴下躺着。”

别具风情的明清家具、各种瓷器、瓷雕工艺品……这些成为西方家居空间中最受追捧的中式元素。

饰有中国纹样的钢琴,1754年

在之前提到布歇的两件作品:《斜倚在躺椅上的女子》和《梳妆》中,那作为背景装饰的中国屏风,着实引人关注。

这个时期,十分流行中国屏风。屏风以金、红、绿三色为主,勾勒着花鸟图样,是室内陈设的不二之选。

上图:维也纳皇家家具收藏的一座18世纪中国屏风

下图:布歇《梳妆》中的中国屏风

此外,还有各类黑漆、绘有中式图案的家具,这些家具同各种陈设、小摆件一起构成了一间“中国屋”,在欧洲流行开来。

18世纪40年代,约翰·帕克的妻子凯瑟琳夫人继承了萨尔特伦宅邸,他们着手进行改建和装修,张贴大量的中国壁纸。

不仅是室内设计,欧洲国王甚至还在自家园林建起一个中国屋,比如德国波茨坦夏宫的“中国茶室”,建于18世纪,亭子四周镶嵌的是想象中的东方风格的镏金雕像。

整体为三叶形,宝塔形尖顶,仿棕榈树形状立柱,门口有砂岩中国人像。内部的穹顶上绘制中式人物和花瓶。

Johann Friedrich Nagel《中国茶室》1790年

约翰·戈特弗里德·布林设计的中国茶室

位于英国白金汉郡斯托的帕拉第亚宅的花园中的这座中式别墅,建于1738年,是英国花园里的第一座中式别墅。

帕拉第亚宅的花园中的中国屋

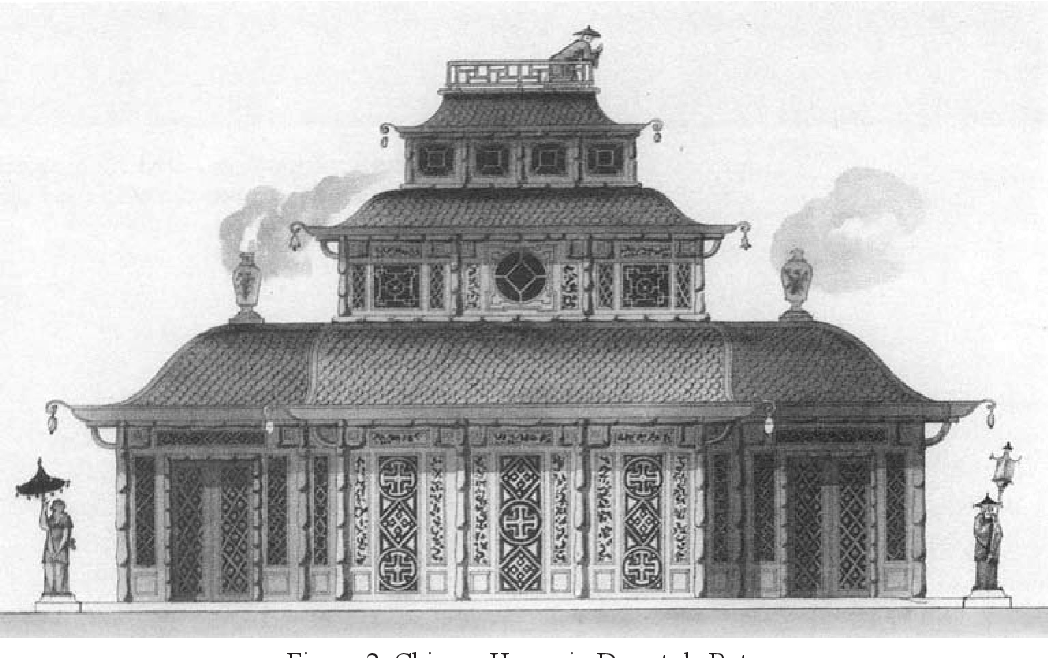

法国莱滋荒漠林园的中国屋,这座雅致的小屋有三层,每层有翘起的飞檐,外面用仿竹梁柱和繁复的花格嵌板装饰。

巧妙仿制成香炉形状的烟囱,亭子四角手执灯笼和雨伞的中国人像,更突出其中式特色。

上图:莱滋荒漠林园中国屋老照片

下图:莱滋荒漠林园中国屋设计图

欧洲刮过的中国风,发端于11世纪,得到了马可·波罗等曾旅行中国的冒险家、传教士的有力助推。

经几个世纪的流变,在18世纪达到了巅峰,全面渗透到欧洲人生活的各个层面。从日用物品、家居装饰到园林建筑等,上至王公贵胄,下至商贾乡绅,都趋之若骛。

诞生于此时期的洛可可风格,可以说是对中国文化的憧憬与向往的反映。

以上提到的诸多中国元素只是冰山一角,如果感兴趣,可以在我们发布的其他洛可可时期的作品中,寻找一下熟悉的中国身影。

18世纪切尔西的陶瓷工厂生产的瓷器