古代才子们的第一志愿是做官,而不是当文学家。

文/全历史 锦灰堆

公元831年9月3日,唐代诗人元稹病死于鄂岳节度使任上(治鄂州,今湖北武昌)。

以往为人所熟知的元稹,是写出“曾经沧海难为水,除却巫山不是云的”的痴情才子,是与白居易合称“元白”、开启“新乐府运动”的伟大诗人。

但与此同时,元稹也是敢于弹劾权贵,曾经官至宰相的一朝臣子。

元稹的耿直与执拗,完全不输于反对迎佛骨的韩愈(此处可a至819年12月12日的潮州)、直言“怼”皇帝的范仲淹(此处可a至1052年6月19日的徐州)、拒绝陪领导喝酒的王安石(此处可a至1086年5月21日的南京),以及讽刺上司的苏轼(此处可a至1037年1月8日的眉山)。

所以,元稹在为官期间屡遭贬谪,恐怕也与他这种性格息息相关。

那么元稹都经历了些什么?他又是怎样一个人呢?

第一,他是急于做官的望门才子 。

元稹是北魏皇族的后裔(此处可a至496年2月2日的洛阳),祖上世代为官。对于入仕这件事,他本该没有寒门学子的迫切之心。但是,元稹八岁丧父,身为长子要担负起整个家庭,所以他从很早便开始抄书贴补家用。

元稹少有才学,但是为了尽早做官,他在科举考试中选择了更易考取的“明经科”,而非最受重视的“进士科”。果然,他在十五岁时一次考中。

不过,他及第之后一直不受委任,二十四岁时刚刚当上校书郞的小官,直到二十八岁与白居易一起又应考“制举”(皇帝特设的考试),才获得“右拾遗”的谏官之职。

元稹上任第一天就急着履行谏官的职务,接二连三地向刚刚继位的唐宪宗上疏。

自安史之乱(此处可a至755年12月16日的北京)后,藩镇势力过大一直是唐代皇帝的心病。再加上刚刚结束的永贞革新中,为首的王叔文凭借太子老师的身份获得唐顺宗的信任,继而主持革新。这件事在当时被认为是近臣专权的行为,唐宪宗继位后便将王叔文赐死。元稹为了尽快得到皇帝的垂青,第一篇上疏便是《论教本》,直言为皇子选择老师之事应该慎重。同时建议唐宪宗加强对皇子的培养,为日后对抗藩镇储备人才。

宪宗看后果然十分欣赏。元稹又连续上谏,涉及内容广泛,又都是关乎政局的大事,宪宗召他当面询问。

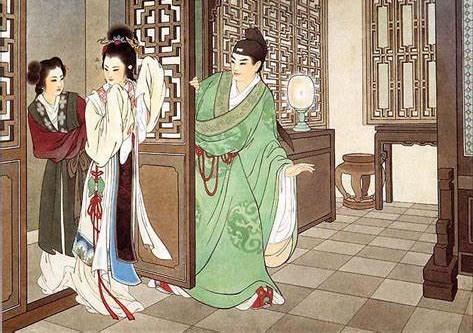

除此之外,为了仕途升迁,元稹还放弃了自己的情感。寂寂无名之时,元稹曾与远亲崔氏之女相爱,但后来却迎娶了韦氏之女韦丛为妻,甚至还随韦氏一家搬到洛阳住了半年。其中的原因就在于韦丛的父亲韦夏卿高居尚书之职。至于那位崔氏,后来元稹为了纪念这段感情,用自己的故事写成了著名的《莺莺传》。

第二,他是挑战权贵的耿直“诗豪”。

元稹在东川(今四川东部及重庆地区)任监察御史时,大胆弹劾东川节度使私自增收赋役之事,又没收了大量被不法侵占的土地和奴役,白居易称赞他“其心如肺石,动必达穷民,东川八十家,冤愤一言申”。

虽然元稹弹劾成功,但也因此得罪了朝中权贵,以至遭到排挤,赋闲洛阳。于是写下了著名的《遣悲怀三首》,借由妻子韦氏的亡故痛陈自己仕途不顺的悲戚。诗中那种承自杜甫的写实风格,形成了革新诗歌的“新乐府运动”。

元稹被贬后也依旧坚持秉性,不改以往对权贵的态度。

转年,元稹在奉诏回长安的路上,遇到当时得宠的宦官仇士良等人。仇士良为了住进驿站上房,将原本已经入住的元稹赶了出来。

元稹不忿,出言理论,挨了仇士良手下的鞭子后,又予以还击,打伤了仇士良。

事后,元稹被唐宪宗以少辈轻狂、有失臣子体面为由,贬至江陵(今荆州)十余年。期间,元稹与同遭贬谪的白居易往来赠诗,派遣心中苦闷,无意间创造出了“次韵相酬”的诗歌新形式,引得士人纷纷效仿,一时江南纸贵。

第三,他是留情才女的情圣。

如果说贬谪之时,元稹依靠给挚友白居易写诗来排解苦闷,那么仕途得意时,元稹的诗又是于才女间留情的利器。

元稹出任东川监察御史时,正值意气风发,听闻蜀中女诗人薛涛芳名,便相邀见面。两人交流诗歌也谈论政治,感情日深。元稹赞服于薛涛的才华,称她“言语巧偷鹦鹉舌,文章分得凤凰毛”,而薛涛同样被元稹的才情和容貌深深吸引,在两人相见的第二日便写下“双栖绿池上,朝暮共还飞”的缱绻之句。

不过三个月后,元稹因为得罪了权贵调离四川,两人被迫分离。元稹写下《寄赠薛涛》表达对薛涛的思念,而薛涛更是用情至深,特意将信笺染成桃红色,裁剪成适合写诗的尺寸给元稹回信,即是有名的“薛涛笺”。

不过薛涛身在乐籍,地位卑贱,对元稹的仕途没有助益,甚至还会因此给他招致污名,于是两人的恋情不了了之。最终,薛涛换上道袍,筑起一座吟诗楼,独自终了余生。而元稹则继续在他多舛的仕途中浮沉。

后来,元稹升任越州(今绍兴)刺史时,认识了当红一时的戏班女主角刘采春。虽然刘采春当时已为人妇,但元稹滞留越州七年间,与刘采春往来不断,称她“篇咏虽不及(薛)涛,而华容莫之比也”,就是说刘采春比薛涛漂亮。之前元稹写过《寄赠薛涛》,这次又写下了《赠刘采春》,赞她“言辞雅措风流足,举止低回秀娟多”。

元稹与刘采春虽然相处日久,但这段感情最终也因为二人门第悬殊,随着元稹入朝为相而无疾而终。元稹后来曾题诗作“因循未归得,不是恋鲈鱼”,被同僚调侃说元稹确实不是恋鲈鱼,而是怀恋越州镜湖边的“春色”。

元稹的真性情在官场之中固然会略显锋利,但他一生屡屡遭贬,也与他所处的中唐时期宦官专权、朋党相争的情况不无联系,这也验证了劣者占据一定比例时就会排挤优者的历史规律(详见规律74-劣币驱逐良币:为什么优秀者也会被淘汰?)。

历代评价

元之制策,白之奏议,极文章之壶奥,尽治乱之根荄。——刘昫《旧唐书》

公凡为文,无不臻极,尤工诗。在翰林时,穆宗前后索诗数百篇,命左右讽咏,宫中呼为“元才子”,自六宫、两都、八方至南蛮、东夷国,皆写传之,每一章一句出,无胫而走,疾于珠玉。——白居易