这个明末的文、理、工三科学霸,闲出了举世成就?

文/全历史 Alcaid

1611年9月13日,戏剧作家李渔出生于南直隶雉皋(今江苏省如皋市)。

作为戏曲理论家,他在前人理论的基础上,对古典戏曲的编剧与表演做了全面的论述,被视为中国历史上最完整、最系统的戏曲理论著作;作为通俗小说作者的李渔,他的《肉蒲团》惊世骇俗,被视为“淫邪之作”,屡遭封禁。

其实,在戏曲和文学以外,李渔在“文科”、“工科”和“理科”等方面都有涉猎,堪称古代的“全能学霸”。

接下来我们就详细了解一下。

“文科生”李渔是第一位“卖赋糊口”的专职作家。

中国古代的文科生,最理想的道路就是考科举。

1642年,李渔第二次到杭州参加乡试,但是兵荒马乱,行路不顺,他只能中途折返。两年后,清兵入关,朝代更迭(此处可a至1644年4月25日的北京)。出身商人家庭的李渔,家族事业和家产毁于战乱,自此他放弃了入仕的念头,承担起了养家的重担。

李渔选择了“卖赋以糊其口”的谋生道路,也就是靠写小说、写剧本赚钱。中国古代的文学家中,像李渔这样,完全没有正经营生,专靠写字赚钱的,可以说极为罕见,这注定不是一条容易的路。

第一,他需要十分勤奋。

1650年左右,李渔迁居杭州正式开始卖字生涯。他一度十几天就能写成一部剧,往往还一边写一边交戏班排演。并且,这些戏并非只顾速度不顾质量,名作《怜香伴》、《风筝误》都出自这个时期,至今这些作品还经常被翻排,呈现在现代戏曲舞台上。

昆曲《怜香伴》在成都锦城艺术宫的演出,这出戏讲的是一对女同性恋的故事。

其次,还得找准客户群。

明代末年,商品经济发展,出版业、戏曲行业都迎来小的繁荣时期,表面上看,卖字这个职业通路是存在的。但事实上,要养活一大家子人,光靠普通读者可远远不够。于是,李渔主动接近达官显贵和开明的士大夫,这些正有财力、有兴致的人,投其所好地进行创作,“以才换财”。

“工科生李渔”,为避乱世成为家居设计师。

明末清初之际,社会动荡,北有清军大军压境,内有李自成的农民军,文人间普遍存在一种末世心态,人人不考虑未来,只求及时行乐。于是书法、绘画、文物鉴赏、园林设计、戏曲等都有了大的发展。

李渔就是其中之一,他把大量的时间投入到认真研究生活本身上。

李渔认为自己生命中有两样绝技,“一则辨审音乐,二则置造园亭”。

李渔对园林设计颇有研究。他在不同地方分别居住于“伊山别业”、“芥子园”和“层园”,这些园子都是他亲自设计建造的。

更有趣的是他对室内设计的想法。李渔从切实需求出发,设计发明过很多小家具,比如暖椅。

冬日天寒,李渔便把桌子和椅子结合,密封起来。前后留小门,门里放嵌薄砖、镶铜的抽屉,开门将烧着的木炭送入,利用金属优秀的导热性,这个桌椅一体的装置很快就会暖和起来。

李渔发明的暖椅

这还不够,李渔在木炭灰上还放置熏香,将桌、椅、暖炉、香薰四者结合一体,甚至还能抬起来当轿子出行。这种物尽其用的改造不仅节省空间,同时还兼顾了实用性与审美性。

“商科生”李渔,则是迎合市场的初代文化企业老板。

李渔本性热衷于管理。家中上下五十口人,大小事务,向来都由他担任大管家。他还把这个爱好延伸到了事业上。

先是开出版社。

李渔靠剧作与小说扬名后,很快被盗版书商盯上了,他们争相翻刻李渔的作品,这其中以南京的书商最多。

李渔为了方便维护版权,干脆直接把家搬到了南京,并且同时开了个“芥子园书铺”,除了印发自己写的东西以外,他还进行市场调查,考察读者的兴趣之后,编辑出版了《西游记》、《水浒全传》、《千古奇闻》等书。这个书铺在李渔身后甚至还维持了200年的时间。

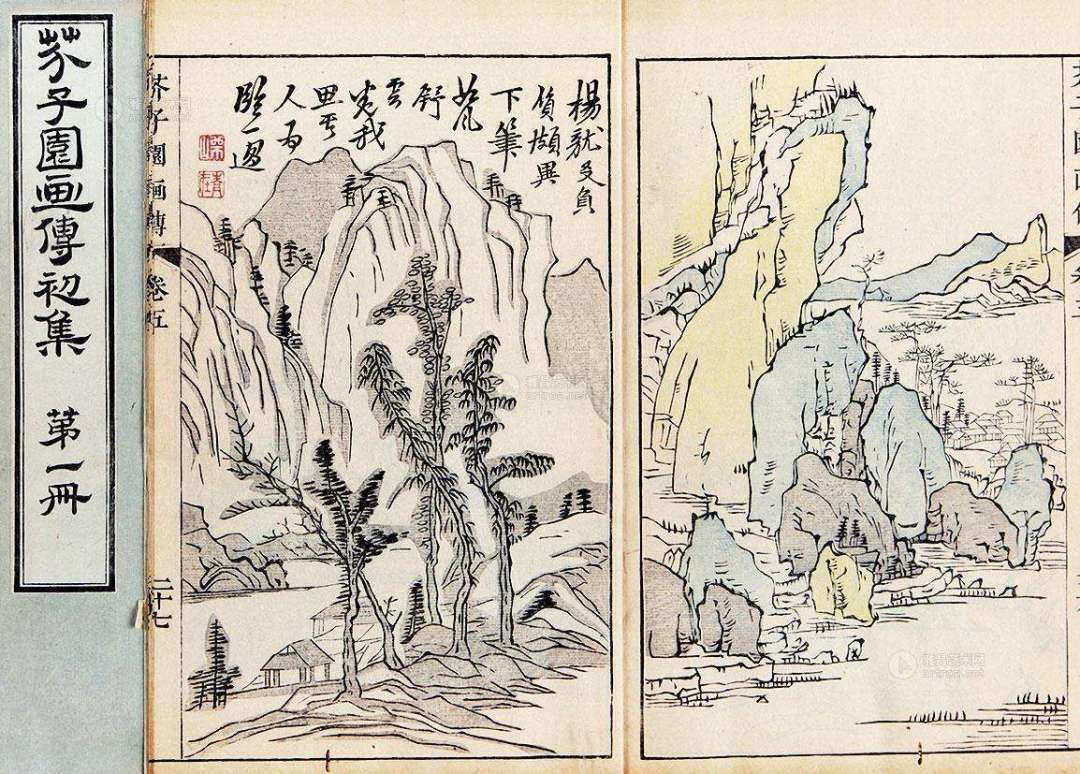

著名的《芥子园画传》,就是李渔编纂,至今仍常常再版,成为诸多画坛名家的启蒙之作

出版社事业发展顺利,受到鼓舞的李渔又开了戏曲家班。

其实,养戏班这种行为在当时的上流文人圈也不鲜见。沈璟、阮大铖(chéng)等人都有类似的经历,但他们一般只为自娱。李渔则不同,他是要赚钱的。

李渔亲自担任了戏班的班主、编剧和导演。一方面,他的编导才能确实出众;更重要的是,“李渔”这个名字本身就是活招牌。靠着这一手品牌营销,李家戏班很快就打出了名气,巡演了大半个中国。

李渔以前,著名的戏曲家往往以经典剧本传世,比如关汉卿、王实甫、汤显祖。但李渔的最大成就,则是将戏曲理论系统化、精深化。

不入仕途的李渔,或许真的是很闲,以至于探索了诸多兴趣爱好与变现形式。李渔得益于明末戏剧的商品化繁荣与市民阶层的兴起,他不仅通过《闲情偶寄》,以“闲”留名青史,还将自己的文艺才能与管理才能充分结合,开发了一条自产自销的完整产业链。

历代评价

1、“有慧性,善制作,工诗文,谙音律,遨游公卿间,通悦傥荡,有古滑稽风。”

——陈景钟

2、“谁说‘帮闲文学’是一个恶毒的贬辞呢……例如李渔的《一家言》,袁枚的《随园诗话》,就不是每个帮闲都做得出来的。”

——鲁迅