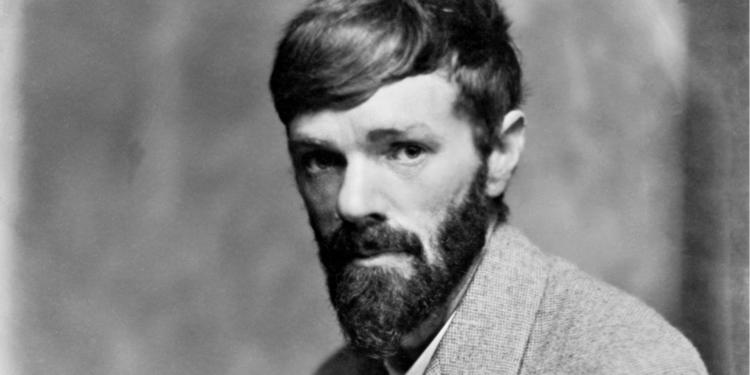

以禁书《查泰莱夫人的情人》暴得大名的劳伦斯,是怎样一个人?

文/全历史 Alcaid

1885年9月11日,英国文学家大卫·赫伯特·劳伦斯出生于诺丁汉郡的煤矿小镇伊斯特伍德。

劳伦斯以《儿子与情人》、《查泰莱夫人的情人》等小说闻名,这些作品给了他荣誉,也给了他污名,被当时的人看作“小黄书”的作者。

不过,劳伦斯这么写小说,并不是为了博人眼球。他只是太痴迷于世界的原始状态了——自然风光、人类本能,与爱。

那劳伦斯为何痴迷原始状态?他又是个什么样的人?

首先,劳伦斯是一个恋母眷乡的感性主义者。

在身边人的眼里,劳伦斯是一个敏感、软弱、又温情脉脉,全身心由感性主导的人。而这份感性的最初赋予者,就是他的母亲与故乡。

先看他的恋母情结。

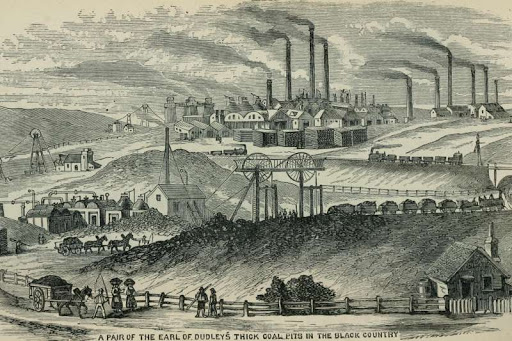

《儿子与情人》几乎可以看作是他的自传体小说。跟书里写得一样,劳伦斯的父亲是一个没受过什么教育的矿工,但母亲家境良好,教养出众。

劳伦斯的母亲原本就与丈夫没什么共同语言,在劳伦斯的哥哥去世后,悲伤的母亲就把全部的爱寄托在了劳伦斯身上。

劳伦斯在给友人的信里写道:“我们相互爱着,几乎像丈夫跟妻子那样的爱,同时又是母亲与儿子的爱。”在这个过程中,母亲的控制欲、父亲的嫉妒、儿子的爱与恐惧,共同构成了微妙的平衡。

由于母亲的缘故,劳伦斯年轻时的几段恋爱都不太顺利。他先后至少有过两个恋人,甚至与露易莎·巴罗斯订下过婚约,但最终都无疾而终。

再看他的故乡情结。

13岁时,劳伦斯离开家乡,去往伯明翰读书。但他一刻也不曾忘记家乡。在他的小说里,有大量的自然风光描写,而这往往都取自伊斯特伍德的真实场景。到伊斯特伍德去的劳伦斯迷,每几步路就能对书中的场景打个卡。

小镇伊斯特伍德如今,与百年前区别不大。典型的英国乡村风景。

其次,劳伦斯是一个崇尚本能的“性文学天才”。

对人、对自然的深深眷恋主导着劳伦斯的人生。同时,劳伦斯认为,爱的尽头是性,性,是人类世界的本质。

由于书中对人体与性场景的大量描写,劳伦斯常被一些人贴上艳情小说家的标签。他的作品,连带着文品,在很长一段时间内毁誉交加。

最著名的当属《查泰莱夫人的情人》一书,一边被誉为“一场性运动革命”;另一边,它又屡屡被禁,在英国、日本……全世界的出版社,为了这本书,可没少打官司。(此处可a至1960年11月2日的伦敦)

但他并非简单地为性而性。

就拿《查泰莱夫人的情人》来说,比较劳伦斯几次描写人物的裸体场景,其笔触是完全不同的。不受世俗拘束的梅勒斯,他的躯体散发着圣洁光芒的美;查泰莱爵士,失去了生命光泽,虽生犹死;而挣扎在其中的夫人康妮,对镜自揽时,忧伤地发现自己的身体在暗淡的生活中逐渐失去风韵。

这其中每一处描写,都寄托着劳伦斯对人物灵魂与情感的理解。

最后,劳伦斯是一个反对工业文明的流浪者。

先是爱情让他不得不流浪。

1912年左右,劳伦斯爱上了一位大学教授的妻子——弗里达。这位女士比他年长5岁,结婚多年,当时已育有3个孩子。

为了能顺利结合,他们私奔去了弗里达的故乡德国。然而,道德的压力,让劳伦斯难以面对弗里达的亲人。

于是他们返回英国,弗里达与丈夫办理了离婚手续后,与劳伦斯结婚。谁料第一次世界大战的爆发,又让德国妻子备受排挤。俩人居住在康沃尔郡的时候,屡屡遭到英国士兵的检查,最后,部队更是直接下了逐客令,他们不得不又一次搬家。

战后,他们的生活逐渐趋于稳定。

但劳伦斯不甘于此,又开始“主动流浪”。

工业革命带来了进步,也带来了污染。

在频繁的搬迁与持续的创作中,劳伦斯眼见英国工业化的弊端逐渐显现。在他眼中,工业文明破坏自然,让原本优美的风景被污染;也破坏人际关系,让人与人之间的感情消散,只以理性来处世;更破坏人性,使人走向机械化,变得了无生气。

劳伦斯于是以原始社会为理想模型,将视线转向了英国以外的地方。战后,他携妻子先后去往南欧、南亚次大陆、澳洲、中美洲……劳伦斯将他的旅途命名为“原始朝圣”,在他心中,这些未被现代化进程“污染”、带有神秘主义色彩的文明,比所谓的理智、欧洲式的“教养”要高尚得多,因为那里保留了人类的本能。

在19世纪与20世纪之交,欧洲处于快速城市化进程的时候,劳伦斯并不是唯一一个持这种期待的人(此处可a至1903年5月8日的大溪地)。乌托邦几不可求,但人类永远需要浪漫的想象。

历代评价

1、……浸透情欲的天才……我们这一代最伟大的富于想象力的小说家。

——福特·马多克斯·休弗

2、每个人都身兼公民和朝圣者两重身份,对于大多数人而言,其中一重身份会占据主导,而在劳伦斯身上,朝圣者的身份几乎排挤掉了公民的身份。

——威斯坦·休·奥登