贝多芬的早期创作时期为他之后的音乐生涯打下了重要的基础。在维也纳时期,他在吸收一些音乐大家如海顿、克莱门蒂的风格后,又开创了自己独特的风格。

贝多芬的早期创作时期包括波恩时期和维也纳时期。前一时期指贝多芬自出生到22岁一直居住在波恩的时期,为后来贝多芬的音乐教育奠定了良好基础。而后的1792年到1802年,他在维也纳创作了很多重要作品。

贝多芬1770年生于德国波恩。他最早的音乐训练来自他的父亲。他的祖父和父亲都是德国的官廷歌手。他的父亲望子成龙,一直迫切地想让他成为第二个莫扎特。

贝多芬诞生地

1779年,贝多芬开始和宫廷的管风琴师内弗(Christian Gottlieb Neefe)学习音乐。内弗对他很是欣赏,认为贝多芬将是莫扎特的继承者。后来贝多芬担任了当地教堂管风琴师的助理,并写下了最初的作品。1787年他初访维也纳,期间曾为莫扎特演奏,莫扎特也赞许过他杰出的音乐才能。

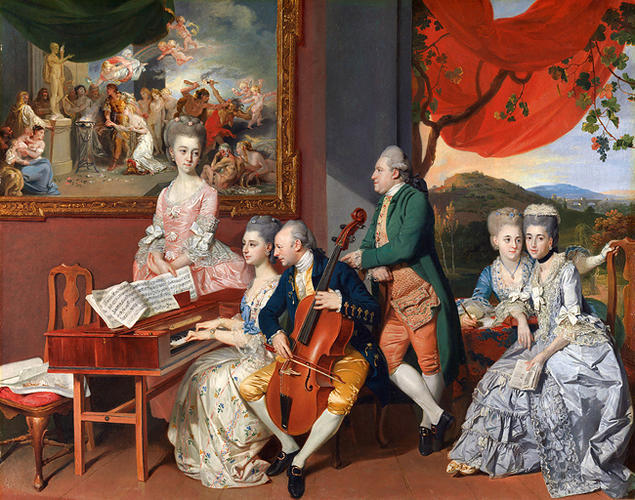

贝多芬的音乐创作离不开时代和老师的影响。1789年法国大革命爆发,其后拿破仑开始了专政统治。到了1792年,莫扎特辞世,海顿名声大震。彼时22岁的贝多芬来到维也纳师从海顿,后又师从阿尔布莱希茨贝格学习对位法,同时也从宫廷作曲家萨里埃利那里接受了声乐作曲的指导。

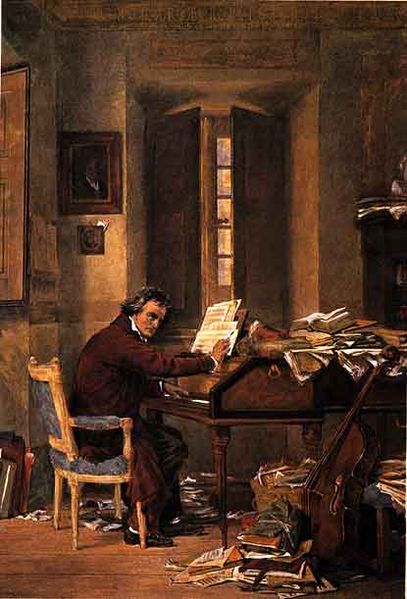

《贝多芬年轻时的肖像》(约1800年)

卡尔·特劳戈特·里德尔作

此外,在维也纳的期间贝多芬也有一些贵族赞助人,并为他们作了一些曲子,如为希诺夫斯基王子而作的《降E大调第一钢琴三重奏》、为科洛克维茨王子而作的《六首弦乐四重奏》(Op. 18) 等。

1795年后,贝多芬的创作活动开始增多,写出了两首交响曲和三首钢琴协奏曲、包括《悲怆奏鸣曲》在内的十首钢琴奏鸣曲和弦乐四重奏作品第18号,并逐渐确立了自己的创作风格。比如1799年创作的《悲怆奏鸣曲》 (作品13号) ,运用C小调,织体厚重,注重八度的运用和突然的和声转换,艺术价值极高。

《悲怆奏鸣曲》

丹尼尔·巴伦博伊姆演奏

不得不提的是,海顿对于贝多芬有着深远的影响。他的前三首钢琴奏鸣曲是题献给海顿的。在这些作品中,贝多芬别出心裁地用了小调式和转调,塑造了自己的个人风格。

而贝多芬的弦乐四重奏作品第18号中也可以清楚地看到海顿对他的影响,比如作品中运用简洁的动机和几乎持续不断的对位手法。同时,这部作品又带着贝多芬的个人风格,比如在主题、乐句的意外转折、不合常规的转调和灵活的曲式结构。

此外,贝多芬于1800年而作的《第一交响曲》,将海顿的风范与自己的个人风格结合。突出运用了木管乐器,对音乐力度的细微变化也非常关注。

德国科隆爱乐乐团

总而言之,贝多芬早期的重要作品包括第一、第二交响曲;“悲怆”(Op.13)、“月光”(Op.27, No.2)、“暴风雨"(Op. 1, No. 2)等在内的前二十首钢琴奏鸣曲;室内乐作品如一些变奏曲和大提琴奏鸣曲,六首弦乐四重奏和钢琴三重奏等;以及用德国诗人马蒂松(Matthisson )的抒情诗写作的歌曲《阿德拉依德》。

《阿德拉依德》

男高音:彼得·谢尔;钢琴伴奏:诺曼·薛特勒

贝多芬的早期创作时期为他之后的音乐生涯打下了重要的基础。在维也纳时期,他在吸收一些音乐大家如海顿、克莱门蒂的风格后,又开创了自己独特的风格。