前因:襄阳之战;后果:弘安之役。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

襄阳之战

1267年,蒙古将领阿术开始进攻襄阳,南宋进行了抵抗,历时近六年,最后襄阳失陷。

1279年,忽必烈命将领张弘范率军,前去追击南宋流亡朝廷。双方在崖山(今广东省江门市新会区)爆发了一场激烈的海战,宋军全军覆没,南宋至此灭亡。

战前,元军已经攻占了南宋的都城临安,俘获了宋恭帝赵显和皇太后等人。虽然南宋统治者被俘虏,可南宋臣民们却宁愿坚持与蒙古军队作战,也不甘心被当时的外族统治。

临安陷落后,文天祥、张世杰等大臣,拥立7岁的赵昰为帝,组成了南宋的流亡政府。文天祥被任命为右丞相,因与大臣陈宜中政见不和,就自己带领军民在福建、江西等地抗击元军。

1278年,小皇帝赵昰不幸病死了。张世杰等人又拥立7岁的卫王赵昺为帝,并转移到了崖山。

文天祥知道消息后,也想派兵前往,却遭到了流亡朝廷的反对。无奈下,文天祥只能进驻到潮阳县(今广东汕头),孤立无援地继续抵抗蒙古军队。

当时军中瘟疫横行,文天祥的母亲和唯一的儿子都死了,士兵们的处境也很差。

随后,元朝将领张弘范率军攻打到潮阳县,俘获了文天祥。

张弘范是汉人,他出生前,父辈已归蒙古统治。长大后,张弘范成了忽必烈的得力干将。他一直很佩服文天祥的为人,就以宾主之礼对待被俘的文天祥。他希望文天祥能给张世杰写封劝降信,并和他一起去崖山。

文天祥死活不答应,最后只写了首《过零丁洋》给张弘范。张弘范一读,读到最后一句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,就明白了文天祥的心志,笑着把诗收藏了起来。

张弘范知道劝降是行不通了,就随即率军攻向了崖山,与宋军展开一战。

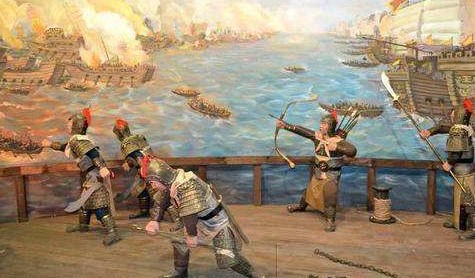

1279年正月,元朝军队到达了崖山。他们从三面,把宋军团团包围起来。

形势逼人,南宋的张世杰不分昼夜地谋划破敌之策。最后,他做出了一个决定:让人把陆地上的宫殿、房屋、据点烧了个精光,又把宋军的千余艘船只用绳索穿起来,放在海湾内,还特意把小皇帝赵昺坐的“龙舟”放在中间。

张世杰的决定大有“破釜沉舟”之意,他为什么要这么干呢?

原来,当时南宋流亡朝廷的人数约有20万,这里面可不光是能应战的士兵,很多都是妇孺家眷,战斗力并不强。这些人据守在崖山,靠着大海,陆上各地都被元军占领,后勤供应还得仰仗海南岛。张世杰知道此战凶多吉少,为防止士兵战时逃跑,只能出此计策,让全部人背水一战。

开战时,元军用小船装上茅草、膏脂等易燃物,乘着大风冲向宋军,想用火烧宋军船只。谁知宋军早有提防,事先就在船上涂了很多淤泥,还在每条船上都横放一根长木,以防止敌船靠近,元军火攻的计谋没有得逞。

一计不成,又生一计。元军改用水师封锁海湾,又用陆军断绝宋军补给的道路。宋军则吃了十几天的干粮,喝海水,坚持抵抗。

后来,张弘范想发起猛攻,有人建议他使用火炮。张弘范一想,火炮虽猛,却容易扰乱宋军阵型,弄不好会使他们逃跑,就没用火炮。

最后,张弘范的水师从正面发起猛攻,直奔宋军。两军交会时,由于元军骁勇善战,导致宋军抵挡不住,最后大败。

张世杰看到这种场景,心里全凉了,他早已抽调精兵,带领十余只船舰斩断绳索突围而去。

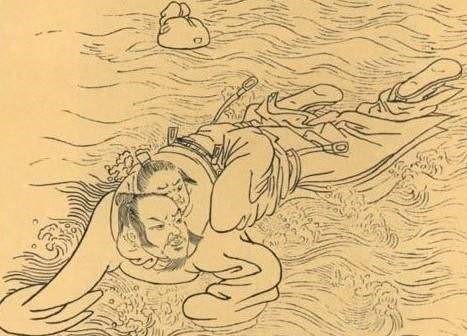

这时,小皇帝赵昺和大臣陆秀夫坐在船上,他们位于军队中间,无法突围。陆秀夫不想被俘受辱,就背着八岁的小皇帝跳到了海里。随行的十多万军民看见这种场景,都跳海相随,他们以此方式表明誓不做亡国奴的意志。十余万具尸体漂浮在海上,场面非常悲壮。

战后,张世杰逃出包围圈,把小皇帝的养母、皇太后杨氏带在身边。他希望侍奉杨太后,再寻皇室之后,继续抗元。然而,杨太后听说了小皇帝赵昺的死讯后,万念俱灰。

她表示,自己苟且偷生,就是为保护赵氏的一块肉罢了,如今皇帝都殉国了,自己也没什么指望了。随即,杨太后也投海自尽。张世杰则在风雨中,不幸溺死。

崖山海战后,南宋彻底宣告灭亡,文天祥则被人押到了京师。到了京师后,忽必烈以各种手段劝降,都遭到了文天祥的拒绝。三年后,文天祥被元朝处死。

后果

弘安之役

1281年,元朝分两路进攻日本,元军因遇飓风而战败,历史上称此战为“弘安之役”。

结论:崖山海战是中国历史上一次大规模的海战。在战斗中,宋军表现出了自尊不屈的气节。它的失败,也导致南宋灭亡,中国又迎来了一个新的王朝——元朝。