前因:鄂州之战;后果:崖山海战。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

鄂州之战

1259年,忽必烈率领蒙古军队攻打鄂州,贾似道奉南宋之命援救鄂州,后与蒙军议和。

1267年,蒙古军队开始进攻襄阳,南宋军队进行了长期的抵抗。这场战争持续了六年,最终以襄阳失陷宣告结束。

当时,漠南汉地军国庶事忽必烈想要灭掉气数已尽的南宋,双方形成了从东到西的漫长对峙线:东部淮东一带,多水,不利于蒙军骑兵作战;淮西南一带,南宋有重兵把守;西部川蜀战场上,蒙军失利,迟迟没有进展。

这种局面,使忽必烈愁眉不展。正在犯难的时候,南宋降将刘整向他献上了一个计策,说“攻宋方略, 宜先从事襄阳”,也就是劝他先拿襄阳开刀。

刘整本是南宋的得力战将,因军功较多,被京湖制置使吕文德猜忌、打压。他一出计策,吕文德就反对,一有功劳,就被吕文德隐瞒下来,不予表彰。

刘整屡受打压

不仅如此,吕文德还和其他大臣勾结在一起,想诬告刘整,彻底把他弄垮。刘整得知风声后,向朝廷上诉。没想到,朝中没有一个伸张正义的人,导致他投诉无门。

此时,刘整又气又怕。气的是自己冲锋陷阵,却被如此对待;怕的是自己被吕文德陷害,没有活路。

万般无奈下,刘整只能偷偷地和蒙古联系,给自己留个后路。

1261年,刘整公开降元,蒙古人马上任命他为安抚使,南宋随即派人讨伐刘整。

由此看来,刘整虽有才能,却被南宋逼得走投无路了。因此,忽必烈对他十分信任,采纳了他的建议。

按照刘整之计,忽必烈转移了战略,把进攻重点从西部的川蜀战场,转移到了中部的荆襄战场。同时,他还任用刘整,命他进攻襄阳。

接到任命的刘整,陷入了思考:宋军善于守城,想攻下襄阳绝非易事。不能硬攻,必须智取。

刘整和蒙军合谋,想出了一个对策:蒙军可派使者去贿赂荆州制置使吕文德,请求在襄阳城外设置榷场(用于贸易的场所)。这样,蒙军就可以此为据点,用来攻宋。

于是,忽必烈派人按照此计行事。蒙古人见了吕文德,送了他玉带。吕文德素来贪财,一见贿赂,就没有再多想,同意了蒙古人的请求,允许他们建立榷场。

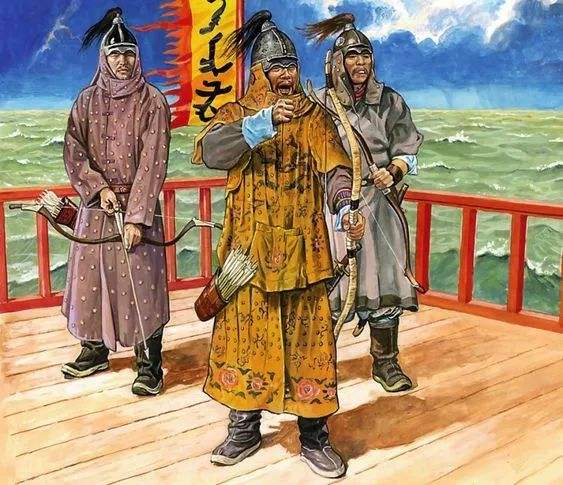

南宋与蒙军对战

没多久,蒙军又找到了吕文德,说想筑城墙保护货物。这次,吕文德有点不高兴了,觉得蒙古人怎么得寸进尺呢,就没有答应他们的请求。此时,有人建议说榷场得利,有利于两国通好。吕文德听了,觉得有道理,就又同意了蒙军的请求。于是,蒙军在鹿门山(今襄阳东南)修了城墙,还在里面造了堡垒。

当时,吕文德的堂兄弟、襄阳知府吕文焕识破了蒙军的奸计,就捎信给吕文德,说明了情况。吕文德听后,知道自己上了当,又气又急,大呼一声“误了国家的人,就是我啊!”

再看蒙军这面,一切已准备妥当。随后,忽必烈派阿术为主将、刘整为副将,向襄阳进攻。很快,襄阳城就被蒙军包围了。

襄阳被围后,知府吕文焕主动进攻,抵抗蒙军。同时,吕文德马上派两淮都统张世杰前去增援。

到达襄阳后,张世杰的援军与蒙军,在汉江上展开了战斗。很快,张世杰就被蒙军击败了。蒙将阿术又派一万五千人,扼守住几个通道,想切断襄阳与外界的联系。

后来,沿江制置副使夏贵又赶赴战场,援助襄阳。他率领三千兵船进入襄阳,走到鹿门山时,遭到了蒙军水师的阻击,损失了两千多人,援助计划就此泡汤。

此时,蒙军铁了心地要拿下襄阳,各地军队也是源源不断地增援而来。在短短一年之内,围困襄阳的蒙军就达到了10万。

蒙军将领阿术

面对大军的围困,南宋军队只能死扛。好在他们有两点优势:

第一、襄阳夹着汉水,地势险峻,有利防守;第二,南宋守备措施充分,物资丰富。

这些因素综合起来,使得蒙军在短时间内根本拿不下襄阳。

因此,蒙古人改变了策略。他们在围城时,不断地缩小包围,同时又对援助襄阳的宋军进行痛击,这就是有名的“围点打援”战术。这个战术,一执行就是三年。这期间,两军始终处于相持状态。

此时,一个人的出现,使战事急剧改变。

这个人,就是回人亦思马因。他向忽必烈进献了一个新式武器,俗称回回炮。此炮其实是配重式投石机,可抛出巨大的石块,用力省而射程远。忽必烈看后非常高兴,如获至宝,赶紧把它投放于前线。

1273年,蒙古人武装上了最新武器——回回炮。此时,襄阳城中,宋军因粮柴短缺,士气低落。蒙军用炮,不断地轰击襄阳城,轰塌了城墙。在猛烈攻势下,城中军心动摇,南宋守将纷纷出城投降。

领头的吕文焕感到大势已去,就向元将阿术求和,希望他们进城不要滥杀无辜,蒙军同意了。宋军就全都解除武装,宣布投降。

后果

1279年,蒙古军队和南宋流亡朝廷在崖山爆发了一场海战,宋军全军覆没,南宋灭亡。

结论:襄阳是兵家必争之地,具有重要的战略意义。襄阳失陷,使南宋政府失去了抵抗蒙军进攻得战略性要地,让蒙军可以轻松进入南宋腹地,加速了南宋的灭亡。