富于激情的表达方式,强烈的热情、有生气的节奏和出人意料的转折。

《哈罗尔德在意大利》是柏辽兹应小提琴演奏大师帕格尼尼之约,为中提琴与乐队创作的一首作品,完成于1834年。

1833年,51岁垂垂老矣的帕格尼尼在巴黎听到了柏辽兹的音乐会。在这个不到30岁的年轻人身上,帕格尼尼看到了曾经充满活力的自己。那些曾经燃烧在自己心底的音乐火焰同样烧灼着眼前的这个天才。

音乐会之后,帕格尼尼向人们打听这个年轻人,得知柏辽兹虽然赢得了著名的罗马大奖,而且在3年前就创作出了《幻想交响曲》这样的杰作,但是他却一直深受饥饿和贫困的煎熬。

帕格尼尼

出于热心和对柏辽兹才华的钦佩,帕格尼尼便想委托柏辽兹创作一首乐曲,正好当时帕格尼尼刚刚得到一把斯特拉迪瓦里中提琴,于是他致信柏辽兹,请柏辽兹写一首中提琴协奏曲。

柏辽兹很快就把第一乐章的谱子寄给帕格尼尼,但大师却很不满意,原因是中提琴的分量不够,不足以展示自己高超的演奏技巧。帕格尼尼希望得到的是一首像传统的协奏曲,甚至是他自己的作品那样,突出独奏乐器,让中提琴从头到尾占主导地位的作品,而伯辽兹的创作,却成为了“一首有中提琴独奏的交响曲”。

所以帕格尼尼拒绝演出这首作品,但是柏辽兹却把这部协奏曲看作了自己几年来的总结和回顾,于是他使用了《哈罗尔德在意大利》作为标题,取自拜伦的《恰尔德·哈罗尔德游记》。

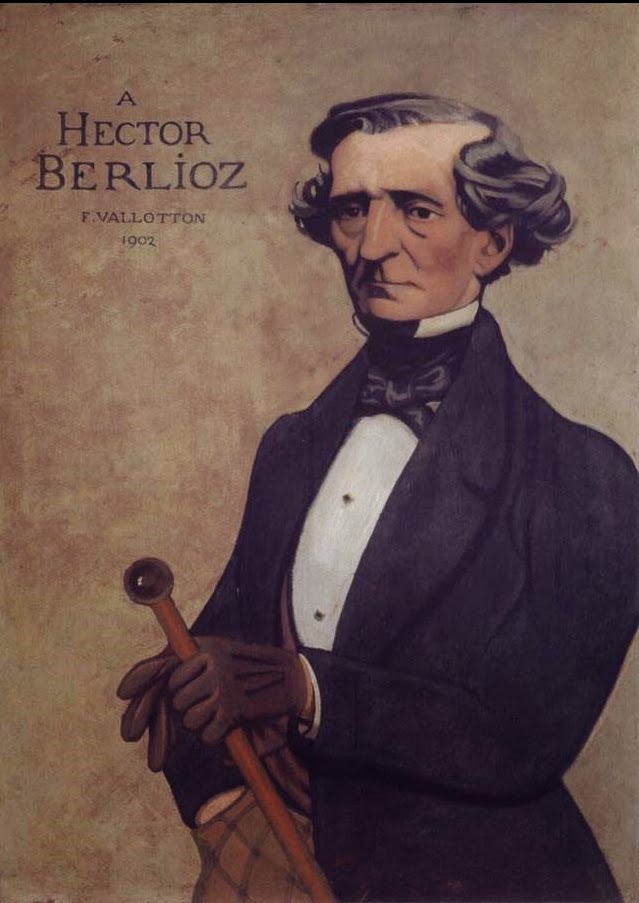

柏辽兹

作品的四个乐章分别讲述哈罗尔德在意大利的见闻,中提琴演奏的一个短小的动机代表哈罗尔德,与《幻想交响曲》的固定乐思有异曲同工之妙,但是其丰满的戏剧形象,深沉内敛的思索和充满大自然气息的背景,以及如同阿尔卑斯山一样壮丽,如同地中海一样宁静的乐队轰鸣,相比《幻想交响曲》的音响,则更胜一筹。

《哈罗尔德在意大利》的第一乐章是《哈罗尔德在山中》。开头略带忧郁的赋格段如同一个漫步在山中的人的思索,大自然的美景抚慰了他的心灵,他逐渐感觉到周围一草一木的温柔,最终感受到心中平静和巨大的欢乐。

第二乐章标题是《朝圣者的进行曲》。乐队描绘了唱着晚祷缓缓行进的朝圣者的队伍,中提琴的固定乐思在中段进入,好像一个在旅馆中辗转难眠的旅行者,听着外面的歌声,独自默念祈祷。这个乐章静谧如夜曲,很多人都认为是柏辽兹最动人的音乐。

第三乐章是《阿布鲁兹山民的小夜曲》。乐队演奏的是意大利民歌风格的旋律,纯朴浓郁的木管模仿了意大利的风笛。田园风光,固定乐思形成了对位,相互缠绕,结束在一片迷失的安宁当中。

第四乐章是《强盗的纵酒狂欢》。中提琴回忆前面乐章的动机,音乐屡次被粗野地打断,乐队逐渐陷入了疯狂和混乱,但是中提琴坚定而勇敢地回到了《朝圣者的进行曲》的主题。中提琴在结尾演奏着代表哈罗尔德的固定乐思,随即全曲结束。

柏辽兹作为法国浪漫乐派的开山之祖,他独创了标题音乐“固定乐思”的创作手法。举世闻名的《幻想交响曲》和这首《哈罗尔德在意大利》等作品即是使用“固定乐思”的典范,柏辽兹的创作对音乐形式和结构的创新有重要贡献。柏辽兹自称:“我的音乐的主要特点是富于激情的表达方式,强烈的热情、有生气的节奏和出人意料的转折。”

中提琴:安东尼·塔莫斯(Antoine Tamestit)

指挥:依里亚胡·殷巴尔(Eliahu Inbal)