前因:元佑更化;后果:元朝在泉州设置市舶提举司。

文/全历史 李曳白

前因

元佑更化:北宋朝廷革除王安石变法的各项举措,曾被变法派阻挠的泉州市舶司得以设立。

公元1087年,北宋朝廷下诏在泉州设置福建路市舶司,管理泉州诸港海外贸易和有关事务。

消息传来,整个泉州人都沸腾了。作为海陆汇集的枢纽城市,泉州外贸发达,加上农业用地本不充足,从事外贸利润丰厚,很多泉州百姓不以务农为生,而是靠着外贸维持生计。

朝廷在泉州设置市舶司的消息一出,百姓们在道路上相互祝贺。喜悦稍稍降温后,人们想起来应该去通知一个人。他们赶往泉州先贤祠中,去纪念刚世不久的陈知州。

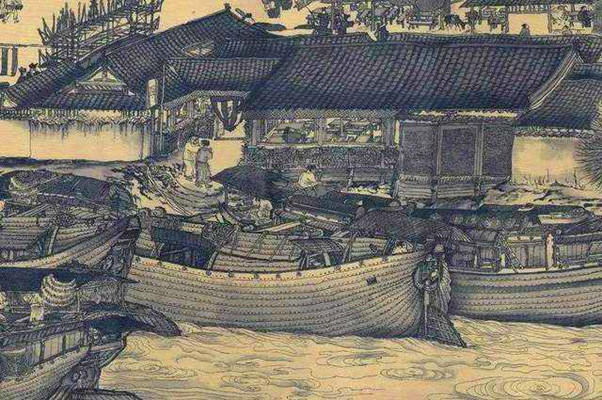

泉州海港的繁荣景象

陈知州的名字叫陈偁[chēng],他曾两度出任泉州知州,提议在泉州设市舶司的事,就是他提出来的。陈偁的建议理性又中肯,但他给朝廷写奏疏的时候,肚子实际上憋着一股火。把他惹毛的是福建转运判官王子京。两个人矛盾的症结所在,是在钱上面。

陈偁关心的是百姓的钱袋子。由于泉州没有市舶司,按朝廷规定,凡从海外运货回来的商船,都要到有市舶司的广州去核查。船上有洋货却没有按时核查的,一律都按走私算。

泉州去广州的路不算近,大老远的跑过去,走程序一个来回就得三年。有时候撞到暗礁,船就沉了,利润没赚到,连本钱还都搭了进去。

可王子京不管那些,他只关心自己的钱袋子。他以福建转运使的身份在泉州查船,巴不得因风浪耽搁没去核查的船越多越好,只要没去的,那就都是走私。王子京拿朝廷的政令当幌子,残害商民发了大财,和陈偁两人形同水火。

被陈偁拦了财路的王子京给朝廷上奏,说陈偁包庇商民,阻挠国法。陈偁没有示弱,他不但要断了王子京的黑钱来路,还要给泉州百姓谋福,于是也给朝廷提建议:设立泉州市舶司。

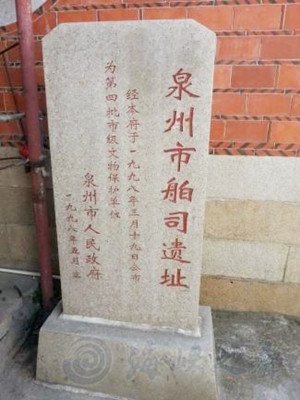

泉州市舶司遗址

在泉州设立舶司,泉州百姓不用再承担去广州查船的经济风险,也是顺应泉州经济发展形势提出来的真知灼见。但陈偁没想到,他的奏疏上报给朝廷,倒像是沉船入海一样杳无音讯。

在朝中庇护王子京的人,是都提举市易司贾青。贾青是追随王安石的改革派,主要分管商业。看到陈偁的奏疏,贾青等人无动于衷,王子京是自己人,不能动。

但不设泉州市舶司,还有更重要的原因,那就是改革时期的事权统一远比分散更好。贾青们根本不想在泉州设立新的市舶司,他们正盘算着将外贸事务划归给改革派主持的市易务管理。

陈偁给朝廷的建议泥牛入海,就是在这个情况下发生的。只不过陈偁并不知道,不在泉州设置市舶司的决定,早在几年之前,就已经是朝廷掌权者默认的事实了。

把事情板上钉钉的是吕嘉问。

吕嘉问出身京东地区的豪门,也是王安石改革最得力的助手。几年前,同属改革派的官员薛向曾跟朝廷提议,说东南地区的财政收入,海外贸易占了三分之一,泉州外贸如此发达,为什么不在这里设置新的市舶司?

意见虽然是好意见,但吕嘉问觉得薛向不识大体。如今朝廷要改革,经济是重中之重。改革阻力本来就大,权力都捏在手里还怕出事,提议在泉州新设市舶司,这不是唱反调么?

于是,吕嘉问就跟王安石说,薛向品行不好,故意阻挠改革事业。被告了歪状的薛向怕丢乌纱,再也不敢随意发言。此后,吕嘉问继续扩张市易务权力,一度还想吞并广州市舶司。

王安石画像

广州市舶司也没闲着,它在朝廷的代言人是程师孟。程师孟是在广州工作六年后进入京城的,大部分官场关系都留在广州的他,决定为广州发声。他说现在国家有三处市舶司,但是杭州和明州的作用不大,我看不如只留广州一处。朝廷虽然没同意,但广州的地位也更明确了。

在改革派对经济事务的垄断和广州市舶司的挤压下,陈偁的建议根本没有施行余地。不过,变化很快就来了。没过几年,宋神宗病逝,新法随之废除,很多被排挤的官员重新回到朝廷,这其中就有户部尚书李常。

有一天,李常查阅过去的公文文件,找到了一封奏疏。仔细一看,原来是泉州知州陈偁所写,建议新设泉州市舶司。李常对泉州不了解,他找到了自己的好朋友询问。好友老家就在泉州,说起家乡外贸的繁盛,比陈偁讲的更繁华荣盛。

李常了解了情况,觉得事不宜迟,立刻跟朝廷上奏。朝廷当时的政治风气,旨在革除新法弊端,凡是以前说不对的事儿,现在大都被认为是对的。奏疏报上去,很快就获得了批准。

就这样,泉州市舶司终于设立,从此成为中国东南的重要贸易城市,一直延续到明朝中期。

后果

元朝在泉州设置市舶提举司:元朝仿效北宋,在外贸发达的泉州设置市舶提举司。

结论:促进了泉州海外贸易事业的发展,为泉州成为世界东方第一大港奠定了基础。