前因:1251年,蒙哥登基,继承“斡腹之谋” (攻克大理,包抄南宋)的战略计划;后果:1258年,蒙哥攻宋之战,镇云南大元帅兀良合台率军北上,与忽必烈合围南宋。

文/全历史 一口

前因:

1251年,蒙哥登基,继承“斡腹之谋” (攻克大理,包抄南宋)的战略计划。

公元1252年九月,忽必烈领蒙哥汗之命,由大将兀良合台辅佐,统帅十万大军,誓师启程,由漠北南下攻取大理国。

大军长途跋涉,于1253年秋季抵达甘肃南部。忽必烈一面遣使赴凉州(今甘肃武威)召吐蕃萨迦派首领八思巴,为借道吐蕃作准备;一面部署南下线路。

在八思巴协助下,蒙军顺利进入川西吐蕃领地。忽必烈也已定好兵分三路的行进路线。

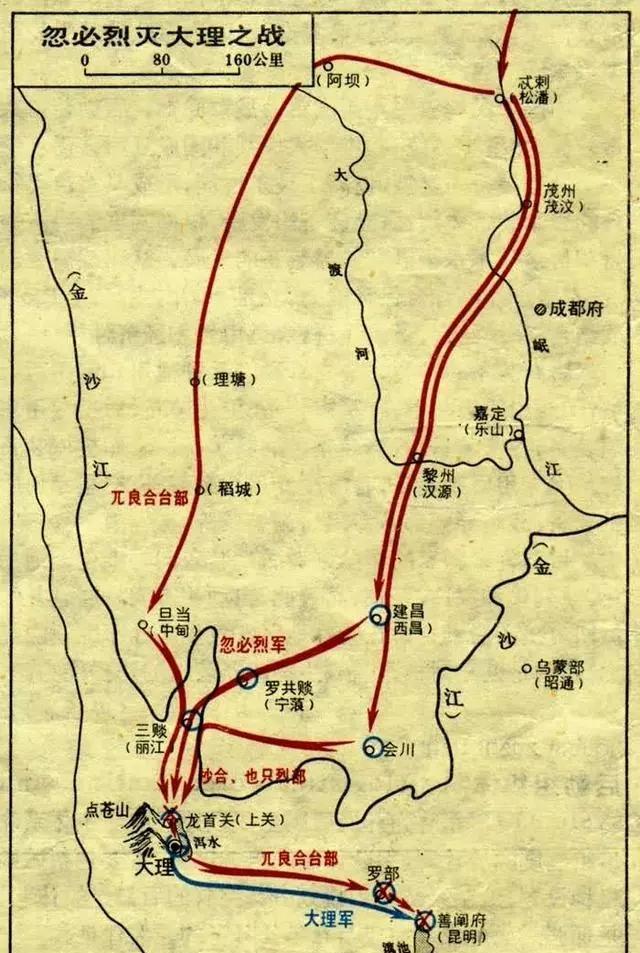

忽必烈命兀良合台率西路军,经川西臧区,沿晏当路(今四川阿坝草原)而进;宗王抄合、也只烈率东路军沿川西平原南下,攻建昌、会川二府,过金沙江,由故道姚州(今云南姚安)进入云南,转而向西,与另两路人马合围大理都城羊苴咩城(今大理古城及其以西地区);忽必烈自率中路经满陀城(今四川汉源北)渡大渡河,沿古青溪道南下,穿行山谷2000余公里,于十一月初进抵金沙江畔。

忽必烈行军路线图

蒙古骑兵向来不习水性。但出师之前,忽必烈对大理的山川地势做了详尽了解,知道沿途须经大渡河、金沙江、洱海等水系,已为渡河作好准备。

面对汹涌的江面,忽必烈下令,蒙古军士就地伐木,制作木筏,再把随行携带的羊皮囊吹胀,绑在木筏之下。木筏借助革囊浮于水面之上,蒙军就这样渡过了金沙江。

十二月初,忽必烈的中路军攻下浪穹州(今云南洱源县邓川镇),与兀良合台的西路军会合于龙首关外。

大理都城东濒洱海,西倚点苍山,北、南有龙首、龙尾两道关隘为屏障,龙首关一开,相当于整个京畿之地的北大门洞开。

蒙军攻克龙首关后,沿苍山山麓小道,很快直抵羊苴咩城下。

大理国王段兴智在城中听说蒙军已至,如闻天兵突降,大吃一惊。

段兴智的族谱

段兴智肠子都悔青了。一个月前,忽必烈还在金沙江畔,曾派三位使者先来招降。

相国高泰祥手握重兵,他这个皇帝不过是虚有其位。

高氏信誓旦旦:金沙江乃是天险,与都城之间还隔着无数部族村寨形成的缓冲区域,这一路凶险无比,蒙军很难跨越,就算勉强跨越,也会损伤大半,到时以逸待劳、拼死一战,胜算极大。

当日便下令斩杀了三位使者。

高泰祥却不以为然:经南诏大理国近500年经营的羊苴咩城,三面环山、一面临水,苍山险峻、洱海深广,此城从未被攻破,可说是固若金汤。蒙古人又何足惧也!

十二月十五日,忽必烈命令蒙古勇士组成一支敢死队,绕道苍山西坡,由西向东翻越苍山。这支登山部队,十之八九死在苍山之上,最终存活下来的军士,在苍山上组成一支奇兵,军旗招展,鼓号齐鸣,由山顶直冲而下,突入城中。

大理国君臣弃城而逃,退守姚州。此次军事行动,是自南诏统一洱海地区以来,外部军事力量第一次攻入羊苴咩城,南诏大理国城防体系最终被蒙古铁骑踏破。

破城之后,在搜索典册图籍过程中,三个使者的尸体被发现,忽必烈勃然大怒,想要屠城。谋士姚枢、刘秉忠等人急忙劝谏:“杀使拒命者,其国主耳,非民之罪。” 忽必烈遂下止杀令,大理京畿地区百姓免遭屠戮,城池得以保存。

此后,兀良哈台乘胜追至姚州,与在那里久战不胜的东路军会合,攻克姚州城,于城北俘斩大理相国高泰祥。

大理末代国王段兴智出奔至昆泽(今宜良),被兀良哈台俘掳,后降蒙古,被蒙哥汗封为世袭大理总管,段氏大理国至此灭亡。

这一战蒙军的损失也是空前惨重:当年出师奔袭大理国的10万铁骑,最后仅存2万,损失了五分之四。

后果:

1258年,蒙哥攻宋之战,镇云南大元帅兀良合台率军北上,与忽必烈合围南宋。

结论:这一战是中国战争史上远程奔袭的著名战役。忽必烈充分发挥蒙古骑兵的特长,挥军直入数千里,深远迂回、攻占大理国,形成了对南宋的南北夹击,对灭亡南宋起到了一定的作用。

对忽必烈个人而言,这一战也让蒙古守旧贵族们认识到他的统战能力和魄力,一改皇亲贵胄们认为他“宜文不宜武”的印象,为忽必烈日后登汗位、建元朝打下了基础。