前因:1.宋太宗灭北汉,2.高梁河之战;后果:澶渊之盟。

文/全历史 蓑笠寒江雪

前因

宋太宗灭北汉:公元979年(北宋太平兴国四年),宋太宗赵光义率军亲征北汉。北汉皇帝刘继元被迫投降,北汉灭亡。

高梁河之战:979年(北宋太平兴国四年),北宋军为夺取幽州(今北京),在高梁河(今北京西直门外)被辽军击败。

986年(北宋雍熙三年),为收复幽云十六州,宋太宗派20万大军兵分三路伐辽,但最终战败。

雍熙北伐是北宋第二次主动打辽国,和第一次的目标一样,也是为了收复幽云十六州。第一次以北宋惨败告终,这一次依然不例外。

幽(燕)云十六州

史家一般认为,宋太宗是想通过收复幽云十六州来树立自己威信,所以才发动了这次战争。

这是很有道理的,因为上一次攻打辽国,宋太宗御驾亲征,结果落得惨败,大腿中了两箭不说,狼狈逃跑时差点命都没了。他想通过这次的成功洗刷上一次的耻辱。

而且,宋太宗是接了哥哥宋太祖的班,宋太祖去世时有儿子,而且已经成年。宋太祖死得太突然,没留下遗诏说皇位传给谁,“兄终弟及”的合法性要小于“父死子继”,所以宋太宗的上位,不能使下面特别顺服,他要靠建立功业来增强自己的威信。

但这些理由,对宋太宗来说都是不能说的秘密,他要给大臣和将士们一个合理的说法。正巧,时任雄州(今河北雄县)知州的贺令图上书,说辽国新主年幼,太后掌权,宠幸权臣韩德让,辽国人都很嫉恨太后和韩得让,应该趁此北伐幽州。

于是,宋太宗以此为由争取到了多数大臣的支持,之后积极备战。

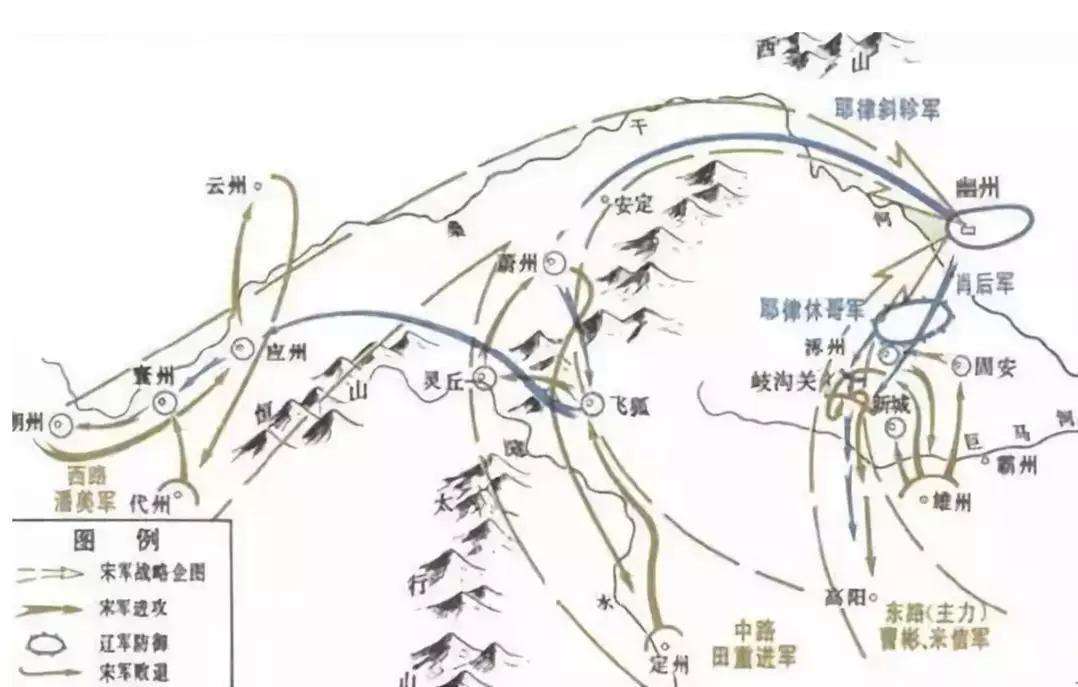

986年(北宋雍熙三年),宋太宗和群臣制定好了作战任务:兵分东、中、西三路北伐。命曹彬为幽州道行营前军骑水陆都部署,率10万东路军,出雄州,缓慢向幽州(今北京)进发,造声势,以牵制辽军主力;命田重进为定州路都部署,率数万中路军,出飞狐口(今河北涞源县),攻取灵丘(今山西灵丘县)、蔚州(今山西蔚县);命潘美为云、应路行营都部署、杨业为副将,率数万西路军,出雁门关(今山西代县北),攻取关外各州。最后三军会合,攻取幽州。

三路大军出发后一开始进展都很顺利。中路军攻占了灵丘、蔚州。西路军连克寰(今山西朔县东北)、朔(今山西朔县)、云(今山西大同)等州。东路军攻占了岐沟关(今河北涞水东)、涿州(今河北涿州市)等地。

不过,辽国这边的情况和贺令图说的不太一样。太后萧绰和韩德让确实有私情,但萧太后极善理政,她重用耶律斜轸、耶律休哥和韩德让这样的能臣武将,使辽国朝廷内部一派祥和。所以得知宋军来犯时,萧太后并没有惊慌失措,而是立即决定与15岁的儿子辽圣宗耶律隆绪率军亲征。

萧太后命驻守在幽州的南京留守耶律休哥抵御北宋的东路军,命耶律斜轸为山西路兵马都统率军抵御北宋的中、西两路军,自己和儿子率辽军主力南下,向北宋东路军杀来。

援兵没到前,耶律休哥坚守幽州,不与宋军正面交战,只派少量轻骑兵深入曹彬军的背后截断粮道。

曹彬军占领涿州后粮草供应不济,只好又退回了雄州。宋太宗听说后觉得情况不妙,赶紧命曹彬向中路军靠拢。这时中、西两路军的捷报不断传来,东路军的将领们各各立功心切,强烈要求出战,曹彬一时没了主意,就听了众将的话,回头又去打涿州。

雍熙北伐示意图

这时辽国的援兵已到,耶律休哥有了底气,于是他率领轻骑兵不断骚扰奔向涿州的曹彬军。曹彬不堪其扰,命军队排成方阵前行,一边走一边挖壕沟以防辽国骑兵的侵扰。从雄州到涿州只有100多里路,曹彬军却走了20多天。

曹彬军进驻涿州后才发现,辽军主力已到,他觉得在粮草不足的情况下根本守不住涿州,于是决定撤退。

耶律休哥率领辽军主力追击,两军战于岐沟关,宋军用运粮车阻挡辽国骑兵的冲击,结果被辽军包围。曹彬率兵突围,耶律休哥率军追击,宋军被杀得大败,损失过半。宋军主力全线崩溃。

宋太宗接到东路军惨败的战报后,知道败势已定,于是立即命令中、西两路军撤退,同时把之前攻下的各州百姓迁回内地。中路军成功完成任务。西路军副帅杨业提出了诱敌之策来掩护百姓撤离,但是监军王侁不采纳,还觉得杨业畏敌怯战。

杨业本是北汉降将,为自证清白,他主动请缨,甘当诱饵,和主帅潘美、监军王侁约好,他将辽军引到了陈家谷口(今山西宁武北),然后潘、王二人各自领军杀出,夹击辽军。但是当杨业把辽军引到陈家谷口时,潘美、王铣已率军退走,杨业拼死血战,中箭被俘,绝食三日而死。

杨业就是《杨家将》中的金刀令公杨继业

雍熙北伐至此结束。宋军惨重,还损失了一员非常难得的大将杨业。

后果

澶渊之盟:公元1005年(北宋景德元年),宋、辽在澶州(今河南濮阳)订立和约,宋以每年三十万岁币送给辽国换和平,史称澶渊之盟。

结论:雍熙北伐的失败,使宋朝失去了攻取幽云十六州的最好时机,从此宋朝从战略出击转为战略防御。同时,频繁战争给宋、辽两国造成的沉重灾难,也使得两国的关系逐渐由敌对转向和平。