前因:好水川之战;后果:庆历和议

前因

好水川之战,公元1041年,西夏军进攻北宋,在好水川(今宁夏隆德西北)地区,击败宋军的一次伏击战。

公元1042年,西夏王李元昊派遣十万大军,兵分两路,进攻宋朝,于定川寨大胜宋军。

此前一年,李元昊在好水川之战获胜,西夏气势愈盛,而宋朝则被迫采取守势。这个时候,西夏国相张元向李元昊献策说,宋朝的精锐部队都在边境,关中必然空虚。如果用重兵围住边城,使宋军不能出战,我军就可以乘机深入,长安尽在掌中。

李元昊同意了张元的建议,并于1042年闰九月在天都山(今宁夏海原县)集合了西夏十万大军向宋军杀来。

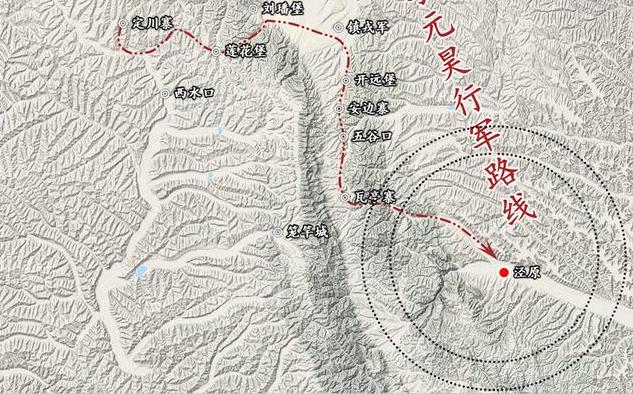

定川寨行军路线图

诱敌深入、围而歼之,这招他在好水川之战中用过一次,这次又用了一遍。

李元昊先是派出两路疑军,一路出刘璠堡,一路出彭阳城,直击镇戎军(治所在今宁夏固原市),诱宋军出击。

渭州知州王沿获知西夏大军进攻的消息,命令大将葛怀敏率兵自渭州至瓦亭寨(今宁夏固原市南)阻击夏军。

临行前,王沿告诫葛怀敏切忌深入,可以背城扎营,然后诱敌深入,以伏兵攻其不备,即可得胜。武将世家出身的葛怀敏,打心眼里看不上科举入仕,一步步爬到他头上的王沿,当他的命令如耳旁风,反而觉得这是一个建功立业的好机会。

葛怀敏率兵来到瓦亭寨,没有遇见西夏军队,便擅自改变知州王沿的部署,带领其他军镇赶来援助的多路宋军继续北进。得知此事后,王沿又给葛怀敏写信,告诫他不可深入。葛怀敏依然不听。

葛怀敏战败,《清平乐》剧照

葛怀敏大军一路向北,停在了与西夏部队距离不远处。当夜,葛怀敏自觉雄兵在手,不愿打“软仗”,非要出长城与西夏军野战,命诸将分四路趋定川寨(今宁夏固原市原州区北、葫芦河西)。

但大将赵珣认为敌兵远道而来,速战反而对他们有利。不如背靠城池设置防御工事,然后守住运粮的道路,等到敌兵士气衰落时进攻他们,这样必可获胜。葛怀敏根本不听,连夜向定川寨进发。

李元昊早已探知了宋军的路线,早早在定川寨摆好了阵势,同时下令烧毁定川河上的木板桥,切断宋军的退路;挖断定川水泉上流,断绝定川寨水源,以饥渴宋军。夏军专为自己搭起了二十四道桥梁,以便出兵合围宋军。

中午时分,葛怀敏率部进入定川寨,宛如瓮中之鳖。

其实,定川寨小,容不下上万兵马,西夏军并未占有绝对兵力优势,然而却因为主帅轻敌冒进,让宋军陷入四面合围的境地。

此时葛怀敏才知道中了李元昊的计,赶紧派士兵到寨外阻止西夏兵断水,结果兵败,派去阻止西夏的宋军也四散逃走。葛怀敏坐镇中军,率本部人马屯集在寨门东边,派手下曹英等率部把守在东北角,勉强与西夏士兵进行抵抗。

宋仁宗的时间地图

正在此时,东北方向风沙大作,顷刻间天昏地暗,宋朝队伍之间失去联系,阵脚大乱。西夏军抓住机会猛攻,宋军大败,争相入城,互相踩踏,主帅葛怀敏差点被踩死。危难之际,赵珣带着刀斧手赶来,与四面合拢的骑兵一起,挡住了夏军的进攻。

然而,此时的葛怀敏已了无斗志。四更天时,葛怀敏召集众将商量计议,决定向镇戎军方向突围,但赵珣认为镇戎军方向一定会遇到西夏军队截击,力主往笼竿城方向突围。

可能是觉得路远,所以葛怀敏再次拒绝了赵珣的提议,率领残兵败将天亮时往镇戎军方向突围。

可惜,赵珣是对的。李元昊早已在镇戎军方向伏兵以待,并挖断了道路。葛怀敏等率部撤到长城壕边时,西夏军从四面围了上来,葛怀敏万念俱灰。

宋军一战大溃,葛怀敏及随从的16名将领全部被杀,宋军9400余人,600多匹战马,全部为夏军所俘获。

定川寨大捷后,李元昊乘胜挥师南下,纵横驰骋六七百里,一路焚烧房屋,毁坏城寨,掠夺财物而回。退兵前李元昊命令国相张元写了一封“诏书”,声称“朕今亲临渭水,直据长安”。

后果

1044年,宋夏签订庆历和议,约定西夏向宋称臣,李元昊接受宋的封号。

结论:宋夏双方多年的战争给两国百姓都带来了深重的灾难。西夏虽然一胜再胜,但国内经济民生远远比不过宋朝。而宋朝这边,屡战屡败也导致了宋仁宗的空前压力,议和成为了双方共同的诉求。