肖邦的前奏曲不只是引子。它们如诗人的作品,能够把灵魂轻轻带入金色梦境、让它在精神的领域内升腾。

——弗朗茨·李斯特

“前奏曲”的起源最早可追溯到15、16世纪,是一种短小的乐曲,没有具体的固定曲式,后来逐渐演变成一种艺术形式。“前奏曲”以前只是组曲前的器乐引子,即在演奏之前演奏家即兴演奏一段的小曲子,有引入“正题”的作用。

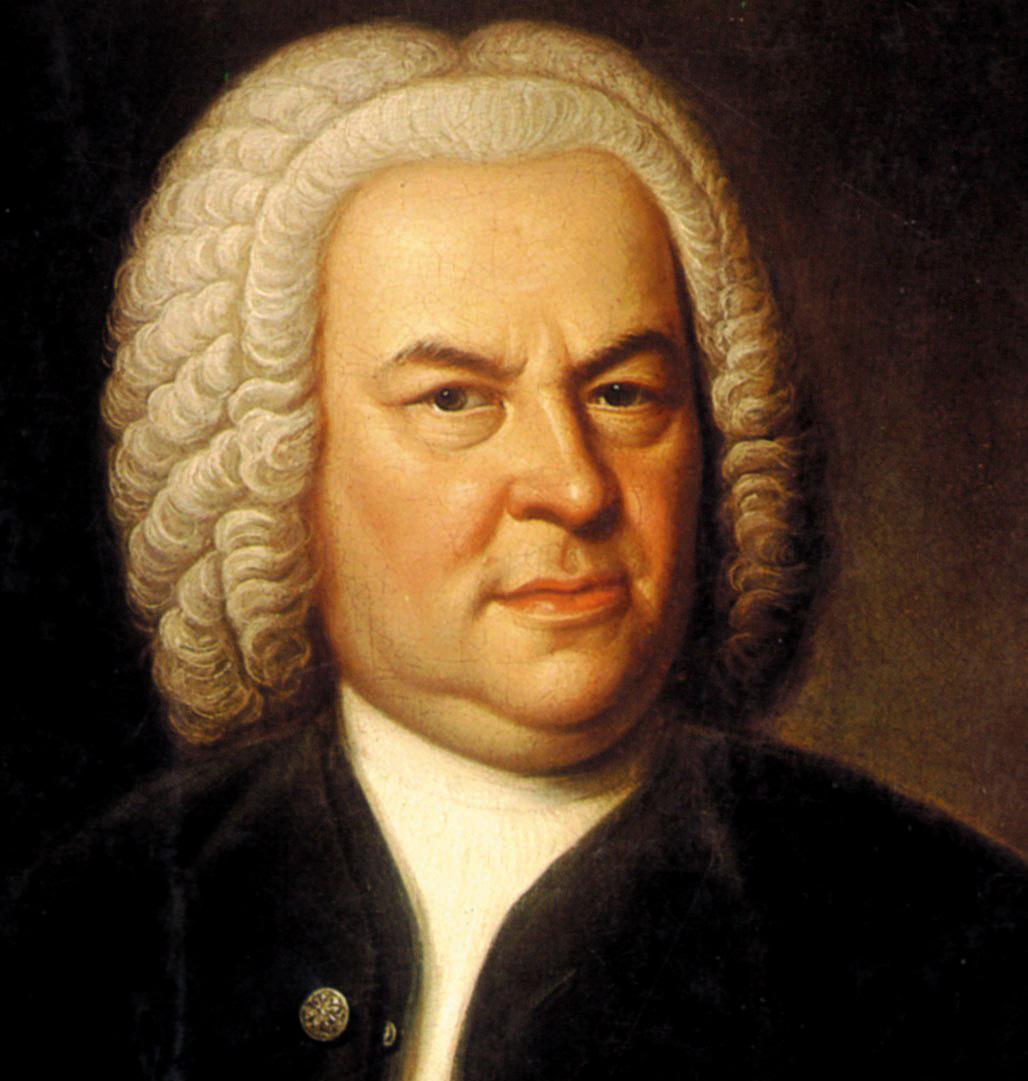

音乐巨匠巴赫等作曲家继承发展了这种体裁,将前奏曲、赋格、组曲与合唱等连结成套曲的形式出现,从而使其逐渐成为了一种正式的体裁。但是巴赫创作的“前奏曲”仍具有引子与即兴的意义,不是一种独立的体裁。

巴赫画像

肖邦创作的前奏曲有24首,作品编号为Op.28。肖邦的前奏曲深受巴赫影响,他的前奏曲也与巴赫的十二平均律类似,建立在24个大小调上(按五度关系排列)。

但不同于巴赫的是,肖邦的前奏曲可以单独来进行演奏,拥有独立结构。这也是肖邦在前奏曲这一体裁上做出的一个巨大贡献。

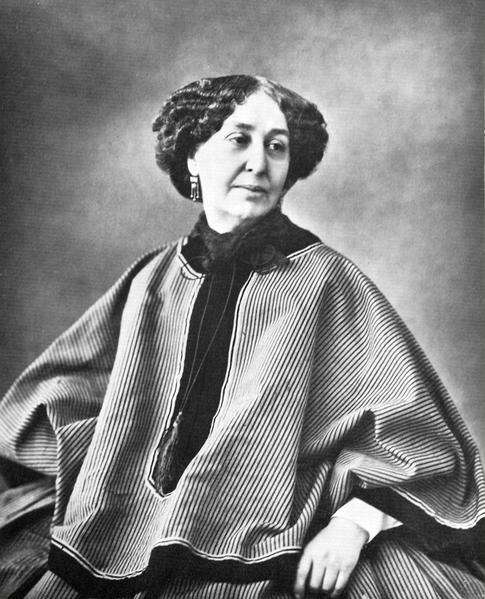

肖邦的前奏曲多数创作于1838年到1839年,此时肖邦偕同他的情人——法国文学家乔治·桑,到西班牙马略卡岛休养。

乔治·桑

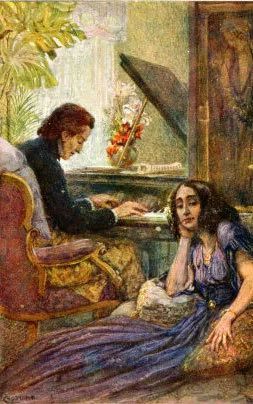

他在岛上疗养的日子并不顺畅,出发前以为岛上阳光普照,可是偏偏他去的时候天气长期不佳;居住在修道院内,日日与全身穿黑衣的修道士打交道;岛上的人也因肖邦患有严重的肺病,出于恐惧对他很不友好。尽管那个岛风景优美,偶尔有阳光,但彼时肖邦的整个感受是凄凉黑暗的。

肖邦与乔治·桑

这些消极的外界因素对他的创作产生了一定影响,导致肖邦当时对死亡这种主题特别敏锐。在这样的创作背景下,前奏曲不仅是简单的音乐作品,还包含着钢琴家对死亡和生命的思考。

肖邦的前奏曲尽管篇幅短小,但都精雕细琢,形式多样,个性鲜明。科尔托曾说:“从来也没有一位音乐家能在这样短短的几行乐曲里给我们留下一个感情如此强烈,诗意如此浓郁的印象。”

24首前奏曲音乐形象

引自代百生《肖邦作品第28号研究》

这部作品对后来浪漫派、近现代派的作曲家们的创作影响深远,如斯克里亚宾的十二首前奏曲、拉赫玛尼诺夫的十首前奏曲和十三首前奏曲、德彪西两组前奏曲和肖斯塔科维奇的二十四首前奏曲等等。

音乐家们把这些前奏曲称为“浪漫主义的音乐格言”。这部作品像一个万花筒一般,每一首都是一个浓缩的影子,涵盖了肖邦创作中绝大多数风格和创作思路。

阿什肯纳齐演奏肖邦24首前奏曲