前因:奥地利王位继承战争;后果:北美殖民地独立。

作者:张绘宇 / 编辑:陆伯让

前因:奥地利王位继承战

1740年开始的奥地利王位继承战中,参战各国在战争中分赃不均,心怀仇恨,矛盾越积越多,英国和法国为了争夺殖民地开战。

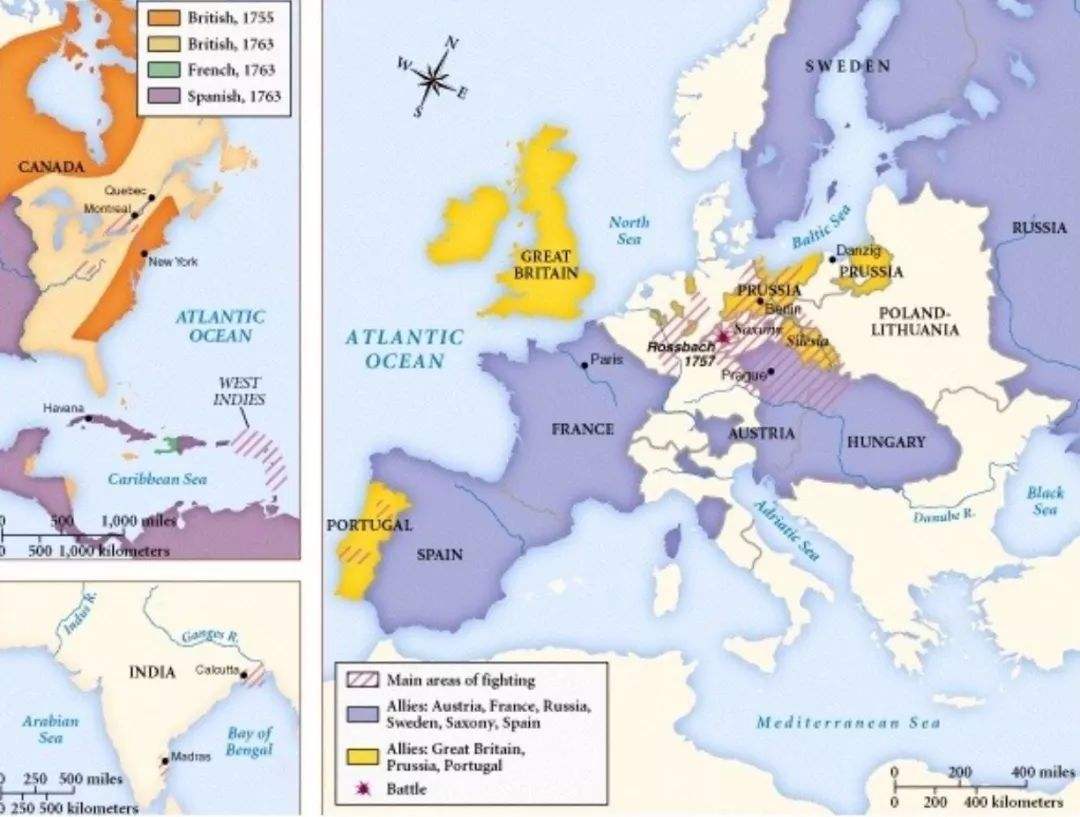

1756-1763年,英法为争夺殖民地利益,各自联合欧州强国对抗,使得欧洲、美洲之间爆发大规模军事冲突,史称七年战争。

在此之前,有一场1740年开始的奥地利王位继承战,让欧洲各国地位发生变化。

英国抛弃实力下降的奥地利,与后起之秀普鲁士结盟。一看英国这副嘴脸,奥地利女王特蕾西亚转身去找法国和沙俄女皇伊丽莎白一世。

法国国王的情妇蓬帕杜夫人非常支持,于是奥地利有女王,沙俄有女皇,于是这三国的结盟,被称为著名的“三条裙子同盟”。

至此,以英、法为首的两大军事阵营形成,互看不顺眼,在很多地盘上还在较劲。

法方的三条裙子同盟,从左到右为奥地利女皇特蕾西亚、法国蓬帕杜夫人、俄国沙皇伊丽莎白一世。

英法两国在殖民地问题上,本来就有很深的矛盾,他们都想要美洲阿巴拉契亚山脉以西的地区,终于引爆了战争。

1756年5月15日,英法彼此宣战。

战争伊始,英普联军处于劣势。这三裙子同盟听起来柔弱,实际上可一点不弱,法国和沙俄的陆军都是传统王牌,打起仗来无比勇猛,英、普两国节节败退。

战况传回英国,从上到下人心惶惶,还要不要打仗成为头等大事。

众说纷纭之时,首相老皮特主张继续战斗。

皮特除了鼓舞士气,还提出对策:英国在海上的优势应该利用起来,多区域与法国斗争,扩展战线,拖也要拖垮对面。

因为除了法国,奥地利和沙俄可没有什么殖民地,英国这方面很有优势。

老皮特的策略很有效,英国海外殖民地上的战斗接连传来好消息。

首相老威廉·皮特(左)和国王乔治二世(右)

在亚洲,英国有印度这个根据地,法国就利用孟加拉。1757年,两边打起了普拉西战役,英国和印度联军人数不足3000,但是法国支持的孟加拉军队超过7万人,似乎败局已定。

但命运总是在不经意间开玩笑,英国买通了孟加拉将,这位将领临阵脱逃。

又来了一场猝不及防的大雨,把孟加拉军队的武器淋湿哑了火。

孟加拉本国贵族也被英国早早买通,不支持孟加拉军队。

如此一来,最终英军以少胜多。

在海外殖民地上,法国海军拖了后腿,几乎没有赢过,没有海军的支持,陆军也打的困难。英国则步步紧逼,战绩颇佳。

七年战争也被一些人称为“真正的第一次世界大战”,因为涉及了许多欧洲的海外殖民地。

但英国的同盟普鲁士被俄国、还有奥地利打的挺惨,战事进入困境,而其他掺和进来的国家战况也是一片胶着。

由此看来,战争结束还遥遥无期。

七年战争除了欧洲,还蔓延到北美和印度

此时,有两个插曲影响了事件走向。

一是在英国,1761年主张战斗的老皮特辞职。

表面上,是因为老皮特主张攻击西班牙的船队,内阁没同意,老皮特被迫宣布辞职。

实际上,战争进行了五六年,议会觉得不能再打了,反对老皮特的势力越来越大。

民众也对长期的战争和高昂的军费怨声载道,渴望恢复和平生活。1760年继位的新国王乔治三世也发现,国家快没钱了。这种情况下,老皮特下台就是定局。

英国为了早点结束战争,还偷偷和法国密谈,把普鲁士撇一边。

二是英国的盟友普鲁士结束了和俄国的战争。

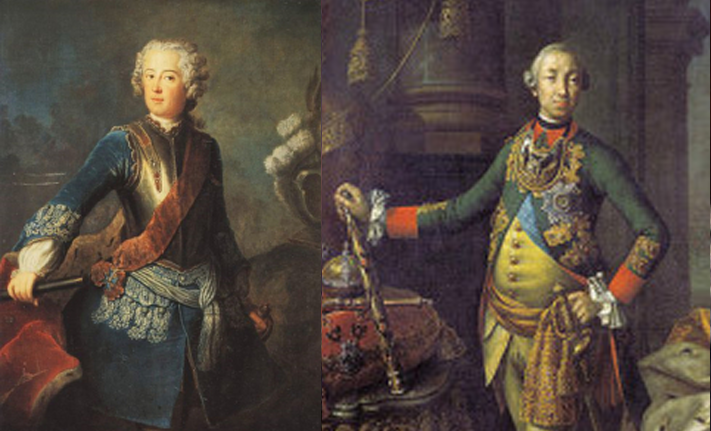

因为1762年继位的俄国沙皇彼得三世自小长在北德意志,体弱多病。

可能是缺什么补什么,因此他对军事十分感兴趣,疯狂崇拜骁勇善战的普鲁士国王腓特烈大帝,拿出追星的劲头对待他。

他不仅和普鲁士签订和平条约,还身穿普鲁士军装,称普鲁士国王为主人。

普鲁士本来国力不够强,英国后来又停止了资金援助,它也就顺势结束了战争。

粉丝彼得三世(右)和他的爱豆腓特烈大帝(左)

第七个年头,这场席卷了各个殖民地的战争走到了尽头。

1763年2月10日,英法签订《巴黎和约》;五天后普鲁士与奥地利签订《胡贝尔图斯堡和约》,七年战争正式结束。

此一战后,参战各国有得有失,但收获最大的无疑是英国。

英国拿到了北美密西西比河东部的肥沃土地,从法国手里抢来加拿大地区,独占了整个印度,国际威望也大大压过了法国。

后果:北美殖民地独立

七年战争中英国内耗严重,为转嫁财政压力,向北美殖民地征税,北美殖民地因此发动独立战争。

结论:七年战争让英国成为殖民地最多的霸主,标志着它成为欧洲头号强国,英国也迈向了日不落帝国的传奇。