“柴科夫斯基是1812战争唯一的胜利者” ——所罗门·肖特

《1812序曲》(降E大调序曲“1812”,作品第49号)创作于1880年,是柴科夫斯基应他的老师尼古拉·鲁宾斯坦之请而作的一部管弦乐作品。

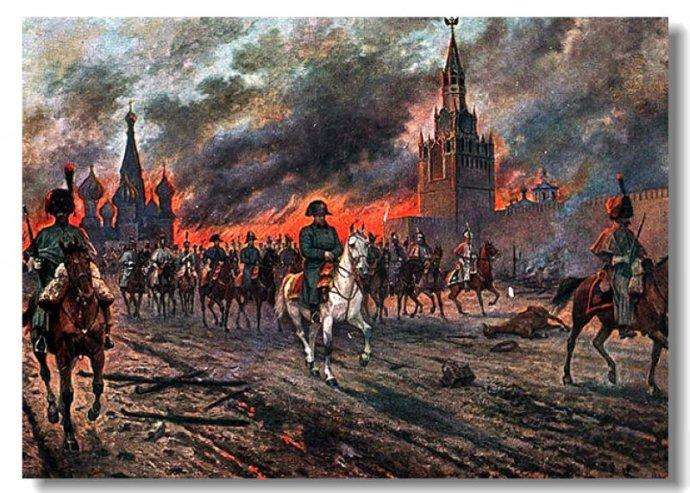

创作缘由一说是为庆祝莫斯科救主基督大教堂的重建,该教堂曾在1812年俄法战争中被战火焚毁。另一说是为莫斯科艺术工业博览会而写。乐曲表现的是1812年俄罗斯著名将军库图佐夫带领俄国人民击退拿破仑大军入侵,赢得俄法战争的胜利。

1812拿破仑侵俄战争 油画

该作品以曲中的炮火声闻名,在一些演出中,尤其是户外演出,曾启用真的大炮。序曲在第一次上演时,钟鼓炮齐声轰鸣,配合乐团的演奏,令参加典礼的公众大为激动。

乐曲始于一个深广的主题,最先出现一段辽阔的慢引子 (降E大调),代表着俄罗斯广袤的领土和无限风光,由中提琴和大提琴分成六个声部的方式(每个声部两人)奏出的一支古老的赞美诗《主啊,拯救你的子民》(又译《天主佑民》),它那安详的步伐象征着俄罗斯人民和平与安宁的生活。

接着引出乐曲的主题,紧张的气氛持续增长,随着一声定音鼓滚奏,低音弦乐奏出了命运的动机,它带来骚乱而激动的情绪,象征法军的入侵已打破俄罗斯人民安宁的生活。音乐的速度开始不断加快,音响也不断增强,全曲进入一个小高潮。

原先的不安情绪被一个描绘征集俄罗斯军队的插段所代替,在小军鼓背景的衬托下,木管乐器和法国号奏出一个号召性的合奏主题,这个主题经过几次反复,随后是一个短暂的休止,音乐转入快板部分。

后来激烈的主题冲突描绘了残酷的战争。反复呈现的《马赛曲》是法军侵入俄国的象征,与《马赛曲》主题风格相异的俄罗斯风格旋律诉说着俄罗斯人民对自己祖国的热爱,以及他们不畏强暴、准备给予来犯的敌人迎头痛击的决心。

“真炮版”《1812序曲》录音封面

多拉蒂在水星唱片公司录制

一阵激烈的“搏斗”后,一个庄重而有力的主题响起来了,这就是1833-1917年间俄国国歌《天佑沙皇》的主题,配合十一响炮声和教堂响起的钟声,它是俄罗斯人民最后胜利的宣告,整个乐曲就以这凯旋的欢乐颂歌作为结束。

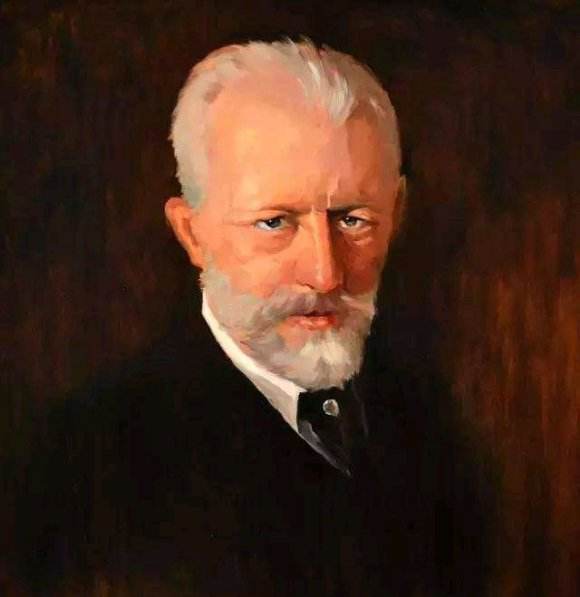

柴科夫斯基在完成《1812序曲》之后,自己并不觉得满意,在他写给资助人和朋友梅克夫人的信中说:“这首曲子将会非常嘈杂而且喧哗,我创作它时并无大热情,因此,此曲可能没有任何艺术价值。”

柴科夫斯基画像

他万万没有想到这首乐曲后来却成为他最受大众欢迎的作品。

苏联作家马克西姆·高尔基称赞《1812序曲》“这首序曲是深具人民性的音乐,像平稳的波涛那样庄严有力地在大厅回荡,它以一种新的东西攫住你,把你高举于时代之上,它的声音表达出这一庄严的历史时刻,极其成功地描绘了人民奋起保卫祖国的威力及其雄伟气魄。”

《1812序曲》 柏林爱乐乐团版

指挥:小泽征尔