前因:拿破仑战争;后果:第一次世界大战。

作者:敬敬 / 编辑:陆伯让

前因:拿破仑战争

1799年,拿破仑通过雾月政变夺取政权后,多次打败反法同盟,最后在滑铁卢败北。

1815年,法国皇帝拿破仑战败退位,为了处理战败的法国,并划分势力,欧洲各国齐聚维也纳,他们划定的战后格局就是维也纳体系。

在此之前的11年里,拿破仑多次打败反法同盟,把法国大革命向外传播,欧洲各国的封建皇室大为震惊。

好不容易,滑铁卢之战中,拿破仑失败,这些皇室心想:要赶紧想个办法遏制住法国,保证自己的利益。

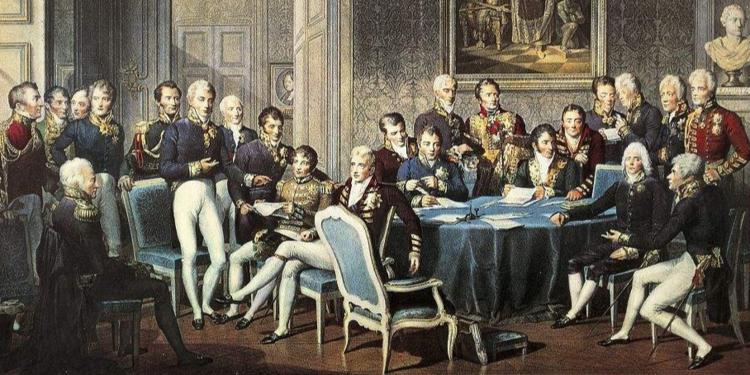

于是英国、俄国、奥地利、普鲁士几个国家凑在维也纳开会,法国时候就像案板上的鱼,任他们宰割了。

19世纪的英国,正在进行工业革命,发展海外殖民,已经是个霸主了,对于欧洲已经没有以前那样热心。当然,英国也不希望欧洲有任何一个国家有称霸的能力,再次重蹈法国的覆辙。

总之保持欧洲大陆上几个国家能够相互牵制,不出现称霸的强国就很好。这就是当时英国掺和进欧洲大陆的目标,称为大陆均势政策。

在会议上,英国最希望让欧洲大陆几个国家保持均势,互相压制。

会上几个国家心里也都打着自己的小算盘。

奥地利和普鲁士同为德意志地区的国家,本来就相互竞争,打来打去。但是参会的几个国家几乎都想肢解法国,把法国东山再起的念头扼杀在摇篮里,所以目标也算一致。

但沙俄一直有个欧洲霸主梦,在会议上咬着波兰不放,想要进军西欧。这就是英国很忌讳的。

英国就是不想欧洲大陆出现一个霸权强国。

以前法国强大,但现在法国输了,英国就放心了。可俄国又冒出来,英国又闹心了。所以英国也不能让法国被肢解,法国作为有实力的国家,还可以牵制俄国或者其他强国。

所以英国安抚普鲁士和奥地利两兄弟,以免他们两个打起来,让俄国坐收渔利,而且英国还希望能够带着他们两个一起对付俄国。

会议上最具争议的是波兰和萨克森王国的归属问题。

这时候,普鲁士却和俄国站在一边,支持俄国获取波兰。而英、奥、法站在一边。

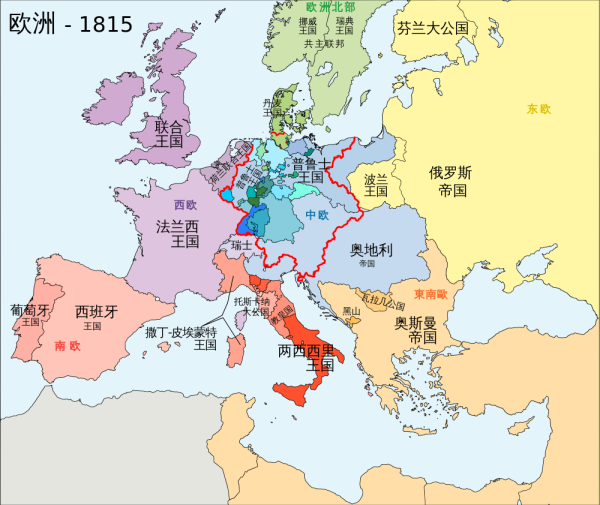

几经协商,波兰的领域最终被俄国、普鲁士、奥地利瓜分了,普鲁士还把波兰的一些土地让给了俄国,于是萨克森王国被分给了普鲁士,作为补偿。

而英国得到了一些法国的殖民地。而其他国家恢复了拿破仑战争前的王朝统治,合并的合并,分家的分家。

左面蓝衣人是英国外交大臣,中间三人兴高采烈,是沙俄、普鲁士和奥地利;扶着王冠的蓝衣人是萨克森国王,他留住了王位。

虽然商讨的过程中,拿破仑又突然政变,恢复了地位,但是很快失败,会议虽然中断过,但是欧洲各国的商讨没有大变化。

最后,很多国家在会议上都得到了一些利益,所以表面上也都和和气气的。维也纳会议暂时让欧洲各国维持了均势的局面。

为了维护这个维也纳体系,一个叫神圣同盟的组织出现了。

1815年,俄国带头,鼓动普鲁士、奥地利签订盟约,成立了神圣同盟。

英国怕俄国趁机建立霸权,于是把两块殖民地还给法国,让流放在海岛上的拿破仑都很震惊,英国怎么会这么大方!英国都是为了让法国牵制这个同盟。

后来,在奥地利的邀请下,英国参加了神圣同盟,这个组织升级成了“四国同盟”。

通过这四大国之间的合作,可以防止法国再次挑起战争,后来皇室复辟的法国也加入进来,这个同盟就变成了维护君主制的工具。

在这个同盟内,英国倡导建立了“定期会议制度”,随局势变化,不同时期大家都能坐在一起,来商讨维持安定和平的对策。这种经常性的磋商机制是不是很眼熟?

就跟我们现在联合国大会差不多。

奥地利首相梅特涅积极促成神圣同盟和四国同盟。

在维也纳体系存在期间,各国确实也搞出了很多至今沿用的外交原则,比如一条河经过好几个国家,怎么划分;还把国际组织分了两类,一类是用来决策国际大事的,另一类是用来执行具体措施的,现在的联合国和它的下属机构也属于这两类。

关于利益的分配一直都有矛盾,不断变换的结盟,争夺利益时的矛盾,最终导致了这个体系的解体。

后果:一战

维也纳体系并没有解决大国之间的根本分歧,各国之间互相结盟和口头承诺最终导致一战爆发。

结论:维也纳体系确定了当时欧洲的统治秩序,体现了资本主义世界政治体系的成形,英国在这个体系中具有举足轻重的地位。