前因:拉马克提出生物进化;后果:社会达尔文主义的产生。

作者:王四维 / 编辑:陆伯让

前因:拉马克提出生物进化

1809年,拉马克出版了《动物学哲学》一书,最早系统地提出了生物进化的学说,认为生物进化过程是将不用的器官逐渐退化,把有用的机能遗传给下一代。

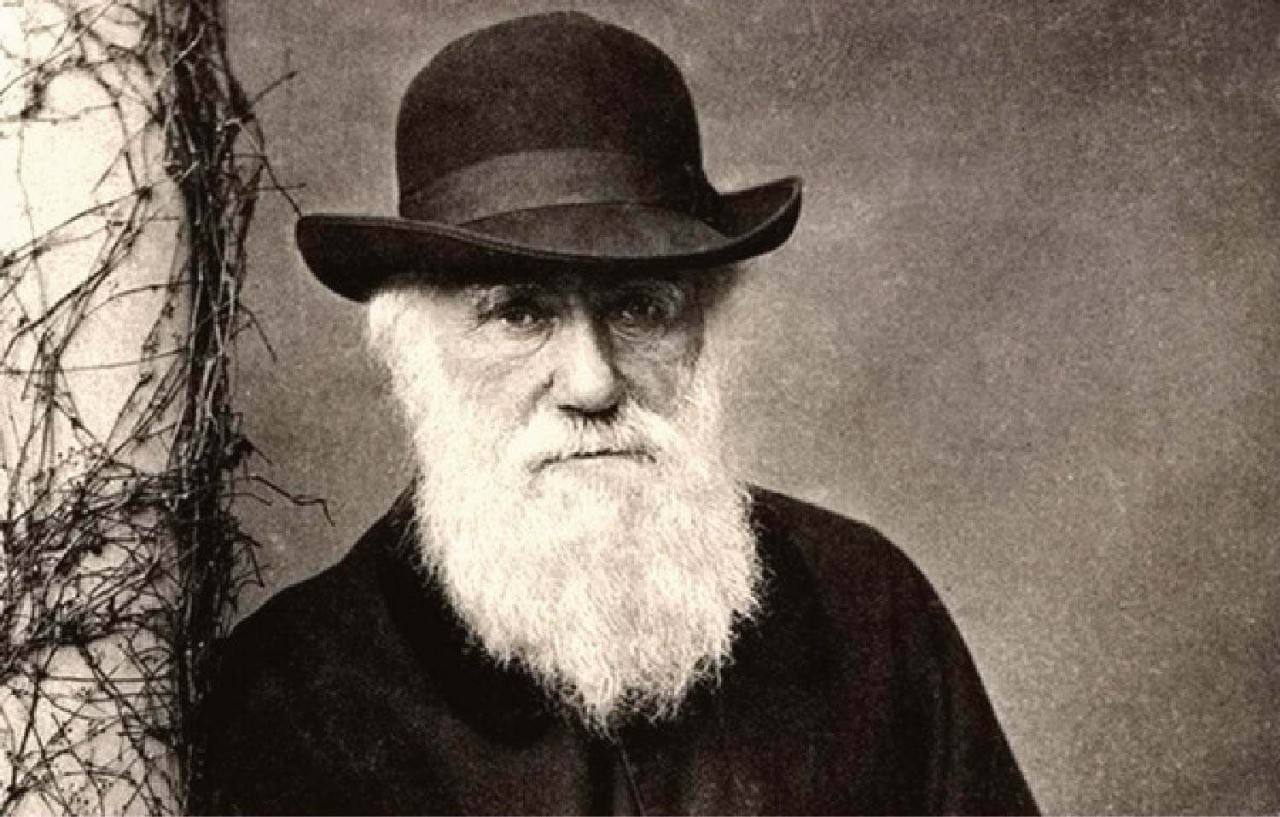

1859年,达尔文出版了《物种起源》,这本划时代的巨著探索了生物进化,掀起了大众对上帝造物的新思考。

工业革命以来,英国生产了大量的商品,四处建立殖民地,加上科技的发展,从英国前往世界各地也变得越来越容易。这就催生了博物学的兴盛,人们渴望了解世界与自然的各种知识。

达尔文便是其中之一。

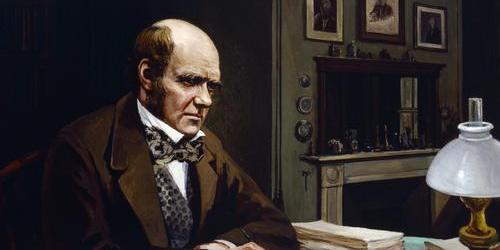

达尔文搞博物学是有家学渊源的,他的爷爷就是个博物学家,受此影响,达尔文放弃了父亲为他安排的牧师之路,达尔文踏上了“贝格尔”号军舰,环球考察。

他将这次经历的所见所闻,集成了一本小册子:《一个博物学家的考察日记》。

这不是我们熟悉的《物种起源》,但故事就要从这本小册子讲起。

年轻的植物学家胡克读到了这本小书,一下子就被吸引了,作者的才华和观点让胡克很感兴趣。刚好,两人有共同好友赖尔教授,于是,胡克前往南极考察前,匆匆见了达尔文一面。

1843年,胡克考察结束回国,达尔文迫不及待地写信约胡克见面,发现胡克还是自己老师的女婿,更惊喜的是,他们分享各自观察到的生物现象,有了很多启发。

一直到后来,达尔文身体情况欠佳的日子里,也是胡克这个老朋友在身边。

达尔文在胡克和赖尔教授的帮助下,把自己的考察结果和理论整理出来,正是《物种起源》的雏形。

但物种起源的内容,差点被别人先出版。

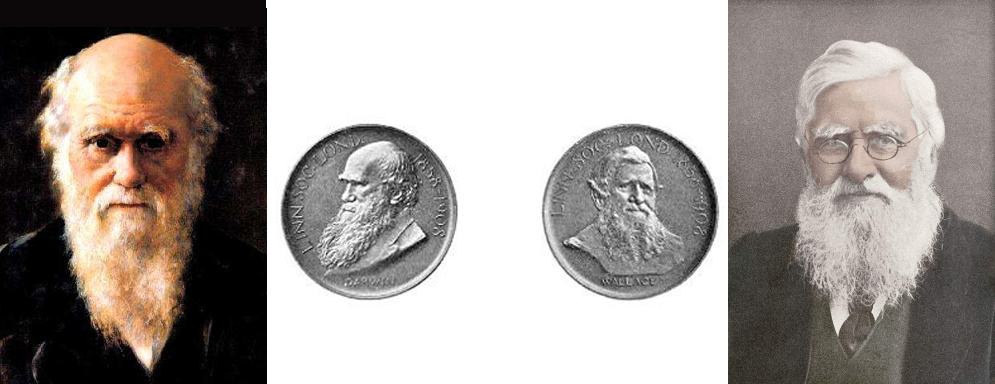

当时,另一位博物学家华莱士也在研究物种的起源。这对达尔文来说可不是一个小威胁。

达尔文为了筹备这本书已经耗费了20多年的精力,一旦被别人抢了先,那他的付出岂不是要前功尽弃?

赖尔教授一听说这个消息,顿觉不妙,赶忙催促达尔文要尽快发表。

但达尔文觉得,自己书中一些关键证据还需要完善

好友胡克和赖尔教授想出了一个折中的办法。

不如将达尔文和华莱士的论文同时发表,让伦敦林奈学会的专家来评审。

令人意外的是,这原本是一场竞赛,但华莱士读完达尔文的文章后,被达尔文的理论所折服,转而支持达尔文。

然而他们的相关论文引起了科学界的争吵。

1858年,在英国科学协会上,达尔文的物种形成问题被当成主题讨论,有人支持,有人犯反对,双方各不相让,越吵越凶。

这次争论给达尔文带来了意想不到的收获,这让英国科学家的目光都聚焦在达尔文身上。

《物种起源》尚未出版,大家已经伸长了脖子期盼着。

1859年,备受期待的《物种起源》终于面世了。

在短短一天的时间里,首次印刷的1250册便被抢购一空,随之而来的则是褒贬不一的评价。

毕竟这书里说生物自己进化,会演化成其他物种,这和圣经里上帝创造世界的情形可不一样。

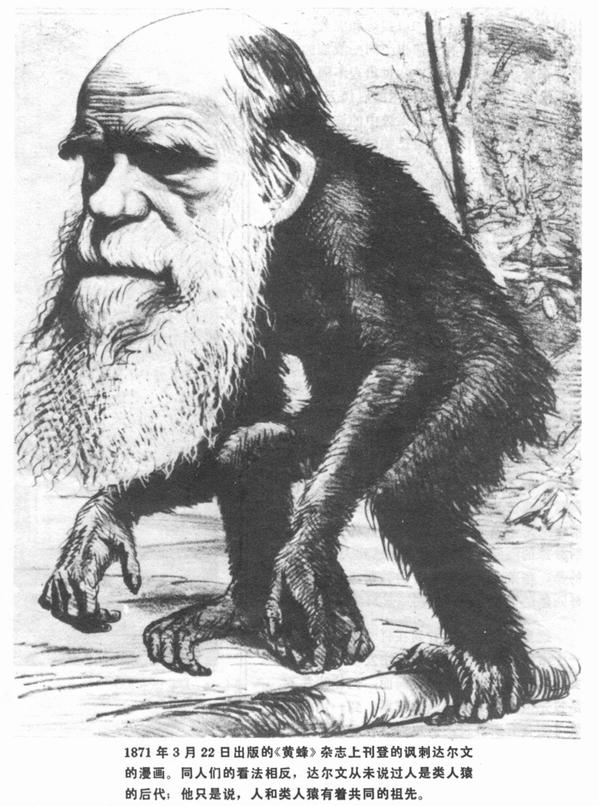

教会不必说了,妥妥地扮演反派,指责达尔文亵渎了上帝和基督教信仰。

连一些科学家也觉得达尔文胡说八道。

英国媒体画了幅讽刺漫画,将达尔文画成猴子模样,因为达尔文认为人类可能跟猿猴有着共同的祖先。

达尔文这边,最有名的支持者就是赫胥黎,他向宗教界发起反击。教会说他是猴子的后代,他就说自己宁愿当猿猴的后代,也不会是上帝的作品!

但达尔文并不在意旁人的眼光,可没有想到的是,赖尔教授一直在为了《物种起源》的出版奔波,如今却并不支持达尔文的观点。

在赖尔看来,万物的变化都是偶然的,而不是像达尔文说的那样是渐进的、有联系的。好在还有胡克,一直默默地支持着达尔文。

无论是达尔文生前或死后,关于物种起源的争论一直存在,但也正是人们的争论,引导着大家一步步接近自然世界的奥秘。

后果:社会达尔文主义

达尔文的理论发表后,斯宾塞讲进化论从生物学领域引入到社会学范畴,认为人类社会也是适者生存的社会,所以只有强者才能活下去,这一观念在19世纪到二战时都颇为流行。

结论:《物种起源》是生物学发展史上的新纪元,改变了人类思想史,打破长期以来人们对上帝造人的迷信,转变了物种不变论的旧观念,重新思考自然世界的起源变化和多样性。