《史记·卷三十九·晋世家第九》:“八年,士蔿说公曰:‘故晋之群公子多,不诛,乱且起。’乃使尽杀诸公子,而城聚都之,命曰绛,始都绛。”

公元前669年,晋献公在历经了“曲沃代翼”、“骊姬之乱”等重大变故之后。为了杜绝晋公宗室再度互相残害,于是决定清除各宗室的公子。于此同时,晋献公也下了迁都绛的决定。

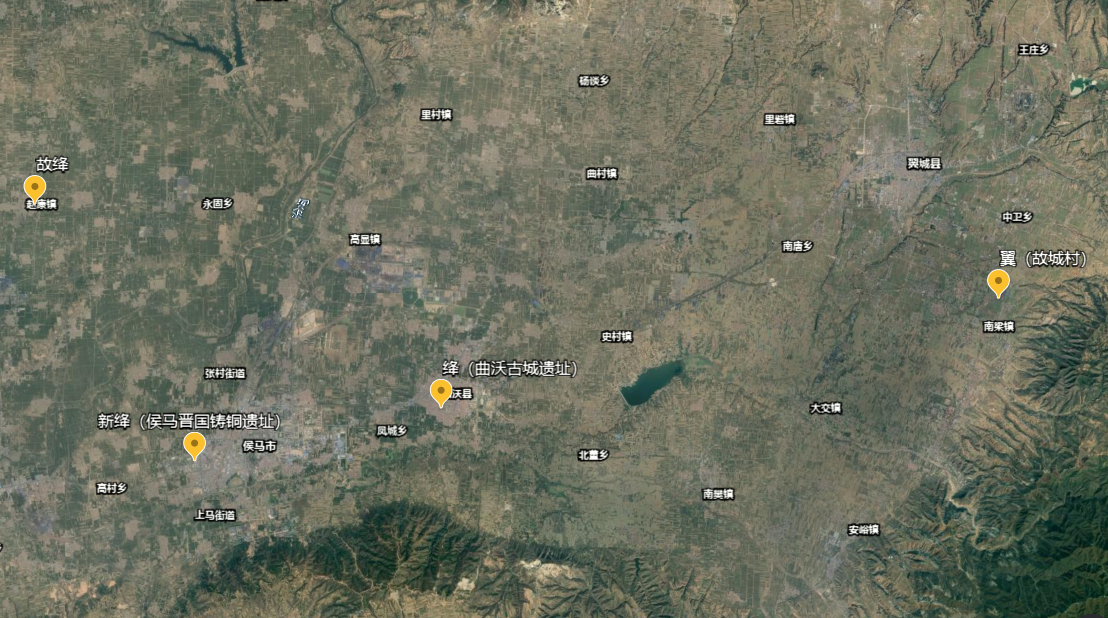

关于晋国早期的都城相当混乱,晋穆侯曾经自翼迁都于绛,而晋献公也迁都于绛,但两绛并不相同。晋穆侯迁都的绛,位于今日凤城村。而晋献公迁都的绛,又称为故绛,只要是与后来的新绛有所却别。目前推测,故绛的位置位于襄汾的赵康村。

晋献公决定诛杀各宗公子的决定,直接影响了晋国的将来。从此以后,晋国大权旁落,晋君左右皆为异姓卿士。不过,他会这么做,最主要还是因为深刻体会宗室纷乱的黑暗。

曲沃代翼是一段长达70年的内战,双方同为晋国宗室,只是一支为晋文侯仇之后,另一支为曲沃桓叔之后。这场内战简直就是弑君百科大全,既有大臣弑杀、刺客暗杀、追击斩杀,还有败逃失踪、诱召刺杀。成师一支历经桓叔、庄伯、武公三代,消灭了晋国大宗昭侯、孝侯、鄂侯、哀侯、小子侯与晋侯缗等6位晋君。最后,身为小宗的曲沃武公贿赂周僖王,终于顺利受封成为晋君,是为晋武公。

《左传·庄公十六年》:“王使虢公命曲沃伯,以一军为晋侯。”

公元前678年,晋武公获得周天子认可,终于顺理成章的入主晋国都城。但隔年,晋武公便逝世,继位的晋献公,必须收拾内战以来的烂摊子。

曲沃代翼,本就是小宗得势后取代大宗的故事。但现在晋献公已经成为大宗,整个晋公室的公子就都有可能让历史重演。此时,晋文侯一脉的势力依然衰弱,但曲沃桓叔与庄伯之后的小宗们,却人人都有可能让历史重演,自己攀上王位。于是,晋献公接受了晋国大夫士蔿的提议,决定将小宗公子尽数消灭。

本以为消灭小宗公子之后,晋献公便可高枕无忧。但没想到,晋献公的后宫,正在酝酿另一起争夺储君之位的政治斗争。

晋献公妻妾成群,载入史册的就有贾夫人与其他5位妾室。可惜的是,贾夫人膝下无子,而晋献公的妾室却个个都生了公子。

- 齐姜生了太子申生。

- 戎国大戎狐姬生了重耳。

- 狐姬陪嫁的妹妹小戎子生了夷吾。

- 骊戎族人骊姬生了奚齐。

- 骊姬陪嫁的妹妹生了卓子。

这五位公子,在晋献公死后又展开了一段争夺王位的纷争,而一切的始作俑者,就是奚齐的母亲骊姬。

《吕氏春秋·离俗览第七》:“晋献公为丽姬远太子。太子申生居曲沃,公子重耳居蒲,公子夷吾居屈。”

《史记·卷三十九·晋世家第九》:“献公子八人,而太子申生、重耳、夷吾皆有贤行。及得骊姬,乃远此三子。”

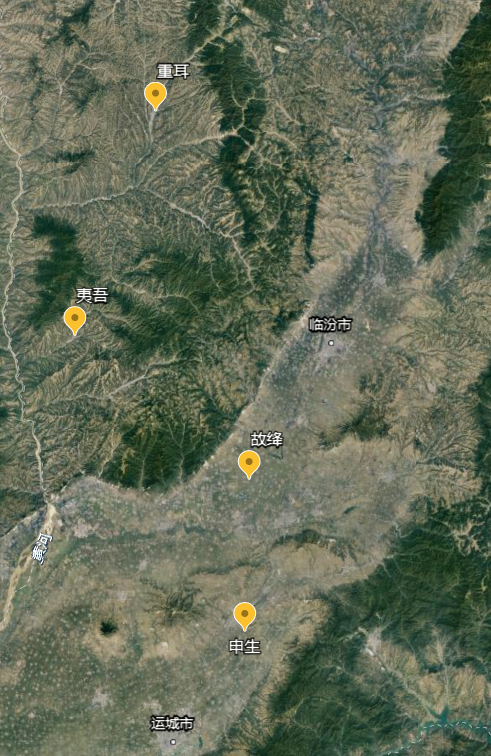

晋献公在迎娶了骊姬之后,就相当宠爱骊姬。而骊姬生下了奚齐,自然就希望自己的孩子能够成为晋国国君。于是,骊姬巧施妙计,让晋献公安排各公子前往国境边界戍守戎狄。献公让太子申生前往曲沃、重耳在蒲城,夷吾在二屈。

一切就绪,“骊姬之乱”就此展开。骊姬先使用下毒嫁祸给太子申生的“宫斗剧”手法,顺利的逼死了申生。公元前655年,申生自尽于曲沃。申生死后,重耳与夷吾都明白骊姬拥立奚齐的意图,于是在骊姬对他们下手之前,就先逃往蒲城与二屈了。没想到,这一“不辞而别”的逃亡,反倒让晋献公觉得二子有异心,便派兵追捕。于是,重耳与夷吾的流亡生活就此展开。

《史记·卷三十九·晋世家第九》:”二子闻之,恐,重耳走蒲,夷吾走屈,保其城,自备守。”

此刻的晋国之内,只剩下奚齐具有合法继承权,只待晋献公咽气,骊姬便大功告成。据史料记载,骊姬之乱发生时,骊姬与晋献公相当宠爱的戏子优施有染,但骊姬也没有因此而受到晋献公的责罚。具体不太明白是《国语》杜撰,还是骊姬势大,晋献公不敢怪罪。不过,晋献公就算正在经历骊姬谋划的储君斗争,却也没落下对外攻城掠地的步伐。

《国语·晋语一》:公之优曰施,通于骊姬。

晋献公在位晚年,接受了荀息的建议,实现了一场漂亮的“假途灭虢”计划。荀息是晋献公最为仰赖的重臣,献公死后,便将奚齐托付与他。但晋国之中,还有名为里克的重臣,他是太子申生的绝对拥护者。对于骊姬的种种罪行,他都看在眼里,如今献公已死,骊姬也就没了靠山。里克于是杀骊姬、奚齐,就连荀息后来扶植的卓子也都一并弑杀。最后,返国继位的是逃往梁国的夷吾,是为晋惠公。自骊姬之乱以后,晋国有了一个不成文的传统。除了储君,其余的公子皆会送往他国。

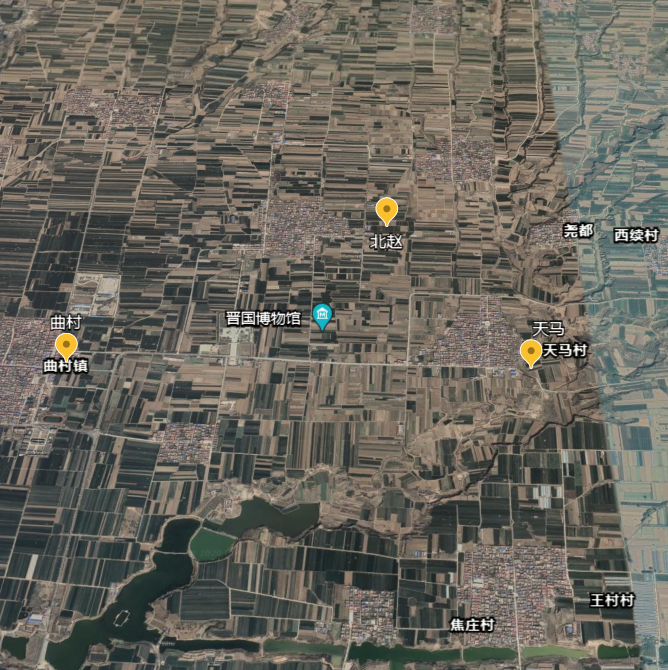

曲沃代翼、骊姬之乱,持续了100多年的晋室内乱。而这段时间,正好是西周王朝被犬戎消灭,步入春秋时期开端。而这段时间的混乱,也直接反应在晋侯的丧葬情况上。晋国自第三任国君晋武侯开始,国君死后便一直葬在晋侯墓地中,从晋武侯到晋文侯等8位晋国君主都葬于此处。此处称为天马—曲村遗址。该遗址范围广大,涵盖约10平方公里,包括天马、曲村、北赵等多个村落。

至于晋文侯以后,历经曲沃代翼、骊姬之乱的晋君,都没有一个完整的墓葬群。一直到晋景公迁都新绛之后,才有了比较稳定的发展。

天马-曲村遗址中,最重要的算是晋侯墓地,这是一处发掘完整的西周诸侯国墓地。不止如此,根据文献记载,古代墓葬有所谓公墓与邦墓之分。

《周礼·春官·墓大夫》:“掌凡邦墓之地域,为之图。” 郑玄注:“凡邦中之墓地,万民所葬地。”

所谓公墓,即是晋国王公贵族所用墓地;而邦墓,则是一般百姓安葬之地。

晋景公