抑郁的灵魂在黑暗中跳舞

《B小调第六交响曲》,又名《悲怆交响曲》,是柴科夫斯基所创作的最后一部生前演出过的音乐作品。

本曲于1893年8月12日完成,为柴科夫斯基的代表作。标题Патетическая(Patetičeskaja)的俄语意思为“激情”、“情感”,这个词反映了一小点激发的痛苦。

柴科夫斯基原本打算将该作品命名为“标题”,然而,现时出版的乐谱,通常都已使用了法语的翻译名字:Pathétique,翻译出来便成了“悲怆”。

柴科夫斯基 画像

作品于1893年10月28日在圣彼得堡首演,由柴科夫斯基亲自指挥,演出获得了巨大的轰动。然而自此九天之后,作曲家不幸与世长辞,这一作品成为他的绝笔之作。

柴科夫斯基向他深爱的外甥弗拉基米尔·达维多夫解释过该作品的标题,这个标题被塔鲁斯金(Richard Taruskin)称为“绝命书交响曲”,这种说法在作者去世不久后该作品第二次演出时被人们所坚信。

听众们努力地试图从作品中找到蛛丝马迹,当然,他们实现了。例如在第一乐章中被引用自俄罗斯东正教安魂曲中的简短乐句,第四乐章非寻常性使用的柔版以及结束时的死亡之光。

这首交响曲正如标题所示,强烈地表现出“悲怆”的情绪,这一点也就构成本曲的特色。柴科夫斯基音乐的特征,如旋律的优美,形式的均衡,管弦乐法的精巧等优点,都在本曲中得到深刻的印证,因此本曲不仅是柴科夫斯基作品中最著名、最杰出的乐曲之一,也是古今交响曲中第一流的精品。

此曲献给作曲家深爱的外甥弗拉基米尔·达维多夫。

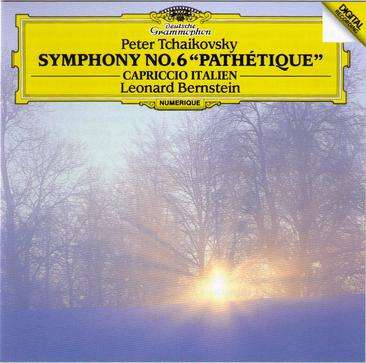

《B小调第六交响曲》录音封面

纽约爱乐乐团版

指挥:伯恩斯坦

乐曲分析:

第一乐章:慢板,转不很快的快板,b小调,4/4拍,奏鸣曲式。

序奏为慢板,低音提琴以空虚的重音作为引子,由低音管在低音区演奏出呻吟般的旋律,其他乐器则如叹息般地继续。乐曲自开始就笼罩在一种烦躁不安的阴沉气氛中。

主部的第一主题快速而富节奏感地奏出,给人以苦恼、不安和焦燥的印象。之后乐曲的速度随即转成行板,第二主题为D大调,哀愁而美丽,有如暂时抛却苦恼而沉入幻想中一般。本乐章的终结部十分柔美、温和,旋律在平静的伴奏下伸展,形成谜一样的结尾。

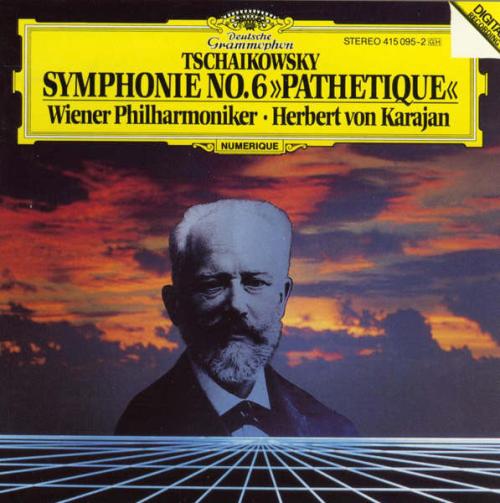

《B小调第六交响曲》录音封面

维也纳爱乐乐团版

指挥:卡拉扬

第二乐章:温柔的快板,三部曲式,5/4拍。

第一主题,D大调,由大提琴奏出,木管随后和应;小提琴随即奏出B小调的第二主题,同样再由木管和应,并带回第一主题,弦乐作最后的回应并进入小结尾。

第三乐章:甚活泼的快板,G大调-E大调-G大调,12/8及4/4的复合节奏,谐谑曲与进行曲混合而无发展部的奏鸣曲式。

第一主题为谐谑曲式,轻快、活泼,与前两个乐章的主题形成对比,很像意大利南部的一种民族舞蹈音乐——塔兰泰拉舞曲。第二主题的主要旋律具有战斗般的感觉,但这一主题在进行曲般的旋律中,并没有明朗、快活的气息,反而呈现出一种悲壮感。

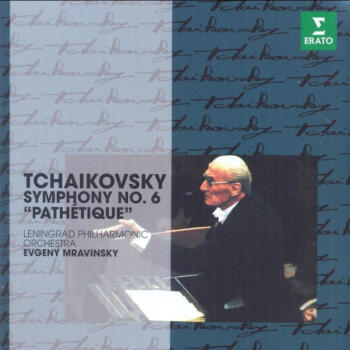

《B小调第六交响曲》录音封面

列宁格勒爱乐乐团版

指挥:穆拉文斯基

此部分略经扩展后,再次出现诙谐曲主题而达到高潮。紧接着进行曲主题再现,乐章的终结部便在进行曲主题片断堆积的形态下强烈地结束。

第四乐章:终曲,哀伤的柔版-行板,3/4拍,自由的三段体。

本乐章的主题极为沉郁、晦暗(一般交响曲的终曲都是最为快速、壮丽的乐章,而本交响曲正相反,充分强调了“悲怆”的主题),悲伤的旋律在两声圆号的衬托下显得更加凄凉。

以暗淡和绝望的音色所写成的乐章,预示著悲剧的结果,最后由大提琴奏出如葬礼曲般的旋律,在无限凄寂当中结束。

柴科夫斯基《B小调第六交响曲》

柏林爱乐乐团版

指挥:卡拉扬